|

||||

|

|

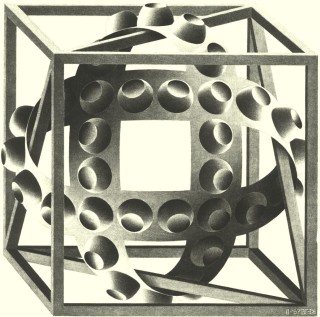

III ОТ “ЖЕЛЕЗОК” К ПРОГРАММАМ 9 АЛЛЕН УИЛЛИС Дух Мы начинаем свое существование в виде небольшого утолщения на конце длинной нити. Клетки начинают расти, нарост постепенно приобретает человеческую форму. Конец нити оказывается спрятан внутри, нетронутый и защищенный. Наша задача в том, чтобы сохранить его и передать дальше. Мы на короткое время расцветаем, учимся танцевать и петь, приобретаем несколько воспоминаний, которые увековечиваем в камне — но вскоре увядаем и вновь теряем форму. Конец нити теперь находится в наших детях и тянется сквозь нас, уходя в таинственную глубь веков. Бесчисленные утолщения образовывались на этой нити, расцветали и увядали, как увядаем сейчас мы. Не остается ничего, кроме самой нити жизни. В процессе эволюции меняются не определенные наросты на нити, но наследственные структуры в ней самой. Мы — хранители духа. Нам неизвестно как, почему и где это происходит. В процессе постоянного созидания, мы несем дух на плечах, в глазах, в руках, с мукой нащупывающих дорогу сквозь туманное настоящее в непознанное, непознаваемое будущее. Дух зависит от нас полностью, и все же мы не ведаем, что это такое. Мы подвигаем дух вперед с каждым ударом сердца, наполняем им произведения наших рук и разума. Мы гаснем, передаем его нашим детям, гибнем и растворяемся в забвении. Дух остается жить, становится все больше, богаче, сложнее и загадочнее. Нас явно используют. Не должны ли мы знать, кому служим? Кому мы верны до последнего вздоха? Что мы ищем? Чего можем желать помимо того, что уже имеем? Что такое дух? Жак Монод пишет: “Мы знаем или полагаем, что река и камень возникли в результате свободной игры физических сил, которым мы не можем приписать никакой цели, никакого проекта или намерения (разумеется, если мы принимаем основное положение научного метода, утверждающее, что природа объективна, а не проективна).” Подобный подход выглядит очень привлекательно. Мы еще помним, как всего несколько поколений назад царило обратное мнение: камни желали падать, река хотела петь или разливаться. Своенравные духи наполняли мир и делали с природой все, что хотели. Мы знаем, насколько возросло наше понимание и контроль, когда мы решили рассматривать природные объекты и явления, как лишенные намерений. Камень ничего не хочет, у вулкана нет цели, река не жаждет влиться в море, ветер не стремится попасть куда-либо. Но существует и другая точка зрения. Анимизм примитивных народов — не единственная альтернатива научной объективности. Эта объективность может быть верна для тех периодов времени, которые мы в состоянии осознать, но неверна для периодов бесконечно более продолжительных. Гипотеза, что свет распространяется по прямой линии вне зависимости от близлежащих масс, годится для топографических измерений на ферме, но не работает, когда надо составить карту далекой галактики. Точно так же предположение, что природа “просто существует” и не имеет никакой цели, служит нам, когда речь идет о днях, годах и человеческих жизнях, но может послужить плохим путеводителем по равнинам вечности. Дух воспаряет, материя разрушается. Дух тянется ввысь, подобно языкам пламени, парит, как танцор в прыжке. Он созидает формы из ничего, подобно Богу — он сам есть Бог. Дух существовал с самого начала, даже если это начало было концом какого-то предыдущего начала. Если мы заглянем достаточно далеко в прошлое, мы увидим первоначальный туман, в котором дух существует лишь как движение атомов, дрожание чего-то, не желающего пребывать в покое и в холоде. Материя сформировала бы гомогенную, однообразную вселенную, неподвижную и законченную. Дух создал Землю, небеса и ад, вихри и конфликты, пылающее солнце, чтобы прогонять тьму и освещать добро и зло; создал мысль, память, желание; создал лестницу, возносящуюся к небесам, на ступенях которой стоят все более сложные существа, тянущиеся вверх, — а небеса все отступают, и за достигнутыми вершинами открываются новые и новые… И конца этому нет, поскольку дерзновение духа бесконечно; он взмывает вверх, кружится, снова ныряет, но всегда стремится ввысь, безжалостно используя низшие формы для создания высших форм, двигаясь в сторону все большего самосознания, интуиции, спонтанности, в сторону все большей свободы. Частицы становятся одушевленными. Дух отделяется от материи, которая вечно тянет его обратно, пытаясь сделать неподвижным. Крохотные создания извиваются в теплых океанах. Более сложными становятся те крохотные существа, которых на мгновение касается ищущий дух. Они приближаются друг к другу, соприкасаются — дух начинает создавать любовь. Что-то происходит в момент соприкосновения. Они умирают, умирают один за другим, бесконечно. Кто помнит икринки в реках прошлого? Кто может посчитать бесчисленных рыб в древних морях? Кто услышит шум умолкнувшего навеки прибоя? Кто оплачет кроликов равнин, пушистых леммингов? Они умирают один за другим, умирают, но успевают почувствовать Прикосновение, и что-то происходит. Дух улетает и продолжает создавать новые тела — все более сложные сосуды для передачи растущего духа грядущим поколениям. Вирусы становятся бактериями, бактерии превращаются в водоросли, те — в папоротник. Удар духа раскалывает камни, и из трещин растут деревья. Амеба протягивает свои мягкие бесформенные ручки, чтобы познать мир вокруг себя, чтобы присвоить его себе; она растет, становится все сложнее, хочет узнать больше, наполняется духом. Морская анемона становится кальмаром, тот превращается в рыбу. Извивающееся движение перерастает в плавание, а то — в ползанье. Рыба становится слизняком, слизняк превращается в ящерицу. Ползанье становится ходьбой, бегом, полетом. Живые существа стремятся друг к другу и обмениваются духом. Тропизм переходит в обоняние, становится интересом, перерастает в вожделение и, наконец, в любовь. От ящерицы — к лисе, к обезьяне, к человеку. В одном взгляде, в одном слове мы сближаемся, притрагиваемся друг к другу, умираем, движемся в неведомом для нас служении духу, несении его вперед, в будущее. Все больше его крылья, все величественнее скачки. Мы любим тех, кто далеко, кто давно умер. * * * “Человек — это сосуд духа, — пишет Эрих Хеллер. — Дух — это путешественник, который, проходя сквозь землю людей, заставляет человеческую душу следовать за ним к чисто духовной Его цели.” Если рассмотреть тропу духа вблизи, мы увидим, что она извивается и блестит, как след улитки в ночном лесу. Однако при взгляде с высоты исчезают мелкие повороты и становится заметным основное направление. Человек достиг вершины, с которой он может оглянуться на свое прошлое. На тысячу лет назад он видит ясно, следующая тысяча лет видна сквозь дымку. Горизонт отстоит от нас на миллионы лет. За извилистой тропой нашего недавнего прошлого простирается блистающая дорога через бескрайнюю равнину. Она проложена не человеком и не им окончится — но человек идет по ней сейчас, находит кратчайший путь или идет в обход. Для кого мы прокладываем эту дорогу, кто пойдет по ней после нас? Не человек, поскольку вот его первый след. Не жизнь, поскольку дорога уже существовала, когда жизни еще не было. Этот путешественник — дух, и сейчас он проходит по царству людей. Мы не создали дух, не владеем им и не можем его определить — мы лишь несем его. Мы забираем его у неоплаканных и забытых созданий, несем сквозь отведенное нам время и передадим, возросший или уменьшившийся, тем, кто последует за нами. Дух — путешественник, а человек — корабль. Дух создает и дух разрушает. Созидание без разрушения невозможно; разрушение без созидания питается прежним созиданием, сводит форму к материи, стремится к неподвижности. Дух созидает больше, чем разрушает (правда, так бывает не во всякий период, и даже не во всякую эпоху; отсюда блуждания духа, движение назад, стремление материи к покою и триумф разрушения), и именно преобладание созидания делает общее направление дороги таким определенным. От первоначального тумана материи до спиральных галактик и солнечных систем, работающих точно, как часы, от расплавленных скал до земли, покрытой почвой, укутанной воздушным одеялом и омытой водой, от тяжести к легкости и к жизни, от ощущения до восприятия, от памяти до сознания — сегодняшний человек держит зеркало, в которое дух видит себя самого. В реке крутятся водовороты, течения поворачивают назад. Сама река пересыхает, исчезает, снова возникает и движется вперед. Общее направление движения — рост формы, все большее осознание, от материи к разуму и к самосознанию. Гармония человека и природы может быть найдена в продолжении этого путешествия по старинной дороге, ведущей к большей свободе и осознанию. Размышления В этом поэтическом отрывке психиатр Аллен Уиллис описывает странный, сбивающий с толку взгляд современной науки на наше место в мире. Многие ученые, не говоря уже о представителях гуманитарных наук, с трудом могут согласиться с подобным взглядом и ищут некую духовную сущность, возможно, неосязаемую, которая отличала бы живые существа, в особенности человеческие существа, от неодушевленной материи. Как дух возникает из атомов? Уиллис понимает под “духом” нечто отличное от подобной сущности. Он описывает осмысленную на первый взгляд дорогу эволюции так, словно за ней стоит некая управляющая этой эволюцией сила. Если такая сила и вправду имеется, скорее всего это то, что Ричард Доукинз в следующей главе называет “выживанием простых репликаторов”. В предисловии Доукинз беспристрастно замечает: “Мы — машины для выживания, автоматические аппараты, запрограммированные на сохранение эгоистических молекул, известных под именем “гены”. Эта истина не перестает меня удивлять. Хотя я узнал об этом много лет тому назад, я никак не могу к этому привыкнуть. Я надеюсь только на то, что мне удастся удивить других.” Д.Р.Х. 10 РИЧАРД ДОУКИНЗ Эгоистические гены и эгоистические мемы Эгоистические геныВ начале была простота. Объяснить возникновение даже простой вселенной достаточно трудно. Я согласен с тем, что еще труднее было бы пытаться объяснить внезапное рождение совершенно готовой сложной организации — жизни или существа, способного создать жизнь. Дарвинская теория эволюции путем естественного отбора удовлетворительна, поскольку она показывает, каким образом простота может измениться в сложность, как беспорядочные атомы могут группироваться во все усложняющиеся структуры до тех пор, пока эти структуры не превратятся в людей. Дарвин предложил решение фундаментальной проблемы нашего существования, и это решение — единственное правдоподобное из всех предложенных до сих пор. Я попытаюсь объяснить эту великую теорию более обобщенно, чем это обычно делается; обратимся к тем временам, когда эволюция еще не начиналась. Дарвинское “выживание наиболее приспособленного” на самом деле является частным случаем более общего закона выживания наиболее устойчивого. Вселенную населяют устойчивые вещи. Устойчивая вещь — это набор атомов, достаточно долговременный или обычный для того, чтобы заслуживать названия. Это может быть единственный в своем роде набор атомов, как, например, Маттерхорн, существующий достаточно долго, чтобы получить собственное имя. Это может быть класс объектов, таких, как дождевые капли, возникающие достаточно часто, чтобы получить общее название, хотя каждая из них в отдельности живет недолго. Вещи, которые мы видим вокруг нас и которые пытаемся понять — камни, галактики, океанские волны — представляют из себя в большей или меньшей мере устойчивые сочетания атомов. Мыльные пузыри чаще бывают шарообразными, потому что это устойчивая форма для тонких пленок, наполненных газом. В космическом корабле вода становится устойчивой в сферической форме, но на земле устойчивая форма воды из-за силы тяжести — плоская горизонтальная поверхность. Кристаллы соли имеют кубическую форму, потому что это устойчивая конфигурация для сочетания натрия и ионов хлора. В солнце простейшие из всех атомов, атомы водорода, соединяются попарно, образуя гелий, поскольку в данных условиях гелий более устойчив. Еще более сложные атомы родятся внутри звезд по всей вселенной. Они появились во время Большого Взрыва, который, согласно доминирующей сейчас теории, положил начало вселенной. Именно оттуда и произошли все элементы, из которых сделан наш мир. Иногда встретившиеся атомы соединяются в процессе химических реакций, образуя более или менее устойчивые молекулы. Эти молекулы могут быть очень большими. Такой кристалл, как бриллиант, можно рассматривать как одну-единственную молекулу, чья устойчивость вошла в поговорку. Эта молекула весьма проста, поскольку ее внутренняя атомная структура бесконечно повторяется. В современных живых организмах есть другие, очень сложные гигантские молекулы, чья сложность проявляется на разных уровнях. Гемоглобин в нашей крови — типичная молекула белка. Она построена из цепочек меньших молекул, аминокислот, каждая из которых состоит из нескольких десятков атомов, расположенных по определенной схеме. В молекуле гемоглобина 574 молекулы аминокислот. Они расположены четырьмя цепочками, закрученными друг вокруг друга так, что результатом является удивительно сложная общая структура. Модель молекулы гемоглобина напоминает пышный куст терновника. Но в отличие от настоящего терновника, форма этой молекулы не случайна. Она представляет собой определенную неизменную структуру, повторенную идентично — не сломана ни одна “веточка”, не перепутан ни один изгиб — около шести тысяч миллионов миллионов миллионов раз в среднем человеческом теле. Точная форма куста терновника, которую имеет молекула белка, такого, как гемоглобин, устойчива в том смысле, что две цепочки, состоящие из одинаковых последовательностей аминокислот, стараются, подобно двум пружинам, свернуться в совершенно такую же трехмерную спиральную структуру. Гемоглобиновый терновник скручивается в вашем теле в свою любимую “позу” приблизительно четыреста миллионов миллионов раз в секунду, и столько же “кустиков” каждую секунду прекращают существование. Гемоглобин, существующий в наше время, — хороший пример того принципа, что атомы образуют устойчивые сочетания. Еще до возникновения на земле жизни могла начаться некая рудиментарная эволюция молекул, движимая законами физики и химии. Здесь нет нужды думать о замысле, цели или направленности. Если группа атомов под воздействием некой энергии принимает устойчивую конфигурацию, скорее всего, она такой и останется. Самая ранняя форма натурального отбора была просто выбором устойчивых форм и отклонением неустойчивых форм. В этом нет никакого секрета. Так и должно было происходить по определению. Из этого, разумеется, не вытекает, что мы можем объяснить возникновение таких сложных существ, как человек, действием только этого принципа. Бесполезно брать нужное количество атомов и трясти их в присутствии некой внешней энергии до тех пор, пока они случайно не улягутся в нужном порядке и на свет не появится Адам. Таким способом вы сможете получить молекулу, состоящую из нескольких десятков атомов, но человек состоит из более чем тысячи миллионов миллионов миллионов миллионов атомов. Если вы все-таки решите попытаться сделать человека, вам придется трясти шейкер с вашим биохимическим коктейлем в течение такого долгого времени, что возраст вселенной покажется по сравнению с ним одним мгновением — и даже тогда у вас ничего не выйдет. И здесь теория Дарвина, в наиболее общей ее форме, приходит нам на выручку. Теория Дарвина стартует там, где кончается медленное случайное формирование молекул. Рассказ о возникновении жизни, который я сейчас вам предложу, по необходимости будет предположительным; по определению, в то время не было никого, кто мог бы увидеть, как все происходило на самом деле. Существует несколько конкурирующих теорий, но все они имеют нечто общее. Упрощенное описание, которое я дам, возможно, не так уж далеко от истины. Мы не знаем, какое химическое сырье было на земле в изобилии до начала жизни, но среди возможных кандидатов можно назвать воду, двуокись углерода, метан и аммиак — все эти простые элементы присутствуют хотя бы на некоторых планетах нашей солнечной системы. Химики пытались сымитировать химические условия на молодой Земле. Они собрали эти простые элементы в пробирке и обеспечили энергию в виде ультрафиолетового света или электрической искры — имитации первичных молний. После нескольких недель эксперимента в пробирке обычно находят что-нибудь интересное: жидкий коричневый супчик, в котором плавают молекулы сложнее тех, что были там первоначально. В частности, там были найдены аминокислоты — строительные блоки белков, одного из двух основных классов биологических молекул. До этих экспериментов считалось, что естественно возникающие аминокислоты являются индикатором присутствия жизни. Если бы их нашли, скажем, на Марсе, то были бы почти уверены в том, что там есть жизнь. Однако теперь их присутствие означает лишь наличие некоторых простых газов в атмосфере, вулканов, солнечного света или грозовой погоды. В последнее время лабораторные симуляции химических условий на земле до возникновения жизни произвели органические субстанции под названием пурины и пиримидины. Эти субстанции — строительные кирпичики генетической молекулы, самой ДНК. Вероятно, в результате аналогичных процессов и образовался первоначальный “бульон”, из которого, по мнению биологов и химиков, состояли моря от трех до четырех миллиардов лет назад. Органические вещества концентрировались в некоторых местах, возможно, в высыхающей на берегу пене или в маленьких обособленных каплях. Под дальнейшим воздействием энергии — например, ультрафиолетового излучения солнца — они образовывали более крупные молекулы. Сейчас большие органические молекулы не просуществовали бы достаточно долго, чтобы быть замеченными — их сразу бы поглотили и расщепили бактерии или другие живые организмы. Но бактерии и все остальные организмы появились позже, а в те дни крупные органические молекулы могли спокойно плавать в загустевающем “супе”. В какой-то момент там случайно возникла особенно интересная молекула. Мы назовем ее репликатором. Это вовсе не была самая большая или самая сложная из существовавших тогда молекул, зато она обладала уникальным свойством: она могла создавать собственные копии. Может показаться, что подобная случайность слишком неправдоподобна. Так оно и есть. Это было чрезвычайно маловероятно. В период времени, равный человеческой жизни, настолько маловероятные события можно считать практически невозможными. Именно поэтому вам никогда не удастся выиграть главный приз в лотерею. Но в наших человеческих оценках того, что вероятно и что нет, мы не привыкли брать в расчет периоды в сотни миллионов лет. Если бы вы покупали лотерейный билет каждую неделю в течение ста миллионов лет, вы, скорее всего, выиграли бы несколько главных призов. На самом деле, молекулу, способную самовоспроизводиться, вовсе не так уж трудно вообразить; кроме того, она должна была образоваться всего один раз. Представьте себе, что репликатор — это нечто вроде матрицы, шаблона. Представьте, что это большая молекула, состоящая из сложной цепи молекул, представляющих из себя различные строительные блоки. В бульоне, где плавает репликатор, полным-полно маленьких строительных блоков. Предположим, что каждый из строительных блоков тяготеет к блокам своего типа. Каждый раз, когда строительный блок из бульона попадает на репликатор вблизи от своего “родственника” скорее всего, он там и остается. Прилипающие таким образом блоки автоматически будут расположены в том же порядке, как и блоки самого репликатора. Этот процесс может продолжаться в виде нарастания, слой за слоем, новых блоков. Именно так формируются кристаллы. С другой стороны, две цепочки могут разделиться, и мы получим два репликатора, каждый из которых может продолжать производить собственные копии. Еще более сложная возможность состоит в том, что каждый блок тяготеет не к собственному типу, а к какому-то иному типу блоков, а те отвечают “взаимностью”. В этом случае репликатор будет служить матрицей не для идентичной копии, а для собственного “негатива”, который, в свою очередь, произведет точную копию первоначального позитива. Для нас неважно, был ли первоначальный процесс репликации позитивно-позитивным или позитивно-негативным, хотя стоит заметить, что современные аналоги первого репликатора, молекулы ДНК, используют позитивно-негативную репликацию. Важно здесь то, что в мире внезапно появился новый тип “стабильности”. До этого в бульоне, скорее всего, не преобладал ни один из типов сложных молекул, поскольку каждый из них зависел от строительных блоков, случайно сложившихся в нужную устойчивую конфигурацию. Как только появился репликатор, он быстро наводнил своими копиями все моря. В результате меньшие строительные блоки стали редкостью и другие большие молекулы стали формироваться все реже и реже. Итак, мы получили большое количество идентичных копий. Но теперь пора вспомнить о важном свойстве процесса самовоспроизводства: он не совершенен. В нем случаются ошибки. Я надеюсь, что в этой книге нет опечаток; однако, если вы как следует поищете, вы можете обнаружить одну или две. Скорее всего, они не сильно изменят значение предложения, поскольку будут ошибками “первого поколения”. Но вообразите, что происходило до изобретения книгопечатания, когда такие книги, как Евангелия, переписывались от руки. Какими бы аккуратными они ни были, все писцы обязательно делали по несколько ошибок, а некоторые из них не останавливались и перед небольшим сознательным “улучшением”. Если бы все они списывали с одного основного списка, значение не было бы серьезно искажено. Но если списки делались с других списков, а те, в свою очередь, с более ранних манускриптов, ошибки начинали накапливаться и становиться все более серьезными. Мы считаем, что неверное копирование — это плохо, и в случае с человеческими документами трудно придумать пример, в котором ошибка улучшала бы текст. Думаю, что ученые седьмого века по крайней мере положили начало чему-то великому, когда ошибочно перевели “молодая женщина” греческим термином, обозначавшим “девственница”. Результатом явился текст пророчества: “Девственница понесет и родит сына…” Так или иначе, мы увидим, что ошибочное копирование в биологическом самовоспроизводстве может привести к реальному улучшению; более того, для прогрессивной эволюции некоторое количество ошибок было просто необходимо. Мы не знаем, насколько аккуратными были копии первых репликаторов. Их современные потомки, молекулы ДНК, удивительно аккуратны по сравнению с самым лучшим из человеческих процессов воспроизводства, но даже они иногда допускают ошибки, и именно эти ошибки делают эволюцию возможной. Скорее всего, первоначальные репликаторы ошибались гораздо чаще, но в любом случае мы можем быть уверены в том, что ошибки были и что эти ошибки обладали свойством накапливаться. По мере того, как ошибки совершались и распространялись, первичный бульон наполнялся вариантами реплицирующихся молекул вместо их идентичных копий. Все они произошли от одного и того же “предка”. Были ли некоторые варианты более многочисленными, чем другие? Почти наверняка. Некоторые варианты были изначально устойчивее других. Определенные молекулы, однажды сформировавшись, распадались реже других. Эти типы должны были стать более многочисленными в бульоне, не только в результате прямого логического следствия их “долгожительства”, но также потому, что у них было больше времени на самовоспроизводство. Таким образом, долгоживущие репликаторы начинали преобладать в числе и, при прочих равных, составили бы “эволюционную тенденцию” к более долгому существованию в популяции молекул. Однако остальные факторы были, скорее всего, не одинаковыми, и другой особенностью варианта репликатора, особенностью, которая должна была быть еще важнее в распространении его в популяции, была скорость репликации, или “плодовитость”. Если молекулы репликатора типа А воспроизводились со скоростью одна в неделю, а молекулы репликатора типа Б — со скоростью одна в час, то нетрудно увидеть, что вскоре молекулы типа Б стали бы преобладать над молекулами типа А, даже если те и жили бы намного дольше. Таким образом, в супе по-видимому присутствовала “эволюционная тенденция” к большей “плодовитости” молекул. Третья характеристика молекул репликатора, которая была бы выбрана, это аккуратность воспроизводства. Если молекулы типа Х и типа У живут одно и то же время и воспроизводятся с одинаковой скоростью, но при этом Х ошибается в каждой десятой копии, в то время как У — только в каждой сотой, очевидно, что У будет более многочисленной. Х в популяции теряет не только своих ошибочных “детей” но и всех их потомков, как действительных, так и возможных. Если вы уже знаете что-то об эволюции, вы можете увидеть в последнем пункте нечто слегка парадоксальное. Можно ли совместить идею о том, что ошибки копирования — необходимая предпосылка для возникновения и существования эволюции, с тем фактом, что естественный отбор предпочитает точное копирование? Ответ состоит в том, что хотя эволюция, в каком-то туманном смысле, кажется “хорошей штукой” в особенности потому, что ее продукт — это мы сами, на самом деле ничто не “желает” эволюционировать. Эволюция — это нечто, что происходит волей-неволей, вопреки стараниям репликаторов (и сейчас — генов) предотвратить ее. Жак Монод замечательно сказал об этом в своей лекции памяти Герберта Спенсера, после того, как он остроумно заметил: “Еще один интересный аспект эволюции состоит в том, что каждый считает, что понимает ее!” Вернемся к первичному бульону; он должен был быть населен устойчивыми молекулами в том смысле, что либо индивидуальные молекулы долго существовали, либо они быстро или аккуратно размножались. Эволюционные тенденции к этим трем видам стабильности имели место в следующем смысле: если бы вы взяли две пробы бульона в разное время, более поздняя содержала бы большее количество долгоживущих-плодовитых-аккуратно воспроизводящихся вариантов. Примерно то же самое имеет в виду биолог, говорящий об эволюции живых существ. Принцип здесь один и тот же — естественный отбор. Должны ли мы, в таком случае, называть первоначальные молекулы-репликаторы “живыми”? Это совершенно все равно. Я мог бы сказать вам: “Дарвин — величайший из когда-либо живших людей”, а вы могли бы ответить: “Нет, Ньютон!”, но я надеюсь, что этот спор не продлился бы долго. Дело в том, что каким бы образом он ни разрешился, это не затронет ничего существенного. Факты жизни и достижений Дарвина и Ньютона останутся совершенно неизменными вне зависимости от того, назовем ли мы их “великими” или нет. Подобно этому, история молекул-репликаторов, скорее всего, развивалась именно так, как я рассказываю, вне зависимости от того, назовем ли мы их “живыми”. То, что многие из нас не способны понять, что слова — лишь инструменты для нашего пользования, причинило немало страдания людям. Простое присутствие в словаре слова “живой” еще не означает, что оно с необходимостью должно относиться к чему-то определенному в реальном мире. Вне зависимости от того, назовем ли мы ранние репликаторы живыми, они были предками жизни, нашими отцами-основателями. Следующее важное звено в цепочке аргументов, подчеркнутое самим Дарвином (хотя он говорил не о молекулах, а о животных и растениях), это конкуренция. Первичный бульон не мог “прокормить” бесконечное количество молекул-репликаторов, хотя бы потому, что размеры Земли не бесконечны; были и другие важные ограничивающие факторы. В нашем представлении о репликаторе, действующем как шаблон или матрица, мы полагали, что его окружает бульон, изобилующий маленькими строительными блоками молекул, необходимых для производства копий. Но когда репликаторов стало много, строительные блоки начали использоваться с такой скоростью, что превратились в редкий и ценный ресурс. За них боролись разные типы репликаторов. Мы рассмотрели факторы, которые были способны увеличить число избранных репликаторов. Теперь мы видим, что остальные варианты должны были уменьшиться в числе из-за конкуренции; в конце концов, многие типы молекул прекратили свое существование. Между типами молекул-репликаторов была борьба за существование. Они не знали, что борются, и не волновались по этому поводу. Борьба происходила без больших переживаний — в действительности там вообще не было никаких переживаний. Но борьба, тем не менее, присутствовала — в том смысле, что любая ошибочная репликация, дававшая более высокий уровень стабильности или новое умение уменьшать стабильность соперников, автоматически сохранялась и размножалась. Процесс улучшения был кумулятивным. Пути увеличения собственной стабильности и уменьшения стабильности соперников становились все более сложными и эффективными. Некоторые варианты могли даже “открыть” способ химического разложения молекул-соперниц и использовать освободившийся строительный материал для создания собственных копий. Эти прото-хищники одновременно получали еду и устраняли конкурентов. Другие репликаторы могли научиться защищать себя либо химически, либо путем постройки вокруг себя стены из белков. Возможно, что так и появились первые живые клетки. Теперь репликаторы не просто существовали; они начали строить себе жилища, средства продления жизни. Выживали те репликаторы, которые строили себе механизмы для выживания и в них жили. Первые приспособления для выживания, скорее всего, состояли всего лишь из защитной пленки. Но на свет появлялись все новые варианты репликаторов, лучше приспособленных и обладающих более совершенными приспособлениями для выживания, и борьба за жизнь становилась все ожесточеннее. Механизмы для выживания становились все больше и сложнее, и этот процесс был кумулятивным и прогрессирующим. Был ли предел постепенному улучшению приемов и приспособлений, которые репликаторы использовали, чтобы обеспечить свое выживание? Времени для улучшения было предостаточно. Какие удивительные механизмы самосохранения могли появиться по прошествии тысячелетий? Какая судьба ожидала первые молекулы-репликаторы спустя четыре миллиарда лет? Они не вымерли, поскольку были первыми мастерами искусства выживания. Но не ищите их в морях; они уже давным-давно отказались от свободного плавания по волнам. Теперь они кишмя кишат в огромных колониях, достигшие безопасности внутри гигантских неуклюжих роботов, защищенные от внешнего мира, сообщающиеся с ним извилистыми сложными путями, воздействующие на него с помощью дистанционного управления. Они находятся в вас и во мне; они создали наше тело и наш разум, и их сохранение — высшая цель нашего существования. Эти репликаторы прошли длинный путь. Теперь они известны под именем генов, и мы — их механизмы для выживания. * * * Когда-то в незапамятные времена естественный отбор представлял собой дифференцированное выживание репликаторов, плававших в первичном бульоне. Сейчас естественный отбор предпочитает репликаторов, преуспевших в создании механизмов для выживания, генов, отлично умеющих контролировать эмбриональное развитие. При этом репликаторы так же бессознательны и лишены целенаправленности, как всегда. Как и раньше, продолжают происходить же самые слепые и неотвратимые процессы автоматического отбора среди конкурентов, согласно критериям долгожительства, плодовитости и аккуратности воспроизводства. Гены не обладают даром предвидения. Они не строят планов на будущее. Они просто существуют, и некоторые из них делают это более удачно. В этом и есть весь смысл эволюции. Но качества, определяющие срок жизни гена и его плодовитость, сегодня гораздо сложнее, чем когда-то. Они также прошли долгий путь развития. В последнее время — около шестисот миллионов лет — репликаторы достигли заметных успехов в технологии механизмов для выживания, таких, как мускулы, сердце и глаз (который независимо эволюционировал несколько раз). Перед этим они радикально изменили основные черты своего стиля жизни в качестве репликаторов. Мы должны это понять, прежде чем сможем продолжать наши рассуждения. Первое, что необходимо знать о современном репликаторе, это то, что он очень общителен. Механизмы для выживания содержат не один, но много тысяч генов. Постройка тела — это кооперативное предприятие такой сложности, что почти невозможно сказать, где кончается вклад одного гена и начинается вклад другого. Один и тот же ген оказывает различное влияние на различные части тела. Одна и та же часть тела испытывает влияние различных генов, и все они взаимосвязаны между собой. Некоторые гены действуют как прорабы, управляя работой групп других генов. В терминах этой аналогии, каждая страница чертежей имеет ссылки на многие другие части здания; и каждая страница имеет смысл, только взятая вместе с перекрестными ссылками на многие другие страницы. Такая сложная взаимозависимость генов может заставить вас задаться вопросом, зачем мы вообще используем термин “ген”. Почему бы не пользоваться собирательным именем, таким, как “комплекс генов”? Ответ на это таков: для многих целей это, действительно, неплохая мысль. Но если мы взглянем на вещи с другой точки зрения, мы увидим, что иногда полезно представлять комплекс генов разделенным на отдельные репликаторы, или гены. Это происходит из-за наличия феномена пола. Сексуальное воспроизводство смешивает и перетасовывает гены. Это означает, что каждое индивидуальное тело — всего лишь временный сосуд для недолговечной комбинации генов. Комбинация генов, являющаяся данным индивидом, может быть недолговечной, но сами гены потенциально весьма долговечны. Их пути снова и снова пересекаются при смене поколений. Определенный ген можно рассматривать как некое целое, выживающее в процессе смены индивидуальных тел. * * * Естественный отбор в самой общей форме означает дифференцированное выживание особей. Некоторые особи живут, другие умирают; однако, чтобы эта смерть оказала какое-то влияние на мир, должно быть соблюдено одно дополнительное условие. Каждая особь должна быть представлена в виде множества копий, и хотя бы некоторые из особей должны быть потенциально способны к выживанию — в форме копий — в течение долгого периода эволюционного времени. Маленькие генетические единицы имеют эту особенность; индивиды, группы и классы — нет. Великое достижение Грегора Менделя состояло в том, что он показал, что на практике наследственные единицы можно рассматривать как неделимые и независимые частицы. Сегодня мы знаем, что ситуация не так проста. Даже цистрон иногда можно разделить, и никакие два гена на одной и той же хромосоме не являются полностью независимыми. Мой вклад состоит в том, что я определил ген как единицу, в большой степени приближающуюся к идеалу неделимой частицы. Ген не является неделимым, но делится он редко. Он либо определенно присутствует, либо определенно отсутствует в теле любого данного индивида. Ген переходит, не изменяясь, от деда к внуку; он проходит через промежуточное поколение, не соединяясь с другими генами. Если бы гены постоянно смешивались друг с другом, естественный отбор, так, как мы его сегодня понимаем, был бы невозможен. Кстати, это было доказано еще при жизни Дарвина и сильно его обеспокоило, поскольку в те дни предполагалось, что наследственность — процесс смешивающий. Открытие Менделя уже было опубликовано, и это могло бы спасти Дарвина; но, к несчастью, он никогда об этом не узнал. Кажется, работы Менделя впервые привлекли внимание только несколько лет спустя после смерти обоих ученых. Возможно, Мендель и сам не подозревал, насколько важным было его открытие, иначе он написал бы Дарвину. Еще один аспект корпускулярности гена состоит в том, что он никогда не стареет. Достигнув миллиона лет, он остается таким же, каким был в сто. Он перескакивает из одного тела в другое, путешествуя по поколениям, манипулирует телами для достижения собственных целей и оставляет смертные тела, одно за другим, до того, как они состарятся и умрут. Гены бессмертны; или, скорее, они определяются как генетические единицы, близко подошедшие к тому, чтобы заслужить этот титул. Мы, индивидуальные механизмы для выживания в этом мире, можем надеяться прожить еще несколько десятков лет. Но продолжительность жизни генов в нашем мире измеряется не десятками, но тысячами и миллионами лет. * * * Механизмы для выживания вначале были просто пассивными сосудами, содержавшими гены; они предоставляли немногим более чем стены для их защиты от химических атак соперников и случайного попадания молекул. В те дни они “питались” органическими молекулами, плававшими вокруг них в первичном бульоне. Этой легкой жизни пришел конец, когда органическая еда в бульоне, тысячелетия копившаяся там под воздействием солнечного света, оказалась исчерпана. Представители одной из основных ветвей механизмов для выживания, известные сегодня под именем растений, начали напрямую использовать солнечный свет, чтобы строить сложные молекулы из простых, ускорив таким образом процесс синтеза, происходивший ранее только в бульоне. Представители другой ветви, известные сегодня как животные, “открыли” возможность эксплуатировать химическую работу растений, поедая либо их, либо других животных. Обе эти ветви механизмов для выживания развивали все более изобретательные приспособления, чтобы увеличить эффективность своей формы жизни; одновременно с этим постоянно рождались и новые формы жизни. Возникали под-ветви и под-под-ветви, каждая из которых специализировалась на определенном типе жизни: в море, на суше, в воздухе, под землей, на деревьях, внутри других живых организмов. Это разветвление породило огромное разнообразие животных, которому мы удивляется сегодня. И растения, и животные развились в многоклеточные тела, в которых копии генов распределялись в каждую клетку. Нам неизвестно, когда, почему и сколько раз это происходило. Некоторые исследователи метафорически говорят о колонии, называя тело колонией клеток. Я предпочитаю говорить о колонии генов и о клетках как о подходящих рабочих единицах для химической промышленности генов. Может быть, тела и являются колониями генов, но в своем поведении они безусловно выказывают собственную индивидуальность. Любое животное движется как скоординированное целое, как единая особь. Субъективно я воспринимаю себя как целое, а не как колонию. Это вполне естественно. Естественный отбор предпочитает гены, кооперирующие с другими. В жестокой борьбе за жизнь, в неустанном стремлении пожрать другие механизмы для выживания и не быть съеденным самому, преимуществом являлась центральная координация, а не анархия внутри общего тела. В настоящее время сложная взаимная эволюция генов настолько продвинулась вперед, что коммунальная природа индивидуальных машин для выживания стала почти незаметной. В действительности, многие биологи ее не признают и со мной не согласятся. * * * Одна из самых удивительных особенностей поведения механизмов для выживания — это их кажущаяся целеустремленность. Я имею в виду не только то, что это поведение прекрасно рассчитано, чтобы помочь генам данного животного выжить, хотя и это имеет место. Я говорю об аналогии с человеческим целеустремленным поведением. Когда мы видим, как животное “ищет” пищу, сексуального партнера или потерянного детеныша, мы с трудом можем удержаться, чтобы не приписать ему субъективных чувств, возникающих в подобных ситуациях у нас самих. Эти чувства могут включать “желание” заполучить некий объект, “мысленное представление” этого объекта, некую “цель в поле зрения”. Каждый из нас знает путем собственного интроспективного анализа, что по крайней мере в одном из современных механизмов для выживания эта целеустремленность породила свойство, которое мы называем “сознанием”. Я не философ и не хочу рассуждать о том, что это значит; к счастью, для нашей цели это и не важно. Вполне возможно говорить о машинах, ведущих себя так, как будто они обладают сознанием, при этом оставляя открытым вопрос о том, обладают ли они сознанием на самом деле. В своей основе эти механизмы весьма просты, а принципы бессознательного целенаправленного поведения являются самым обычным делом в инженерной науке. Классический пример тому — регулятор в паровом двигателе Уатта. Основной принцип этого явления — отрицательная обратная связь. Имеются несколько типов такой связи. При этом в общих чертах происходит следующее: “целенаправленная машина”, механизм или предмет, ведущий себя так, словно он сознательно стремится к какой-либо цели, снабжен неким измерительным устройством, замеряющим разницу между настоящим положением дел и “желаемым” состоянием. Чем больше эта разница, тем напряженнее работает механизм. Таким образом, машина автоматически уменьшает разницу — отсюда и название отрицательная обратная связь — и может остановиться, когда “желаемое” состояние будет достигнуто. Регулятор Уатта состоит из пары шаров, которые вращает паровой двигатель. Шары находятся на концах снабженного шарниром рычага. Чем быстрее вращаются шары, тем сильнее центробежная сила, борясь против гравитации, стремится привести рычаг в горизонтальное состояние. Рычаг присоединен к паровому клапану, питающему двигатель, таким образом, что подача пара прекращается, когда рычаг приходит в горизонтальное положение. Таким образом, если двигатель работает слишком быстро, подача пара уменьшается и двигатель замедляется. Если он замедляется слишком сильно, подача пара автоматически увеличивается и двигатель снова ускоряется. Подобные целенаправленные машины часто сбиваются с ритма, и часть инженерного искусства состоит в том, чтобы встроить в них дополнительные приспособления, уменьшающие возможность сбоев. “Желаемое” состояние регулятора Уатта состоит в определенной скорости вращения. Очевидно, что регулятор не желает этого сознательно. “Цель” механизма определяется всего-навсего как состояние, в которое тот обычно возвращается. Современные целенаправленные машины используют такие же основные принципы, как отрицательная обратная связь, но достигают при этом гораздо более сложного “жизнеподобного” поведения. Управляемые ракеты выглядят так, словно активно ищут свою цель, а когда цель попадает в пределы досягаемости, то ракеты начинают ее “преследовать” учитывая все ее обманные маневры, броски и повороты, а иногда даже “предсказывая” или “предваряя” их. Мы не будем здесь вдаваться в детали насчет того как это делается. Для этого используется отрицательная обратная связь нескольких типов, прямая связь и некоторые другие принципы, хорошо известные инженерам и широко задействованные также в функционировании живых существ. Здесь не обязательно предполагать что-то похожее на сознание, хотя неспециалист, наблюдающий целенаправленное и разумное на вид поведение ракеты, с трудом может поверить, что она не находится под прямым дистанционным управлением пилота. Обычным заблуждением является то, что поскольку такой механизм, как управляемые ракеты, изначально изобретен и построен разумным человеком, он должен находиться под непосредственным контролем разумного человека. Другим вариантом этого заблуждения является следующее утверждение: “Компьютеры не играют в шахматы по-настоящему, поскольку делают только то, что им приказывает человек-оператор”. Нам необходимо разобраться, в чем здесь ошибка, поскольку это поможет нам понять, в каком смысле можно сказать, что гены “контролируют” поведение. Компьютерные шахматы — хороший пример, и я остановлюсь на них немного подробнее. Компьютеры пока не играют в шахматы как гроссмейстеры, но уже достигли уровня крепкого любителя. Строго говоря, правильнее будет сказать, что уровня крепкого любителя достигли программы, поскольку программам все равно, в какой компьютер их заложат. Какова при этом роль человеческого программиста? Разумеется, он не управляет компьютером постоянно, как дергающий за ниточки кукловод. Это было бы ловким трюком, обманом. Программист пишет программу, закладывает ее в компьютер, и дальше тот предоставлен самому себе: единственным человеком, взаимодействующим с компьютером, остается его противник, печатающий на клавиатуре свои ходы. Может быть, программист предвидит все возможные шахматные позиции и снабжает компьютер списком хороших ходов на любой случай? Наверняка нет, поскольку количество возможных шахматных позиций настолько велико, что прежде, чем программист закончит свой список, наступит конец света. По этой же причине невозможно запрограммировать компьютер на то, чтобы он анализировал “в уме” все возможные ходы с их возможными продолжениями, пока не найдет выигрышной стратегии. Возможных ходов в шахматах больше, чем атомов в галактике. Таким образом, предыдущие возражения не многого стоят. Проблема шахматного программирования чрезвычайно сложна, и не следует удивляться, что программам еще далеко до высочайшего шахматного мастерства. В действительности, роль программиста больше походит на роль отца, учащего своего сына игре в шахматы. Он объясняет компьютеру ходы и правила, причем делает это не для каждой определенной позиции, а в виде наиболее экономично изложенных правил. Правда, он не говорит по-русски: “Слоны ходят по диагонали”, но заменяет это высказывание его математическим эквивалентом, что-то вроде: “Новые координаты слона получаются из старых путем прибавления той же константы, не обязательно с тем же знаком, одновременно к координатам x и y”, только короче. После этого он может запрограммировать какой-нибудь совет, написанный на таком же математическом или логическом языке, который в переводе на обычный язык означал бы что-нибудь вроде: “не оставляй короля без защиты”, или какой-нибудь ловкий прием, вроде “вилки” конем. Детали этого очень интересны, но рассмотрение их увело бы нас слишком далеко в сторону. Важно здесь следующее: во время игры компьютер предоставлен самому себе и не может ожидать помощи от своего “хозяина”. Все, что тот может сделать, это заранее запрограммировать компьютер наилучшим образом, гармонично совместив списки конкретных знаний с информацией по общей стратегии и тактике. Так же гены контролируют поведение механизмов для выживания: не прямо, с помощью зажатых в пальцах ниточек кукловода, а косвенно, как программист влияет на поведение программы. Все, что они могут сделать, это запрограммировать поведение заранее, после чего механизм для выживания должен бороться самостоятельно, пока гены пассивно сидят у него внутри. Почему они так пассивны? Почему бы им не взять бразды управления в свои руки и не установить постоянный контроль? Ответ состоит в том, что они этого сделать не могут по причине отставания по времени. Научно-фантастический рассказ “На Андромеду” Фреда Хойля и Джона Эллиота, как и вся хорошая научная фантастика, базируется на интересных научных фактах. Странно, что книга, как кажется, вообще не упоминает открыто об основном из этих фактов. Надеюсь, что авторы не будут против, если я сделаю это здесь. За двести световых лет от нас, в созвездии Андромеды (Не путать с галактикой Андромеды, находящейся на расстоянии 2 млн. световых лет. — Прим. изд.), существует некая цивилизация. Андромедяне хотят распространить свою культуру в других мирах. Как лучше всего это сделать? О межзвездном путешествии вопрос не стоит. Скорость света кладет теоретический предел возможностям таких путешествий, а соображения механики делают этот предел намного ниже на практике. Кроме того, возможно, что есть не так уж много миров, которые стоило бы посетить, и нет возможности узнать, в каком направлении они лежат. Радио — лучший способ связи со вселенной, поскольку, если у вас хватает энергии, чтобы посылать сигнал одновременно во всех направлениях, а не в каком-то одном, вы сможете достичь многих миров (их число растет пропорционально квадрату расстояния, на которое путешествует сигнал). Радиоволны перемещаются со скоростью света, что означает, что от Андромеды до Земли сигнал доберется за двести лет. Проблема с таким расстоянием в том, что оно делает беседу невозможной. Даже если не принимать во внимание тот факт, что каждое следующее послание с Земли будет передано людьми, отстоящими от авторов предыдущего послания поколений на двенадцать, попытка поддерживать подобный “межпланетный” разговор будет пустой тратой времени. Эта проблема вскоре превратится для нас в практическую — от Земли до Марса радиоволны летят 4 минуты. Несомненно, что космонавтам придется отказаться от привычки беседовать короткими чередующимися репликами. Вместо этого им придется использовать длинные монологи, более похожие на письма, чем на реплики в разговоре. Вот еще один пример: Роджер Пэйн указал на то, что акустика моря имеет некоторые особые характеристики, означающие, что очень громкая песня китов теоретически может быть слышна по всему земному шару, если киты при этом находятся на определенной глубине. Неизвестно, сообщаются ли они между собой на такие большие расстояния в действительности, но если да, то они сталкиваются с той же проблемой, как астронавт на Марсе. Скорость звука в воде такова, что потребуется два часа, чтобы песня пересекла Атлантический океан и ответ добрался бы обратно. Мне кажется, что именно этим можно объяснить тот факт, что киты произносят непрерывные “монологи”, никогда при этом не повторяясь, в течение восьми минут. После этого они начинают сначала и повторяют всю песню, и так много раз подряд; каждый цикл занимает около восьми минут. Андромедяне из фантастического рассказа сделали то же самое. Поскольку ждать ответа не было смысла, они уместили все, что хотели сказать, в одно огромное непрерывное послание и стали передавать его в космическое пространство снова и снова. Время полного цикла составляло несколько месяцев. Однако их послание сильно отличалось от сообщения китов. Оно состояло из закодированных инструкций по построению и программированию гигантского компьютера. Разумеется, инструкции не были составлены на каком-либо из человеческих языков, но опытный криптограф может расшифровать любой код, в особенности если его и составляли с целью легкой расшифровки. Сообщение было принято телескопом Жодрелл Банк, расшифровано, компьютер был построен и программа начала работать. Результаты оказались почти фатальными для человечества, поскольку намерения андромедян были не совсем альтруистичны. Компьютеру почти удалось захватить власть над миром, когда герой наконец с ним расправился, зарубив его топором. С нашей точки зрения интересен вопрос, в каком смысле можно сказать, что андромедяне управляют событиями на Земле. У них нет прямого контроля над каждым действием компьютера; более того, у них нет способа узнать, был ли этот компьютер вообще построен, поскольку информация об этом достигла бы их только через двести лет. Компьютер сам принимал все решения и предпринимал действия. Он не мог попросить у своих создателей даже общих указаний. Все инструкции должны были быть записаны в нем заранее из-за непреодолимого временного барьера в двести лет. В принципе его программа могла быть очень похожа на программу компьютера-шахматиста, с той разницей, что она была бы более гибкой и обладала бы большей способностью к переработке локальной информации, потому что она была создана, чтобы работать не только на Земле, но в любом мире, где есть развитая цивилизация, в любом из множества миров, особенностей которых андромедяне заранее знать не могли. Подобно тому, как андромедяне должны были иметь на Земле компьютер, чтобы тот принимал за них повседневные решения, наши гены должны были построить мозг. Но гены в этой аналогии — не только андромедяне, пославшие закодированные инструкции. Они сами по себе являются этими инструкциями. Причина, по которой они не могут прямо управлять нами, как кукловод — марионеткой, одна и та же — запаздывание во времени. Гены работают, контролируя синтез белков. Это могучее орудие для управления миром, но действует оно достаточно медленно. Чтобы построить эмбрион, требуются месяцы терпеливого дергания за белковые “струны”. Поведение, с другой стороны, — вещь быстрая и действует на временных отрезках протяженностью не в месяцы, но в секунды и в доли секунд. В мире что-то происходит, сова проносится над головой, шорох в высокой траве выдает затаившуюся там жертву, и в тысячные доли секунды нервная система приходит в действие, мускулы сжимаются, и чья-нибудь жизнь оказывается спасена — или потеряна. Гены не обладают подобной быстротой реакции. Как андромедяне, гены могут только постараться предусмотреть все заранее, построив себе быстрый компьютер и вложив в программу правила и “советы” на все случаи жизни, которые они способны “предусмотреть”. Но, как и в игре в шахматы, в жизни слишком много различных гипотетических возможностей, и предусмотреть их все невозможно. Как программист, работающий над шахматной программой, гены должны “проинструктировать” собственные механизмы для выживания не по поводу специфических деталей, но дать им общие советы о стратегии и тактике выживания. Как указал Дж. З. Янг, гены должны проделать работу, аналогичную предсказанию. В момент построения эмбриона машины для выживания опасности и проблемы, с которыми ей придется сталкиваться, лежат в будущем. Кто знает, какой хищник будет выслеживать ее, притаившись в кустах, или какая быстроногая жертва перебежит, петляя, ее дорогу? Этого не способен предсказать ни человеческий прорицатель, ни ген. Однако возможны некоторые общие предположения. Гены полярного медведя могут быть уверены в том, что будущее их еще не родившейся машины для выживания будет холодным. Они не думают об этом, как о предсказании; они вообще ни о чем не думают: они просто создают густой мех, поскольку так они делали во всех предыдущих телах. Именно благодаря этому они все еще существуют в генетическом фонде. Они также предсказывают, что земля будет покрыта снегом, и это предсказание реализуется в виде белой шкуры, предоставляющей медведю хороший камуфляж. Если бы климат Арктики изменился так быстро, что медвежонок родился бы в тропическом лесу, предсказания генов оказались бы ошибочными, и им пришлось бы за это расплачиваться. Медвежонок погиб, и они вместе с ним. * * * Одним из интересных способов предсказания будущего является имитация. Если генерал хочет узнать, будет ли определенный план лучше, чем его альтернативные, он должен попытаться предсказать будущее. В ситуации имеется несколько неизвестных величин: погода, моральное состояние его собственного войска и возможные контрмеры противника. Чтобы узнать, хороший ли это план, можно попытаться привести его в жизнь и посмотреть, что получится; но этот тест нежелательно проводить для всех возможных планов, хотя бы потому, что количество молодых людей, готовых “умереть за отчизну” не бесконечно, а количество возможных планов очень велико. Предпочтительнее опробовать планы в тренировочных схватках, чем в смертельных боях. Тренировочные схватки могут проводиться по полной программе, со сражениями “Севера” против “Юга” и использованием холостых патронов, но и это слишком дорого и громоздко. Дешевле играть в военные игры, передвигая оловянных солдатиков и игрушечные танки по большой карте. В последнее время компьютеры взяли на себя основную работу по имитации не только в военной стратегии, но и во всех областях, в которых необходимы предсказания будущего, таких, как экономика, экология, социология и многие другие. Эта технология работает следующим образом. На компьютере воспроизводится модель некого аспекта мира. Это не означает, что, отвинтив крышку, вы найдете внутри крохотную куколку, повторяющую форму изображаемого предмета. В банке данных играющего в шахматы компьютера нет мысленной картинки шахматной доски с фигурами. Доска и позиция на ней представлены там в виде ряда электронно закодированных чисел. Для нас карта — это миниатюрная модель мира, сделанная в определенном масштабе и спрессованная в два измерения. В компьютере карта, скорее всего, будет представлена в виде списка городов и других мест, каждое с двумя координатами, широтой и долготой. Для нас неважно, в какой форме компьютер представляет себе модель мира — главное, чтобы он мог с ней работать, ею манипулировать, проводить на ней эксперименты и предоставлять ответы человеческим операторам в доступной для них форме. Благодаря технике имитации можно выигрывать и проигрывать смоделированные войны, наблюдать, как летят или падают самолеты, как новая экономическая политика приводит к процветанию или кризису. В каждом случае весь процесс занимает в компьютере крохотную долю того времени, которое он занял бы в реальной жизни. Разумеется, некоторые модели мира хороши, а другие никуда не годятся, и даже самые лучшие модели только приблизительны. Никакая имитация не в состоянии абсолютно точно предсказать, что произойдет в действительности, но хорошая имитация гораздо предпочтительнее, чем слепой метод проб и ошибок. Имитацию можно назвать методом косвенных проб и ошибок (к несчастью, этот термин был много лет назад присвоен психологами, работавшими с крысами). Если имитация — такая хорошая мысль, то мы могли бы ожидать, что механизмы для выживания набрели на нее первыми. В конце концов, они изобрели многие из приемов человеческой инженерной науки задолго до того, как мы появились на сцене: фокусирующие линзы и параболический рефлектор, частотный анализ звуковых волн, сервоуправление, эхолокатор, буферное запоминающее устройство и множество других вещей с длинными названиями, детальное описание которых для нас неважно. Так как же насчет имитации? Когда вам приходится принимать трудное решение в ситуации, включающей неизвестные будущие величины, вы прибегаете к определенного типа имитации. Вы представляете себе, что произойдет, если вы примете ту или иную возможную альтернативу. Вы создаете в голове модель мира — той его части, которая, как вам кажется, важна в данном случае. Вы ясно видите эту модель своим внутренним зрением и можете манипулировать ее составляющими. Маловероятно, чтобы где-то в вашей голове находилась уменьшенная копия событий, которые вы воображаете. Так же, как и в случае с компьютером, детали того, как ваш мозг представляет модель мира, не столь важны, как сам факт, что он может использовать ее для предсказания будущих событий. Машины для выживания, умеющие предсказывать будущее, — это скачок вперед по сравнению с механизмами для выживания, использующим прямой метод проб и ошибок. Недостаток проб в том, что на них требуется много времени. Недостаток ошибок в том, что они зачастую смертельны. Имитация и быстрее, и безопаснее. Вершиной эволюции умения предсказывать стало, по-видимому, появление субъективного сознания. То, почему это произошло, кажется мне глубочайшей загадкой, стоящей перед современной биологией. У нас нет причин предполагать, что электронные компьютеры, способные к имитации, обладают сознанием, хотя мы должны признать, что в будущем это может произойти. Может быть, самосознание возникает в тот момент, когда симулируемая мозгом картина мира становится такой полной, что включает сам этот мозг. Очевидно, что торс и конечности механизма для выживания должны составлять важную часть его модели мира, и по той же причине сама имитация может быть частью мира, модель которого надо построить. Это можно также назвать “самосозерцанием”, но мне не кажется, что это название предоставляет удовлетворительное объяснение развития самосознания, отчасти потому, что оно включает бесконечный регресс — если у нас есть модель модели, почему бы не быть и модели модели модели?… Каковы бы ни были философские проблемы, возникающие в связи с самосознанием, для целей данной статьи мы можем считать его кульминацией эволюционной тенденции, ведущей к освобождению механизмов для выживания как субъектов, принимающих решения, от их абсолютных хозяев, генов. Мозг не только осуществляет повседневный контроль за делами механизма для выживания; он также научился предсказывать будущее и действовать в соответствии со своими предсказаниями. Он достаточно силен, чтобы восстать против диктата генов, например, отказавшись иметь столько детей, сколько физически возможно. Но, как мы увидим, в этом смысле человек — совершенно особое животное. Какое отношение все это имеет к альтруизму и эгоизму? Я пытаюсь развить мысль, что поведение животных, альтруистическое или эгоистическое, находится под контролем генов только в переносном, но тем не менее, вполне реальном смысле. Диктуя то, как строятся механизмы для выживания и их нервная система, гены осуществляют решающий контроль над поведением. Однако повседневные, сиюминутные решения — дело нервной системы. Гены создают общую политику, мозг воплощает ее в жизнь. По мере того как мозг развивается, он начинает перехватывать инициативу в создании общей политики, используя такие приемы как обучение и имитация. Логическим завершением этой тенденции была бы единственная общая инструкция, даваемая генами: делай то, что ты считаешь наилучшим, чтобы сохранить нас в живых. Эгоистические мемы Мы предполагаем, что законы физики одинаковы во всей доступной нам вселенной. Существуют ли какие-либо биологические принципы, имеющие такую же универсальную силу? Когда космонавты отправятся на далекие планеты, они могут ожидать найти там существа, слишком странные и непохожие на землян, чтобы мы могли их представить. Но есть ли нечто, что было бы верным для всех форм жизни, независимо от их химической базы? Если будет найдена форма жизни, основанная на кремнии вместо углерода или на аммиаке вместо воды, если обнаружатся существа, кипящие и гибнущие при ?100° по Цельсию, если существует форма жизни не на химической, а на электронной основе, то будет ли между ними нечто общее, принцип, общий для всех живых существ? Разумеется, я не знаю, но если бы мне пришлось держать пари, я поставил бы на то, что некий основной принцип существует. Это закон, гласящий, что любая жизнь эволюционирует путем дифференцированного выживания реплицирующихся особей. Реплицирующаяся особь, преобладающая на нашей планете — ген, молекула ДНК. Могут быть и другие особи. Если они имеются, то при наличии некоторых дополнительных условий они почти неизбежно станут основой эволюции. Нужно ли нам путешествовать в другие миры в поисках иных типов репликаторов и, вследствие этого, иных типов эволюции? Я думаю, что новый тип репликатора появился недавно на нашей планете. Он находится у нас под носом. Он еще крайне молод, еще неуклюже барахтается в своем первичном бульоне, но его эволюция продвигается вперед такими темпами, что оставляет старый ген далеко позади. Новый бульон — это бульон человеческой культуры. Новому репликатору нужно имя, такое имя, которое бы несло идею культурной передачи, или единицы имитации. “Мимем” происходит от подходящего греческого корня, но мне нужно слово из одного слога, которое звучало бы немного похоже на “ген”. Надеюсь, что мои друзья-классицисты простят меня, если я сокращу название до “мем”. Это слово соотносится с английским memory (память) и с французским meme (такой же, тот же самый). Примерами мемов являются мелодии, идеи, крылатые фразы, фасоны одежды, приемы изготовления горшков или построения арок. Подобно тому, как гены распространяются в генофонде, переходя от тела к телу при помощи яйцеклеток и сперматозоидов, мемы распространяются в мемофонде, переходя от мозга к мозгу путем процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией. Если ученый слышит или читает о новой идее, он передает ее своим коллегам и студентам. Он упоминает о ней в своих статьях и лекциях. Если идея прививается, то мы можем сказать, что она распространилась, переходя от мозга к мозгу. Мой коллега Н. К. Хамфри изящно резюмировал содержание ранней редакции этой главы: …мемы должны рассматриваться как живые структуры, не только в метафорическом, но и в техническом смысле слова. Посеяв плодотворную мысль у меня в мозгу, вы поселяете там паразита, превращая мой мозг в механизм для распространения этого мема таким же образом, как вирус может паразитировать в генетическом механизме клетки-хозяина. И это не просто фигура речи — мем, соответствующий, например, вере в “жизнь после смерти” физически реализован много миллионов раз в структуре нервной системы отдельных людей во всех уголках земного шара”. * * * Я предполагаю, что адаптированные друг к другу комплексы мемов эволюционируют тем же способом, как и адаптированные друг к другу комплексы генов. Естественный отбор оказывает предпочтение тем мемам, которые используют культурную среду для получения преимущества. При этом культурная среда состоит из других мемов, тоже прошедших отбор. Мемофонд, таким образом, приобретает черты эволюционно стабильного набора, и новым мемам будет трудно туда проникнуть. До сих пор я говорил о мемах негативно, но в них есть и свои хорошие стороны. Когда мы умрем, мы сможем оставить после себя две вещи: гены и мемы. Мы были созданы как машины для сохранения и распространения генов. Однако этот наш аспект окажется забытым через три поколения. Ваш ребенок и даже ваш внук может быть похож на вас лицом, иметь ваш цвет волос или унаследовать ваши способности к музыке. Но с каждым поколением вклад ваших генов уменьшается вдвое. Нужно совсем немного времени, чтобы он стал практически незаметным. Наши гены могут обладать бессмертием, но определенный набор генов, представляющий каждого конкретного человека, недолговечен. Элизабет Вторая — прямой потомок Вильгельма Завоевателя. Однако вполне возможно, что в ней нет ни одного из генов этого короля. Мы не должны искать бессмертия в размножении. Однако, если вы внесли свой вклад в мировую культуру, если вы — автор хорошей идеи, мелодии, стихотворения, свечи зажигания, ваше детище может продолжать жить через много лет после того, как ваши гены растворятся в общем генофонде. Может быть, в мире еще сохранилась пара генов Сократа, но кого это интересует? Мемо-комплексы Сократа, Леонардо, Коперника и Маркони живут и процветают. Размышления Доукинз мастерски излагает редукционистскую гипотезу о том, что жизнь и разум возникли из кипящего молекулярного хаоса, когда крохотные, случайно возникшие единицы снова и снова проходили через безжалостный фильтр жестокой борьбы за ресурсы для самовоспроизводства. Редукционизм считает, что весь мир можно свести к физическим законам, и не оставляет места для так называемых “возникающих” свойств, или, используя устаревший, но выразительный философский термин, “энтелехий” — структур высшего уровня, предположительно необъяснимых с точки зрения управляющих ими законов. Представьте себе следующую ситуацию: вы посылаете сломанную пишущую машинку (или стиральную машину, или факс) на фабрику для починки. Через месяц они присылают ее обратно, правильно собранную (такую же, как она была в момент отправки), вместе с письмом, в котором извиняются — хотя все части сочетаются друг с другом правильно, целое по какой-то причине отказывается работать. Вы сочтете это возмутительным. Как это возможно, чтобы каждая часть была в порядке, а механизм при этом не работал? Где-то должна таиться поломка! Так говорит нам наш здравый смысл, приложимый к царству обыденной жизни. Продолжает ли этот принцип действовать по мере того, как вы переходите от целого к составляющим его частям, затем — к составляющим этих частей и так далее, уровень за уровнем? Да, подсказывает здравый смысл — и все же многие люди продолжают считать, что свойства воды не могут быть выведены из свойств кислорода и водорода, и что человеческое существо больше, чем сумма его частей. Люди представляют себе атомы в виде простых биллиардных шаров, допуская наличие у них химической валентности, но не вдаваясь в более мелкие детали. Оказывается, что ничто не может быть дальше от истинного положения дел. Когда вы достигаете этого микроскопического уровня, математика “материи” становится сложнее, чем когда бы то ни было. Об этом говорит отрывок из работы Ричарда Маттака, посвященной взаимодействующим частицам:

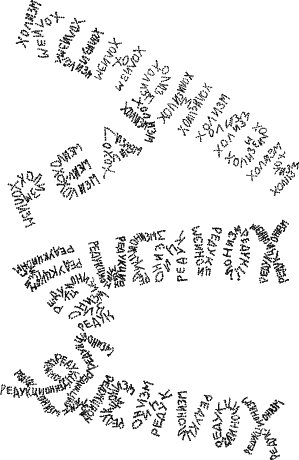

Квантовая механика атома, например, кислорода, с его восемью электронами, находится далеко за пределами наших возможностей найти полное аналитическое решение. Свойства атомов кислорода и водорода, не говоря уже о молекуле воды, неописуемо сложны и являются причиной многих неуловимых свойств воды. Некоторые из этих свойств поддаются изучению с помощью компьютерной симуляции множества взаимодействующих молекул; при этом используются упрощенные модели атомов. Естественно, что чем лучше модель атома, тем точнее симуляция. В действительности, компьютерные модели стали одним из основных способов открытия новых свойств веществ, состоящих из множества идентичных компонентов, основываясь только на знании о свойствах одного индивидуального компонента. Компьютерная симуляция помогла нам по-новому взглянуть на то, как галактики образуют свои спирали, при помощи модели одной-единственной звезды, рассмотренной как подвижная гравитационная точка. Компьютерные симуляции, основанные на моделировании единственной молекулы как простой структуры в состоянии электромагнитного взаимодействия, показали, как твердые вещества, газы и жидкости вибрируют, текут и меняют состояние. Несомненно то, что люди обычно недооценивают сложности и запутанности, которые могут возникнуть при взаимодействии огромного количества единиц, подчиняющихся формальным правилам — взаимодействии чрезвычайно быстром по сравнению с нашей временной шкалой. В заключение своей книги Доукинз представляет свой собственный мем о мемах — программных репликаторах, обитающих в умах. Он предваряет свою экспозицию анализом различных поддерживающих жизнь сред. При этом он забывает упомянуть еще об одной среде — поверхности нейронной звезды, на которой ядерные частицы могут собираться вместе и снова расходиться в тысячи раз быстрее, чем атомы. Теоретически, “химия” ядерных частиц допускает существование крохотных самовоспроизводящихся структур, чьи быстротечные жизни будут мелькать со скоростью молнии, такие же сложные, как их земные соответствия. Существует ли такая жизнь на самом деле и возможно ли о ней узнать, неясно, но удивительна сама идея цивилизации подобных супер-лилипутов, которая возникает и погибает в течение нескольких земных дней. Все отрывки из книг Станислава Лема, и, в особенности, глава 18, “Седьмое путешествие”, обладают этим качеством и порождают неожиданные идеи. Мы упоминаем об этой странной идее, чтобы напомнить читателю о необходимости непредвзято подходить к возможностям различных сред, могущих поддерживать сложную жизне— и мыследеятельность. В следующем диалоге эта идея рассматривается не в таком фантастическом контексте — сознание там возникает из взаимодействия разных уровней муравьиной колонии. Д.Р.Х.  М. К. Эшер. “Лист Мёбиуса II” (гравюра на дереве, 1963). 11 ДАГЛАС Р. ХОФШТАДТЕР Прелюдия… и Муравьиная фуга Прелюдия и …Ахилл и Черепаха пришли в гости к Крабу, чтобы познакомиться с его другом Муравьедом. После того, как новые знакомые представлены друг другу, вся четверка садится за чай. ЧЕРЕПАХА: Мы вам кое-что принесли, мистер Краб. КРАБ: Очень любезно с вашей стороны, но зачем же было утруждаться? ЧЕРЕПАХА: О, это так, мелочь — в знак нашего уважения. Ахилл, отдайте, пожалуйста, подарок м-ру К. АХИЛЛ: С удовольствием. С наилучшими пожеланиями, м-р К. Надеюсь, что вам понравится. (Ахилл протягивает Крабу элегантно завернутый пакет, квадратный и плоский. Краб начинает его разворачивать.) МУРАВЬЕД: Интересно, что это такое. КРАБ: Сейчас узнаем… (Кончает разворачивать и вытаскивает подарок.) Две пластинки! Прекрасно! Но погодите-ка… здесь нет этикетки. Неужели это снова ваши “особые” записи, г-жа Ч? ЧЕРЕПАХА: Если вы имеете в виду разбивальную музыку, на этот раз нет. Но эти записи действительно уникальны, так как они сделаны по персональному заказу. На самом деле, их еще никто никогда не слышал — кроме, конечно, Баха, когда тот их играл. КРАБ: Когда Бах их играл? Что вы имеете в виду? АХИЛЛ: Вы будете вне себя от счастья, м-р Краб, когда г-жа Ч объяснит вам, что это за пластинки. ЧЕРЕПАХА: Почему бы вам самому этого не рассказать, Ахилл? Не стесняйтесь, говорите! АХИЛЛ: Можно? Вот здорово! Но я лучше загляну сначала в свои записи. (Вытаскивает бумажку и откашливается.) Кхе-кхе. Желаете послушать рассказ о замечательных новых результатах в математике — результатах, которым ваши пластинки обязаны своим существованием? КРАБ: Мои пластинки восходят к каким-то математическим выкладкам? Как интересно! Что ж, теперь, когда вы задели мое любопытство, я просто обязан об этом узнать. АХИЛЛ: Отлично. (Делает паузу, чтобы отхлебнуть чай, затем продолжает.) Кто-нибудь из вас слышал о печально известной “Последней Теореме” Ферма? МУРАВЬЕД: Не уверен… Звучит знакомо, но не могу припомнить. АХИЛЛ: Идея очень проста. Пьер де Ферма, адвокат по профессии и математик по призванию, однажды, читая классический текст Диофанта “Арифметика”, наткнулся на следующее уравнение:

Он тут же понял, что это уравнение имеет бесконечно много решений для a, b, и c, и написал на полях свою знаменитую поправку:

С того дня и в течение почти трехсот лет математики безуспешно пытаются сделать одно из двух: либо доказать утверждение Ферма и таким образом очистить его репутацию, в последнее время слегка подпорченную скептиками, не верящими, что он действительно нашел доказательство — либо опровергнуть его утверждение, найдя контрпример: множество четырех целых чисел a, b, c и n, где n > 2, которое удовлетворяло бы этому уравнению. До недавнего времени все попытки в любом из этих двух направлений проваливались. Точнее, теорема доказана лишь для определенных значений n — в частности, для всех n до 125 000. АХИЛЛ: Не лучше ли тогда называть это Гипотезой вместо Теоремы, поскольку настоящее доказательство еще не найдено? АХИЛЛ: Строго говоря, вы правы, но по традиции это зовется именно так. КРАБ: Удалось ли кому-нибудь в конце концов разрешить этот знаменитый вопрос? АХИЛЛ: Представьте себе, да: это сделала г-жа Черепаха, как всегда, в момент гениального озарения. Она не только нашла ДОКАЗАТЕЛЬСТВО Последней Теоремы Ферма (оправдав, таким образом, ее название и очистив репутацию Ферма), но и КОНТРПРИМЕР, показав, что интуиция скептиков их не подвела! КРАБ: Вот это да! Поистине революционное открытие. МУРАВЬЕД: Прошу вас, не тяните: что это за магические числа, удовлетворяющие уравнению Ферма? Мне особенно любопытно узнать значение n. АХИЛЛ: Ах, какой ужас! Какой стыд! Верите ли, я оставил все выкладки дома на громаднейшем листе бумаги. К несчастью, он был слишком велик, чтобы принести его с собой. Хотел бы я, чтобы он был сейчас здесь и чтобы можно было вам все показать. Но кое-что я все же помню: величина n — единственное положительное число, которое нигде не встречается в непрерывной дроби числа ?. КРАБ: Какая жалость, что у вас нет с собой ваших записей. Так или иначе, у нас нет оснований сомневаться, что все, что вы нам сказали — чистая правда. МУРАВЬЕД: Да и кому, в конце концов, нужно видеть n в десятичной записи? Ахилл же объяснил нам, как найти это число. Что ж, г-жа Черепаха, примите мои сердечные поздравления по поводу вашего эпохального открытия! ЧЕРЕПАХА: Благодарю вас. Однако практическая польза, которую немедленно принес мой результат, кажется мне еще важнее теоретического открытия. КРАБ: Смерть как хочется услышать об этом — ведь я всегда считал, что теория чисел — Царица Чистой Математики, единственная ветвь математики, не имеющая НИКАКОГО практического приложения. ЧЕРЕПАХА: Вы не единственный, кто так думает; однако на деле почти невозможно предсказать, когда и каким образом какая-либо ветвь чистой математики — или даже какая-либо индивидуальная Теорема — повлияет на другие науки. Это происходит совершенно неожиданно, и данный случай — хороший тому пример. АХИЛЛ: Обоюдоострый результат г-жи Черепахи прорубил дверь в область акусто-поиска. МУРАВЬЕД: Что такое акусто-поиск?  Пьер де Ферма АХИЛЛ: Название говорит само за себя: это поиск и извлечение акустической информации из сложных источников. Например, типичная задача акусто-поиска — восстановить звук, произведенный упавшим в воду камнем, по форме расходящихся по воде кругов. КРАБ: Но это невозможно! АХИЛЛ: Почему же? Это весьма похоже на то, что делает наш мозг, когда он восстанавливает звук, произведенный голосовыми связками другого человека, по колебаниям, переданным барабанной перепонкой далее по лабиринту ушной раковины. КРАБ: Ясно. Но я все еще не вижу связи этого ни с теорией чисел, ни с моими новыми пластинками. АХИЛЛ: Видите ли, в математике акусто-поиска часто возникают вопросы, связанные с числом решений неких Диофантовых уравнений. А г-жа Ч годами занималась тем, что пыталась восстановить звуки игры Баха на клавесине (что происходило более двухсот лет тому назад), основываясь на расчетах движения всех молекул в атмосфере в настоящее время. МУРАВЬЕД: Но это же совершенно невозможно! Эти звуки утрачены навсегда, утеряны невозвратимо! АХИЛЛ: Так думают непосвященные — но г-жа Ч посвятила много лет этой проблеме и пришла к выводу, что все зависит от количества решений уравнения