|

||||

|

|

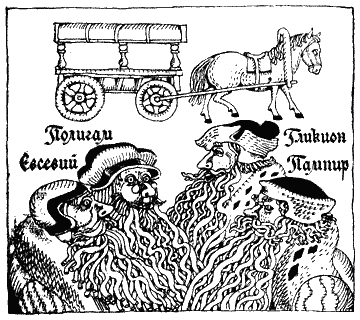

????????????, или ????? [223]  Евсевий. Пампир. Полигам. Гликион [224] [Возчики: Хуго и Хендрик] Евсевий. Пампир. Полигам. Гликион [224] [Возчики: Хуго и Хендрик]Евсевий. Это еще что за птички? Если ни душа, ни глаза меня не обманывают, — значит, это старинные мои собутыльники — Пампир, Полигам и Гликион. Ну да, они самые, сидят друг подле дружки! Пампир. Эй, что уставился стеклянными глазами, колдун, — смотри не сглазь! Ну, подойди поближе, Евсевий! Полигам. Здравствуй, ненаглядный мой Евсевий! Гликион. Прими наилучшие пожелания, достойнейший! Евсевий. Здравствуйте и вы, все разом, потому что всех вас люблю одинаково! Какой бог нас соединил или какой случай, еще более благосклонный, чем бог? Ведь мы не встречались ни все вместе, ни по отдельности, по-моему, уже добрых сорок лет. Сам Меркурий своим кадуцеем[225] не мог бы свести нас удачнее! Что вы здесь делаете? ?ампир. Сидим. Евсевий. Вижу. Но зачем? ?олигам. Дожидаемся повозки, чтобы ехать в Антверпен. Евсевий. На ярмарку? ?олигам. Конечно. Но скорее поглазеть, чем по делам. Впрочем, есть у каждого и свое дело. Евсевий. И я туда же. Но что вам помехою, почему не едете? Полигам. С возчиками никак не сговоримся. Евсевий. Да, у этих людей нрав нелегкий. А хотите, проведем их? Полигам. Конечно, если возможно. Евсевий. Прикинемся, будто сейчас все уйдем пешком. Полигам. Скорее они поверят, что раки полетят, чем нам, старикам, будто мы пустимся пешие в такой долгий путь. Гликион. Хотите послушать верное предложение? Полигам. Еще бы! Гликион. Сейчас они пьют, и чем дольше будут пить, тем больше риска, что где-нибудь по дороге вывалят нас в грязь. Полигам. Если желаешь нанять трезвого возчика, надо прийти чуть свет. Гликион. Чтобы поскорее добраться до Антверпена, сговорим-ка для нас четверых целую повозку. Расход, я думаю, не такой уже страшный. А что потеряем в деньгах, выгадаем в удобствах: будем сидеть свободнее и за общею беседою очень приятно скоротаем время. Полигам. Гликион правильно советует; добрый попутчик сокращает путь. Да и разговор пойдет откровеннее, почти по греческой пословице[226], с одною лишь разницей: говорить будем не с воза, а на возу. Гликион. Уговорился, садитесь. Ах, какая радость, какое удовольствие — после такой долгой разлуки снова довелось свидеться со старыми и самыми близкими когда-то приятелями! Евсевий. И мне чудится, будто я снова помолодел. Полигам. Сколько лет прошло, как мы вместе жили в Париже? Евсевий. Если я не сбился со счета, не меньше сорока двух. ?ампир. Тогда мы все выглядели ровесниками. Евсевий. Да мы примерно и были в одних годах, а если и была разница, то самая незначительная. ?ампир. А теперь какое различие! Гликион совсем не состарился, зато Полигама можно принять за его дедушку! Евсевий. Да, так оно и есть. В чем же дело? ?ампир. В чем дело? Либо один остановил колесницу и стоял на месте, либо другой вырвался далеко вперед. Евсевий. Ну нет, — как бы люди ни медлили, годы бегут без остановки. Полигам. Скажи по совести, Гликион, сколько лет у тебя за плечами? Гликион. Больше, чем дукатов в кошельке. Полигам. Сколько все-таки? Гликион. Шестьдесят шесть. Евсевий. Поистине ??????? ?????[227], как говорится! Полигам. Но какими же средствами ты задержал старость? Ни седины нет, ни морщин, глаза блестят, все зубы целы, лицо свежее, тело как налитое! Гликион. Я открою свои средства, но при одном условии — чтобы и ты открыл свои, которыми пришпорил старость. Полигам. Хорошо, согласен. Итак, из Парижа ты куда направился? Гликион. Прямо на родину. С год побездельничал, а после задумался, какой образ жизни для себя избрать. От этого выбора, я уверен, зависит очень многое. И вот я приглядывался, что приносит людям удачу, а что нет. Полигам. Сколько в тебе разума оказалось — прямо удивительно! Ведь в Париже не было никого ветренее тебя. Гликион. Тогда возраст позволял. И вдобавок, мой дорогой, не без чужой помощи принялся я дома за дела. Полигам. То-то я подивился. Гликион. Прежде чем к чему бы то ни было приступить, я советовался с одним из наших горожан, человеком пожилым и многоопытным, безупречно честным, по единодушному свидетельству всего города, а по моему мнению — и на редкость счастливым. Полигам. Умница! Гликион. По его совету я женился. Полигам. Взял с хорошим приданым? Гликион. Нет, не очень богатую и в точности по пословице — ??? ???'???????[228]: я тоже был небогат. Все вышло как раз так, как мне хотелось. Полигам. Сколько лет тебе было? Гликион. Около двадцати двух. Полигам. Счастливец! Гликион. Не думай, однако ж, будто я целиком в долгу у счастливого случая. Полигам. То есть как? Гликион. Сейчас объясню. Другие, кого полюбят, ту и выберут, а я сперва выбрал по здравому размышлению, а потом уж полюбил, да и женился не ради удовольствия, а ради потомства. Жили мы с нею душа в душу, но прожили лет восемь, не больше. Полигам. И ты остался бобылем? Гликион. Какой там — с четверкою ребятишек: двое сыновей и две дочери. Полигам. Исполняешь ли какую-нибудь должность или в общих делах не участвуешь? Гликион. Общественная должность у меня есть. Могла быть и поважнее, но я выбрал такую, чтобы придавала мне весу лишь настолько, насколько необходимо, зато и хлопот бы доставляла как можно меньше. Таким образом, никто не может меня упрекнуть, что я живу только для себя; а случается, что и помощь могу оказать друзьям. Этим я довольствуюсь и ничего большего никогда не искал. А должность свою всегда исправлял так, чтобы прибавить ей весу и значения. На мой взгляд, это куда пристойнее, чем придавать себе весу за счет высокой должности. Евсевий. Совершенно справедливо! Гликион. Так я и состарился среди своих земляков, окруженный общею любовью. ?всевий. Это до крайности трудно, если только не попусту сказано: «У кого нет врагов, у того и друга быть не может». И еще: «Зависть — всегдашняя спутница удачи». Гликион. Зависть обычно сопутствует крупной удаче, умеренность всегда в безопасности. И потом я постоянно заботился, чтобы моя выгода не была следствием чужой невыгоды. Я всегда ценил то, что греки называют ????????[229]. Никогда не вмешивался ни в какие хлопоты, но особенно сторонился таких, которые нельзя было принять на себя без обиды для многих. И если нужно помочь другу, я помогаю так, чтобы никто по этой причине не сделался моим недругом. А если возникнет вражда, я либо утишаю ее извинениями, либо гашу услугами, либо делаю вид, что ничего не замечаю, и жду, пока она сама захиреет. От спора всегда уклоняюсь: если случается спор, предпочитаю жертвовать имуществом, но не дружбою. И вообще играю роль некоего Митиона-Миролюбца[230]: никого не браню, всем улыбаюсь, всех ласково приветствую, ничьим намерениям не противоречу, ничьих правил или поступков не осуждаю, ни перед кем не чванюсь, согласен, что каждому всего краше свое. Что хочу сохранить в молчании, того не доверяю никому. В чужие тайны проникнуть не стараюсь, а если что узнаю случайно, никогда не выболтаю. Об отсутствующих либо молчу, либо говорю дружелюбно и вежливо: большая часть раздоров между людьми рождается от невоздержности на язык. Чужих ссор не возбуждаю и не раздуваю, но, если только открывается случай, мирю врагов или хотя бы смягчаю их вражду. Такими приемами я до сих пор избегал ненависти сограждан и поддерживал их благоволение. ?ампир. А без жены не тяжко? Гликион. За всю жизнь не было у меня потери горше, чем смерть супруги. Я бы так хотел, чтобы мы состарились вместе и вместе радовались, глядя на наших детей. Но раз вышние боги определили по-иному, я решил, что так оно лучше для нас обоих; незачем, рассудил я, терзать себя пустою печалью, тем более что усопшей от этого пользы никакой. Полигам. И никогда не приступало желание попытать счастья еще раз, тем более что первый брак был такой счастливый? Гликион. Приступало, но ради детей я женился и не женился тоже ради них. Полигам. Но ведь это жалости достойно — лежать в постели одному все ночи подряд! Гликион. При желании ничто не трудно. А потом сочти, сколько выгод в одиночестве. Есть люди, которые во всем отыскивают одни неудобства, таков, по-видимому, был и Кратет, которому приписывается эпиграмма[231], исчисляющая житейские бедствия; не мудрено, это этим людям по сердцу его слова: «Самое лучшее — не родиться вовсе». Мне ближе и милее Метродор, выискивающий повсюду, что есть хорошего: так жизнь слаще. Вот и я тоже так настроил душу, чтобы ничего слишком не домогаться, ни к чему не питать слишком горячей неприязни. Тогда если что случается доброго, я не зазнаюсь и не чванюсь, а если что ускользнет из рук, не очень страдаю. ?ампир. Да ты истинный философ, почище самого Фалеса, ежели на это способен! Гликион. Если душа омрачится неприятным чувством, а это в жизни смертных бывает очень нередко, я решительно гоню его прочь, будь то гнев или незаслуженная обида. Полигам. Но есть такие обиды, которые и самого кроткого приведут в негодование; частый тому пример — грубость слуг. Гликион. Я ничему не позволяю засесть в душе надолго. Если можно исправить дело, исправляю, а если нет, говорю себе: «Что мне за польза хмуриться и злиться — ведь от этого к лучшему ничего не переменится». Иначе говоря, я позволяю разуму быстро добиться от меня того признания, которого спустя немного все равно добьется время. Право, нет такого огорчения, которому я позволил бы лечь со мною в постель. Евсевий. Ничего удивительного, что ты не стареешь, храня такое расположение духа. Гликион. И еще признаюсь (чтобы не утаить от друзей ничего): я всегда особенно остерегался любого бесчестного поступка, который мог бы опозорить меня или моих детей. Нет ничего беспокойнее нечистой совести. Если чувствую за собой какую-нибудь вину, не лягу спать, пока не примирюсь с богом. Источник подлинной безмятежности, или, если выразиться по-гречески, ???????? — это согласие с богом. Тем, кто ведет такую жизнь, и люди бессильны повредить всерьез. Евсевий. А страх смерти никогда не мучит? Гликион. Не в большей степени, чем заботит день рождения. Я знаю, что смерти не миновать. Страх перед нею может, пожалуй, отнять несколько дней жизни, но прибавить, во всяком случае, ничего не может. Пусть уж об этом тревожатся боги; а я тревожусь лишь об одном — чтобы жить достойно и приятно. Ибо лишь тогда жизнь приятна, когда она достойна. ?ампир. Но я бы состарился от скуки, если бы пробел столько лет в одном городе безвыездно, доведись мне жить хотя бы и в Риме! Гликион. Конечно, перемена мест — немалое удовольствие, однако же дальние путешествия не только прибавляют знаний, но и чреваты бесчисленными опасностями. Мне представляется более надежным объезжать мир по карте, и думается, что из сочинений историков я узнал и увидел даже и побольше, чем если б, следуя примеру Улисса, целых двадцать лет носился по всем морям и землям. Есть у меня именьице, не дальше чем в двух милях от города. Там время от времени из горожанина я становлюсь мужиком и, отдохнувши, возвращаюсь в город незнакомцем, чужеземцем — принимаю приветствия и отвечаю на них так, словно приплыл домой с недавно открытых островов. Евсевий. А лекарствами здоровье не укрепляешь? Гликион. С врачами знакомство не вожу. Никогда не отворял себе кровь, не глотал пилюль, не пил отваров. Если вдруг почувствую слабость, гоню ее прочь умеренностью в пище или деревенским воздухом. Евсевий. А ученые занятия совсем забросил? Гликион. Нет, ведь это первая услада в жизни. Но я именно услаждаю, а не изнуряю себя занятиями. Впрочем, для удовольствия ли я занимаюсь или для житейской пользы, главное — что не напоказ. После еды либо сам читаю, либо слушаю чтеца и никогда не провожу за книгами больше часа; потом поднимаюсь, беру лютню и, медленно прогуливаясь по комнате, напеваю или повторяю про себя то, что прочел, а если рядом случится гость, пересказываю ему; потом возвращаюсь к книге. Евсевий. Скажи мне по чести, неужели ты не ощущаешь ни одной из тягот старости, которым, как говорится, числа нет? Гликион. Сон стал похуже, память не такая цепкая, если нарочно не напрягать. Ну, вот я и сдержал слово — открыл вам все магические средства, которыми поддерживаю свою молодость. Теперь пусть Полигам так же откровенно поведает, откуда к нему такая ранняя старость. Полигам. От верных друзей ничего не скрою. Евсевий. К тому же дальше наших ушей твой рассказ не уйдет. Полигам. Как мало отвращения к Эпикуру испытывали мы в Париже, вы знаете сами. Евсевий. Да, помним, конечно. Но мы полагали, что эти замашки ты оставил в Париже вместе с юностью. Полигам. Из многих девчонок, которых я там любил, одну я увез с собою домой. Она была беременна. Евсевий. И привез в отцовский дом? Полигам. Прямехонько! Но солгал, будто это супруга кого-то из моих друзей и он вскоре за нею приедет. Евсевий. И отец поверил? Полигам. Четырех дней не прошло, как он уже все пронюхал. Пошли жестокие ссоры. Но и тем временем я не переставал таскаться по пирушкам, играть в кости и вообще не потерял вкуса к низменным забавам. Что много говорить? Отец бранился, не умолкая, кричал, что не желает кормить этаких курочек-француженок в своем доме, и все угрожал родительским проклятием, — тогда я ушел в изгнание: вместе с курочкою переселился петушок в другой город. А она мне родила нескольких цыплят. ?ампир. А деньги откуда брались? Полигам. Кое-что потихоньку давала мать, а кроме того, долгов наделал уйму. Евсевий. И еще находились такие дураки, чтобы ссужать тебе в долг? Полигам. Есть люди, которые никому не ссужают с большей охотою. ?ампир. И что же в конце концов? Полигам. В конце концов, когда отец уже не на шутку готов был меня проклясть, вмешались друзья и примирили воюющих на тех условиях, чтобы я взял в жены девушку из нашего города, а с француженкою развелся. Евсевий. А он а была тебе женой? Полигам. Уговаривались мы с нею на будущее, но в одну постель легли не откладывая. Евсевий. Как же удалось с нею развестись? Полигам. После я узнал, что у моей француженки есть муж-француз, от которого она сбежала. Евсевий. Значит, теперь ты женат? Полигам. Женат. В восьмой раз. Евсевий. В восьмой? Да, вещее дали тебе имя, Полигам-Многоженец. Верно, все жены умирали бездетными. Полигам. Наоборот, не было ни одной, чтобы не оставила щенят в моем дому. Евсевий. По мне — так лучше восемь несушек, чтобы клали яйца в моем дому. И не надоела тебе полигамия? Полигам. До того надоеда, что умри нынче эта восьмая, я б послезавтра взял девятую. Нет, мне только одно досадно, — что нельзя иметь по две или по три жены разом, а у петуха вон сколько кур под началом — и пожалуйста. Евсевий. Теперь я не удивляюсь, петух, что ты такой тощий и такой старый. Ничто так не подгоняет старость, как разнузданное пьянство, неумеренность в любовных удовольствиях и ненасытная похоть. Кто же, однако, кормит твою семью? Полигам. После смерти родителей осталось скромное состояние, и сам работаю не покладая рук. Евсевий. С науками, стало быть, распрощался бесповоротно? Полигам. Да, как говорится, с коня пересел на осла, семь свободных искусств променял на одно ремесло. Евсевий. Бедный, столько раз ты вдовел, столько раз носил траур! ?олигам. Никогда я не вдовел дольше десяти дней, и всегда новая супруга освобождала меня от старого траура. Вот вам, честно и откровенно, итог моей жизни. Теперь хорошо бы, если бы и Пампир рассказал нам свою историю. Ему преклонный возраст, как видно, не в обузу, а ведь, если не ошибаюсь, он на два или три года старше моего. Пампир. Конечно, расскажу, раз нечем заполнить досуг, кроме как этаким вздором. Евсевий. Что ты! Нам будет приятно тебя послушать. Пампир. Едва я вернулся домой, тут же старик-отец принялся требовать, чтобы я приискал себе какое-нибудь доходное занятие, и после долгих обсуждений я выбрал торговлю. Полигам. Странно, что такой образ жизни привлек тебя больше всякого другого. Пампир. От природы я был жаден до новых впечатлений, хотел увидеть чужие земли и города, узнать чужие языки и нравы, а наилучшие возможности для этого давала, как мне казалось, торговля. К тому ж из обилия новых сведений рождается опытность, благоразумие. Полигам. Но горестное благоразумие: ведь за него большею частью надо платить слишком дорого. Пампир. Не спорю. Итак, отец отсчитал мне изрядную сумму, чтобы, с изволения Геркулеса и с милостивой поддержкою Меркурия, я приступил к делу. Одновременно стали мне сватать невесту с громадным приданым и такую красавицу, что она и бесприданницею могла бы выйти за кого угодно. Евсевий. И успешно ты торговал? Пампир. Так успешно, что не довез до дому ни барыша, ни отцовской ссуды. Евсевий. В кораблекрушение, верно, попал. Пампир. Да, в кораблекрушение. Наскочили на утес, губительнее всякой Малеи[232]. Евсевий. В каком море этот утес и как он зовется? Пампир. Море назвать тебе не могу, а утес, печально прославленный гибелью многих и многих, зовется по-латыни «Кости». Как вы именуете его по-гречески, не знаю. Евсевий. Ах ты глупец! Пампир. Но еще глупее мой родитель, который доверил столько денег мальчишке. Гликион. Что же ты сделал потом? Пампир. Делать уже было нечего, и я стал подумывать, не удавиться ли мне. Гликион. Неужели отец был совершенно неумолим? Ведь деньги можно и снова нажить, а первая провинность всегда и повсюду прощается. Пампир. Ты, вероятно, прав, но тем временем я, несчастный, лишился невесты. Родители девушки, как узнали, с чего я начал, тут же расторгли помолвку. Я был влюблен без памяти. Гликион. Жаль мне тебя. И что ты решил? Пампир. Что остается решать, когда все пропало? Отец меня проклял, деньги погибли, отовсюду я только и слышал: «Кутила! Мот! Расточитель!» Коротко говоря, я всерьез раздумывал, удавиться мне или уйти в монастырь. Евсевий. Жестокое решение. Но я вижу, что ты выбрал смерть помягче. Пампир. Наоборот, я выбрал то, что мне казалось тогда самым жестоким: до такой степени я себя ненавидел. Гликион. А ведь очень многие уходят в монастырь, чтобы жить сладко и беззаботно. Пампир. Наскреб я денег на дорогу и тайно бежал подальше от отечества. Гликион. Куда именно? Пампир. В Ирландию. Там я сделался каноником, из числа тех, что снаружи льняные, внутри шерстяные. [233] Гликион, Значит, там и зимовал, спрятавшись от холода в шерсти? Пампир. Нет, побыл с ними два месяца и уплыл в Шотландию. Гликион. Что тебе у них не понравилось? Пампир. Только одно: устав, на мой взгляд, был слишком мягок — не по заслугам тому, кому надо бы удавиться, и не один раз. Евсевий. Что ты назначил себе в Шотландии? Пампир. Из льняного обернулся кожаным — у картезианцев[234]. Евсевий. Эти люди полностью умели для мира. Пампир. Да, так мне представлялось, когда я слышал их песнопения. Гликион. Как? Они и после смерти поют? Сколько месяцев ты провел у этих шотландцев? Пампир. Без малого шесть. Гликион. Каково постоянство! Евсевий. Что тебе там пришлось не по нраву? ?ампир. Их жизнь показалась мне слишком вялой и медлительной. Вдобавок, я повстречал многих, пошатнувшихся в уме, — от одиночества, я полагаю. А я и сам не слишком-то был тверд в уме и опасался, как бы совсем не спятить. Полигам. И куда ты улетел? Пампир. Во Францию. Там я нашел монахов, черных с головы до пят, — из ордена святого Бенедикта[235]. Цветом платья они свидетельствовали, что погружены в траур в этом мире. Среди них были и такие, что вместо верхнего платья надевали рубаху из козьей шерсти, редкую, вроде сети. Гликион. Тяжкое истязание плоти! Пампир. У них я оставался одиннадцать месяцев. Евсевий. А что помешало остаться навсегда? Пампир. Я нашел у них больше пустых церемоний, чем истинного благочестия. Кроме того, я слыхал, что есть другие, которые живут намного более свято; их вернул к строгим правилам Бернард[236], темное платье они переменили на белое. Там я провел десять месяцев. Евсевий. И что не понравилось? Пампир. Ничего в особенности; они оказались добрыми товарищами. Но не давала покоя греческая пословица: ??? ??? ??????? ? ??????, ? ?? ??????[237].И я решил либо вообще не быть монахом, либо стать образцовым монахом. Знал я, что существуют некие бригиттинцы[238], люди словно с небес спустившиеся, к ним я и направился. Евсевий. И сколько месяцев пробыл? Пампир. Два дня, да и то неполных. Гликион. Так полюбился тебе их образ жизни? ? ампир. Они принимают только тех, кто сразу связывает себя обетом. А я еще не настолько лишился рассудка, чтобы покорно надеть узду, которую после никогда уже не сбросишь. И всякий раз, как я слышал пение монахинь, сердце терзала память о потерянной невесте. Гликион. А потом что? Пампир. Душа алкала чистоты и нигде не могла насытиться. Странствуя, набрел я как-то на крестоносную братию. Знамение креста очень меня привлекало, но пестрота затрудняла выбор: на одних был белый крест, на других зеленый, на третьих разноцветный; у одних простой, у других двойной, у иных даже четверной и всевозможных иных очертаний. Чтобы ничего не пропустить, я перепробовал почти все. Но на деле убедился, что носить крест на плаще или на рубахе — это одно, а в сердце — совсем-совсем другое. Наконец, истомившись в поисках, я рассудил так: чтобы ухватить всю святость разом, подамся-ка я в Святую землю и вернусь домой, сгибаясь под грузом святости. Полигам. И отправился в Святую землю? Пампир. Конечно! Полигам. А деньги на дорогу откуда? Пампир. Удивительно, что тебе только сейчас пришло в голову спросить про деньги, а не гораздо раньше. Но ведь ты знаешь пословицу: ?? ?????? ???? ?? ??????[239]. Гликион. Что же это за искусство или ремесло, которое ты с собою носил? Пампир. Хиромантия. Гликион. Где ты ее изучил? Пампир. Что тебе за разница! Гликион. А кто был твоим наставником? ? ампир. Тот, кто всему научит, — пустой желудок. Я открывал прошедшее, будущее и настоящее. Гликион. И действительно знал? Пампир. Ничего подобного! Но угадывал смело и, вдобавок, ничем не рискуя, потому что плату брал вперед. ?олигам. И этакое смехотворное ремесло могло тебя прокормить? ?ампир. Могло, и даже не одного, а с двумя слугами. Так много повсюду дураков и дур. Но на пути в Иерусалим я пристроился к свите одного богатого вельможи; ему было уже семьдесят лет, и он вбил себе в голову, что не сможет умереть спокойно, если не посетит наперед Иерусалим. Евсевий. А дома оставил жену? ?ампир. И шестерых детей. Евсевий. Ох, нечестивое благочестие! Но ты и вправду возвратился святым? ?ампир. Сказать тебе правду? Еще хуже, чем уехал. Евсевий. Стало быть, сколько я понимаю, любовь к святости улетучилась? ?ампир. Наоборот, разгорелась еще жарче. Я вернулся в Италию и поступил в военную службу. Евсевий. Вот как ты охотился за благочестием — на войне? Но что может быть преступнее войны? ?ампир. Тогда шла святая борьба. ?всевий. С турками, наверно? ?ампир. Нет, еще более святая, как нам внушали. Евсевий. Какая же? ?ампир. Юлий Второй бился с французами[240]. Кроме того, военная служба соблазняла меня возможностью многое узнать. Евсевий. Многое, но дурное. ?ампир. Это я понял впоследствии. И вдобавок — военная жизнь суровее монастырской. Евсевий. Ну, а затем что? ?ампир. Я уже начинал колебаться: то ли снова вернуться к торговле, то ли продолжать погоню за неуловимою святостью. И вдруг я подумал: а нельзя ли их соединить? Евсевий. Как? Чтобы быть и купцом и монахом одновременно? ?ампир. Вот именно. Нет ничего благочестивее нищенствующих орденов и, вместе с тем, ничего более сходного с торговою братией. Они скитаются по всем морям и землям, многое видят и слышат, вхожи во все дома — и к простолюдинам, и к знати, и к царям. Евсевий. Да, но они не торгуют. ?ампир. Нередко еще и поудачливее нашего. Евсевий. И какой орден ты выбрал? ?ампир. Все перебрал. Евсевий. И ни один не понравился? ?ампир. Наоборот, все очень понравились, да только нельзя было сразу пуститься в торговлю. Я нисколько не сомневался, что очень долго придется драть глотку в хоре, прежде чем мне доверят настоящее дело. Тогда я стал думать, как бы поймать на крючок должность аббата. Но, во-первых, Делия благосклонна не ко всем, а во-вторых, такая ловля часто затягивается надолго. И вот, растратив таким образом восемь лет, я вдруг получаю весть о смерти отца и еду домой. По совету матери я женился и опять принялся за торговлю. Гликион. Объясни мне, пожалуйста: ты столько раз менял платье и словно бы превращался в новое, иное, чем раньше, существо, — как же тебе удалось сохранить собственное лицо? ?ампир. В точности так же, как актерам, которые за одно представление нередко меняют по нескольку масок. Евсевий. Нет такого образа жизни, которого бы ты не испытал, — так скажи честно, какой из них, по-твоему, всего лучше? ?ампир. Не всякому годится всё подряд. Что до меня, то нынешняя моя жизнь для меня самая лучшая. Евсевий. Но торговля сопряжена со многими неудобствами. ?ампир. Это так. Но ведь ни один образ жизни не свободен от неудобств. Я стараюсь украсить ту Спарту, которая выпала мне на долю… Теперь остался Евсевий. Он, конечно, не сочтет за труд показать друзьям какую-нибудь сцену из своей жизни. Евсевий. Хотя бы и всю комедию, ежели угодно. Действий в ней не много. Гликион. Нам будет очень приятно. Евсевий. Возвратившись к себе в город, я год раздумывал, какой образ жизни хотелось бы мне избрать, и вместе с тем изучал себя самого — к какой жизни я склонен или пригоден. Тем временем предложили мне бенефиций (так это у них зовется)[241], и довольно доходный; я его принял. Гликион. Эта жизнь у большинства людей пользуется недоброй славой. Евсевий. А по-моему, если судить здраво, она вполне привлекательна и даже завидна. Как вы полагаете — разве это не удача, и к тому же большая, если, точно с небес, на тебя сыплется столько благ и преимуществ — высокое положение, красивый и хорошо устроенный дом, изрядный годовой доход, почетный круг друзей, наконец, храм, в котором ты всегда волен молиться и служить богу? ?ампир. Мне в священниках отвратительны роскошь и постыдная привязанность к сожительницам. И еще то, что почти все они — враги наук. Евсевий. Я не на то смотрю, как поступают другие, а на то, как должно поступать мне. И присоединяюсь к лучшим, раз уже не могу исправить худших. Полигам. Так ты и прожил все эти годы? Евсевий. Да, не считая четырех лет, которые провел в Падуе. Полигам. Зачем? Евсевий. Полтора года посвятил занятиям медициной, остальное время — богословию. Полигам. Это еще к чему? Евсевий. Чтобы лучше управлять собственной душою и телом, а иногда и друзьям приносить помощь. Я ведь и проповедую иногда в меру своего ума. Вот как я живу, очень тихо и спокойно, довольствуясь единственным бенефицием, ничего сверх этого не ищу, а если бы и предложили, то отказался бы. Пампир. Если бы узнать, что поделывают остальные наши товарищи, с которыми мы были дружны в ту пору! Евсевий. О некоторых я кое-что мог бы рассказать. Но смотри-ка, мы уже подъезжаем к городу! Знаете что? Остановимся-ка все в одной гостинице и там, на досуге, поговорим всласть обо всех старых приятелях. Возчик Хуго. Эй, ты, кривой, где только такую пакость подобрал наместо поклажи? Возчик Хендрик. Нет, ты сперва скажи, куда везешь этот бардак, пропойца несчастный! Хуго. Надо было этих остылых старикашек вывалить где-нибудь в крапиву, чтобы разгорячились. Хендрик. Нет, уж ты сперва позаботься опрокинуть свою ораву в какую-нибудь топь поглубже — пусть остынут, а то слишком уж горячие. Хуго. Этого у меня в заводе нет, чтобы опрокидывать кладь. Хендрик. Нет? А почему ж я видел недавно, как ты вышвырнул шестерых картезианцев прямо в трясину, так что падали белыми, а поднялись черными? А ты еще хохотал, будто подвиг какой совершил. Хуго. И поделом: они всё храпели и чуть было не раздавили мою повозку — такие, право, тяжелые. Хендрик. А мои старики чудо как облегчают повозку — всю дорогу болтали без умолку. Никогда лучше не встречал! Хуго. Но ведь ты обыкновенно этаких седоков не жалуешь. Хендрик. Да, но это хорошие старикашки. Хуго. С чего ты это берешь? Хендрик. А с того, что они три раза подносили мне пива, да какого забористого! Хуго. Ха-ха-ха! Ну, тогда так — тебе они хороши. |

|

||