|

||||

|

|

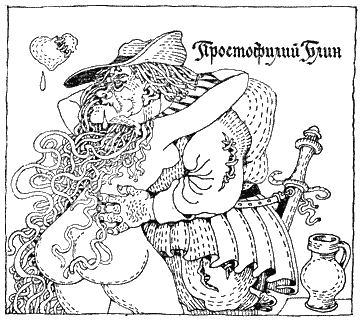

?????? ?????[505], или неравный брак  Петроний. Габриэль Петроний. ГабриэльПетроний. Откуда это наш Габриэль такой мрачный? Не из пещеры ли Трофония? Габриэль. Нет. Со свадьбы. Петроний. Никогда не видывал лица, которое было бы так непохоже на свадебное! Кто побывает на свадьбе, после целых шесть дней выглядит приятнее и веселее обычного, а старики — так даже молодеют лет на десять! Что же это за свадьба такая? Наверное — Смерти с Марсом? Габриэль. Нет, родовитого юноши с девушкою шестнадцати лет, безупречной внешности, нрава и состояния. Коротко говоря — хоть и самому Юпитеру под пару! Петроний. Как? Такая юная девушка — такому старикашке? Габриэль. Цари не старятся. Петроний. Откуда ж в этом случае твоя печаль? Может, завидуешь жениху, который перехватил у тебя желанную добычу? Габриэль. О, нисколько! Петроний. Или случилось что-либо вроде того, что в стародавние времена на пиру у лапифов[506]? Габриэль. Нет, ничего похожего. Петроний. Или влаги Вакха недостало[507]? Габриэль. Наоборот, еще осталось. Петроний. Флейтистов не было? Габриэль. И скрипачи, и арфисты, и флейтисты, и волынщики — все были. Петроний. Ну, так что же? Гименей не явился? Габриэль. Хоть и усердно его призывали, а попусту. Петроний. И Хариты не пришли? Габриэль. Нет. Ни дружка-Юнона, ни золотая Венера, ни Юпитер Брачный — никто! Петроний. Зловещая, как тебя послушаешь, была свадьба и ?????[508], а лучше сказать — ?????? ?????. Габриэль. Ты бы и больше этого сказал, если бы видел все своими глазами. Петроний. Значит, и не плясали на свадьбе? Габриэль. Какой там! Хромали, а не плясали! Петроний. И ни один благосклонный бог не оживлял застолья? Габриэль. Никого из бессмертных не было, кроме одной богини, которая по-гречески зовется Псора[509]. Петроний. Ты описываешь мне чесоточную свадьбу. Габриэль. Если б только чесоточную… Изъязвленную и гнойную! Петроний. Но что такое, Габриэль? Упоминание насчет чесотки даже слезы у тебя вызвало! Габриэль. Само дело, Петроний, такое, что даже из камня выжало бы слезы. Петроний. Пожалуй, если бы камень видел. Но, прошу тебя, расскажи, что приключилось. Не скрывай, не томи меня дольше. Габриэль. Ты знаешь Лампридия Евбула? Петроний. Лучше и богаче нет человека в нашем городе. Габриэль. А его дочь Ифигению[510]? Петроний. Украшение нашего века. Габриэль. Верно. А знаешь, за кого она вышла? Петроний. Если скажешь, буду знать. Габриэль. За Простофилия Блина. Петроний. За этого Фрасона, который убивает всех подряд — в хвастливых своих баснях, разумеется? Габриэль. За него самого. Петроний. Но ведь он уже давно известен в нашем городе преимущественно двумя достоинствами — враньем и паршою, которая твердого названия еще не имеет и потому весьма многоименна[511]. Габриэль. Гордая парша и грозная; если дойдет до схватки, она не уступит ни проказе, ни слоновой болезни, ни лишаю, ни стригущему лишаю, ни волчанке. Петроний. Так утверждает племя врачей. Габриэль. Что же теперь, Петроний? Опишу девушку. Ты, правда, и сам ее себе представляешь, но убор придал столько прелести природной ее красоте! Милый мой Петроний, ты бы сказал, что перед тобою богиня! Ей было к лицу всё! Но вот появляется распрекрасный жених — безносый, одну ногу волочит (но совсем не так ловко, как швейцарцы[512]), руки в струпьях, дыхание зловонное, глаза мутные, на голове повязка, гной сочится и из ноздрей, и из ушей. У других пальцы в перстнях, у него даже на бедрах кольца. Петроний. Что за беда стряслась с родителями, которые отдали такую дочь такому выродку? Габриэль. Не знаю. Но многим кажется, что они рехнулись. Петроний. Может быть, он очень богат. Габриэль. Очень. Но одними долгами. Петроний. Если бы девушка отравила ядом обоих дедов и обеих бабок, молено ль было придумать ей наказание тяжелее? Габриэль. Если бы помочилась на прах родителей, достаточной карою было бы дать хоть один поцелуй такому чудовищу. Петроний. Согласен. Габриэль. Честное слово, мне это представляется более жестоким, чем если бы ее нагою бросили медведям, или львам, или крокодилам: либо дикие звери пощадили бы замечательную красу, либо смерть мигом прекратила бы все муки. Петроний. Ты совершенно прав. Мне этот поступок представляется достойным Мезентия, который, как говорит Марон[513], …мертвых тела с живыми связывал, руки Вместе с руками, уста — с устами… Но и Мезентий, если не ошибаюсь, не был так свиреп, чтобы привязать к трупу такую прелестную девушку. Да и лучше быть привязанным к любому трупу, чем к такому гнусному, как этот. Ведь самое его дыхание — яд, его речи — чума, его прикосновение — смерть. Габриэль. Ты только подумай, Петроний, сколько наслаждения будет в этих ласках, этих объятиях, этих ночных играх и забавах! Петроний. Я часто слышал, как богословы рассуждают о неравном браке. Этот брак с полным правом можно назвать неравным, — все равно что драгоценный камень оправили бы в свинец. Но что меня изумляет, так это отвага юной девицы. Обыкновенно девушки чуть не в обморок падают, завидев призрак или выходца с того света, а она отважится обнять ночью этакий труп? Габриэль. Ей оправданием служит воля родителей, бесстыдство друзей, простодушие нелепого возраста. Я же не могу надивиться безумию отца с матерью. Кто пожелает выдать дочь, хотя бы и самой несчастливой наружности, за прокаженного? Петроний. Никто, по-моему, если он сохраняет хоть крупицу здравого смысла. У меня если б дочь была и кривая, и хромая, и уродливая, как гомеровский Ферсит, да еще бесприданница вдобавок, я бы и тогда отказался от подобного зятя. Габриэль. Но эта язва и мерзее и опаснее всякой проказы! Она и расползается быстрее, и нападает все вновь и вновь, и часто убивает; а проказа иной раз не препятствует человеку дожить и до глубокой старости. Петроний. Может быть, родители не знали о болезни жениха? Габриэль. Знали прекрасно. Петроний. Если они так ненавидели свою дочь, зашили б ее лучше в мешок и бросили в Шельду[514]! Габриэль. Конечно, это было бы меньшим безумием. Петроний. Может, он каким-нибудь дарованием их пленил? Отличается в каком-нибудь искусстве? Габриэль. Во многих: неутомимый игрок, непобедимый пьяница, наглый развратник, величайший мастер лгать и молоть вздор, грабитель не из ленивых, мот замечательный, гуляка отчаянный. К чему много слов? Школа учит лишь семи благородным искусствам, у него наготове более десятка неблагородных. Петроний. Но должно же быть хоть что-то, чем он приобрел расположение родителей! Габриэль. Ничего, кроме хвастливого имени рыцаря-конника. Петроний. Какой там конник, когда он из-за своей парши едва ли и в седло-то способен сесть! Хотя, наверно, у него владенья изрядные? Габриэль. Были кой-какие, но после всех сумасбродных выходок не осталось ничего, кроме одной башни, откуда он обычно выезжает в разбойничьи набеги, да и та в таком прекрасном виде, что ты и свиней не стал бы держать. Однако ж на языке у него постоянно лишь замки, да лены[515], да прочие звонкие слова; и герб свой поприколачивал где только возможно. Петроний. Что у него в гербе? Габриэль. Три золотые слона на пурпурном поле. Петроний. Выходит, что слону — слоновая болезнь. Но кровожадный, надо полагать, человек. Габриэль. Не так до крови жадный, как до вина. Красное вино прямо обожает. Петроний. Значит, хобот ему нужен для питья. Габриэль. Очень нужен. Петроний. Ну, что ж, герб свидетельствует, что его хозяин — большой дурень, бездельник и винохлеб. Пурпур — цвет не крови, но вина, а золотой слон обозначает: «Сколько бы золота у меня ни появилось, все пропью!» Габриэль. Так оно и есть. Петроний. Принесет ли он хоть что-нибудь своей невесте, этот Фрасон, хоть какую-нибудь выгоду? Габриэль. Выгоду? Самую обильную… Петроний. Мот — обильную выгоду? Габриэль. Дай мне договорить. Самую обильную и самую худшую паршу. Петроний. Провалиться мне на этом месте, если бы я охотнее не выдал свою дочь за коня, чем за такого конника! Габриэль. А я — так хотя бы и за монаха! Потому что не за человека вышла она замуж, но за труп человека. Если бы ты видел это зрелище, скажи, смог бы ты удержаться от слез? Петроний. Каким образом, когда я и теперь-то едва не плачу? Неужели родители были настолько глухи к естественному чувству любви, чтобы единственную дочь, девушку такой красоты, такого дарования, такого нрава, отдать в рабство такому чудовищу ради поддельного герба?! Габриэль. И такой посушок, свирепей и нечестивей которого и представить себе нельзя, для важных господ не более чем забава, хотя те, кто рожден править государством, должны обладать здоровьем самым крепким. Состояние тела воздействует и на силу духа; а эта болезнь пожирает мозг человека до конца. Вот и получается, что во главе государства становятся люди, недужные и духом и телом. Петроний. Не только сильным умом и цветущим здоровьем должны обладать люди, стоящие у кормила правления, — они должны и внешне отличаться благообразием. Хотя главное достоинство государей — это мудрость и бескорыстие, далеко не безразлично, какова внешность того, кто повелевает другими. Если он жесток, телесное безобразие много способствует ненависти, если добр и честен,

Габриэль. Верно. Петроний. Разве не оплакивают несчастья тех женщин, чьи супруги после свадьбы заболевают проказою или падучей? Габриэль. И с полным основанием. Петроний. Что ж это за сумасшествие — самим отдать дочь более чем прокаженному! Габриэль. Более чем сумасшествие. Если вельможа желает вырастить щенков, спрашивается, подпустит ли он к суке хороших кровей паршивого и безродного пса? Петроний. Напротив, примет все меры, чтобы и кобеля подобрать как можно благороднее, — иначе родятся ублюдки. Габриэль. А если бы начальник пожелал увеличить конницу, неужели подпустил бы к отличной кобыле больного и выродившегося жеребца? Петроний. Больного он не потерпел бы и в общей конюшне — чтобы болезнь не перекинулась на других лошадей. Габриэль. И в то же время они не считают важным, кого подпустить к дочери и от кого родятся дети, которым предстоит не только унаследовать все их состояние, но и управлять государством? Петроний. Даже мужик не всякого быка допустит к корове, не всякого жеребца случит с кобылою, не всякого хряка со свиньею: ведь иной бык предназначен для плуга, жеребец для телеги, а хряк для кухни. Габриэль. Взгляни, как превратны человеческие суждения! Если какой-нибудь плебей насильно поцелует патрицианскую девушку, считают, что это обида, за которую должно мстить войною. Петроний. Беспощадной войною. Габриэль. И сами, добровольно, все зная, все понимая, отдают самое дорогое, что у них есть, презренному выродку! Это преступление и частное, против собственной семьи, и общественное, против сограждан и всего государства. Петроний. Если жених, в остальном здоровый, чуть прихрамывает, как трудно ему найти невесту! И только этот порок не в счет при помолвке. Габриэль. Если кто отдал дочку в услужение францисканцу — какое возмущение, сколько слез о худо пристроенной девице! Но у нее здоровый и крепкий муж, хоть и под рясою, а та весь свой век проводит с полуживым трупом. Если девушка выходит за священника, шутят, что она окунулась в елей; но та узнает мази куда похуже елея[517]. Петроний. Враги так не поступают с пленницами, пираты — с девушками, которых находят на борту захваченного судна, а родители поступают так с единственною дочерью, и власти не назначат над ними опеки! Габриэль. Как поможет помешанному врач, когда он сам помешан? Петроний. И удивительно, что государи, чья обязанность — заботиться о подданных хотя бы телесно, то есть прежде всего — об их здоровье, здесь никаких средств не изобретают. Страшная зараза овладела большою частью мира, а они преспокойно храпят, будто это их не касается. Габриэль. О государях, Петроний, надо говорить с благоговением. Но придвинь-ка ухо, я шепну тебе три слова. Петроний. Какое несчастье! Хоть бы ты оказался лживым пророком! Габриэль. Сколько, по-твоему, разных болезней от отравленного тысячею разных способов вина? Петроний. Бесчисленное множество, если верить врачам. Габриэль. А городские власти что же — дремлют? Петроний. Нет, они глядят во все глаза, но только — когда взимают налоги. Габриэль. Та, что сознательно выходит за больного, может быть, и заслуживает своего несчастья, которое сама на себя навлекла; и будь я государем, я бы удалял из города обоих супругов. Но если женщина вышла за больного этою чумой, который, однако же, притворялся здоровым, я, вручи мне кто-нибудь папскую власть, расторгнул бы этот брак, хотя бы и тысяча договоров его скрепляла. Петроний. На каком основании? Брак, заключенный по всем правилам, человеком расторгнут быть не может. Габриэль. Какие же тут, по-твоему, правила, если брак заключен обманом? Брачный договор не имеет силы, когда девушка введена в заблуждение и выходит за раба, считая его свободным. В этом случае она выходит за раба самой скверной богини — Псоры, и тем печальнее это рабство, что Псора никого на волю не отпускает и, значит, горечь рабства не может быть смягчена ни малейшей надеждою на свободу. Петроний. Да, ты нашел основание. Габриэль. Вдобавок, брак возможен только между живыми. А тут жених — мертвый. Петроний. Вот и еще основание найдено. Но, я полагаю, ты разрешишь паршивым выходить за паршивых — по старинной пословице: ?????? ???? ??????[518]. Габриэль. Если бы мне было дозволено делать все, что на пользу государству, я разрешал бы им сочетаться браком, но чету сжигал бы. Петроний. Тогда ты был бы уже не государем, но Фаларидом[519]. Габриэль. Разве Фаларид представляется тебе врачом, который отсекает несколько пальцев или прижигает один из членов, чтобы не погибло все тело? Мне это представляется не жестокостью, но милосердием. Если бы так поступали, когда зло только зарождалось! Тогда, ценою смерти немногих, можно было охранить здоровье целого города. Подобный пример мы встречаем во французской истории. Петроний. Но меньшею жестокостью было бы их оскопить и изгнать. Габриэль. А с женщинами что бы ты стал делать? Петроний. Навесил бы замок. Габриэль. Так мы достигнем лишь того, что дурные вороны не будут класть дурных яиц; и я соглашусь с тобою, что это менее жестоко, если и ты признаешь, что более опасно. Ведь похоть испытывают и скопцы, а болезнь распространяется не одним только способом, но ползет дальше и через поцелуй, и через разговор, и через прикосновение, и через распитую вместе бутылку. А с этою болезнью сопряжено какое-то роковое зложелательство и злорадство, так что всякий, кто ею страдает, рад заразить как можно больше людей, даже без всякой для себя корысти. Они могут бежать из своего изгнания, могут обмануть, пользуясь ночною тьмой или неведением; от мертвых же никакой опасности нет. Петроний. Да, согласен, это надежнее; но отвечает ли это христианской кротости, я не уверен. Габриэль. Скажи мне, от кого больше опасности — от обыкновенных воров или от них? Петроний. Нельзя не признать, что деньги намного дешевле здоровья. Габриэль. И, однако, воров мы, христиане, вздергиваем на виселицу, и это зовется не жестокостью, но справедливостью. А если ты печешься о благе государства, так это твой долг. Петроний. Но виселицей карают за нанесенный ущерб. Габриэль. А эти, стало быть, доставляют выгоду! Но допустим даже, что многие заразились безо всякой своей вины, хотя ты мало найдешь больных, которым бы эту язву не принесло распутство. Законоведы учат, что иной раз справедливо предать смерти и невинных, если это очень существенно для государства. Так вот и греки, разрушив Трою, убили Астианакта, сына Гектора, чтобы через него не возобновилась война. И не считается нечестивым, когда после убийства тирана умерщвляют и его детей, ни в чем не повинных. Мы, христиане, непрерывно воюем, а ведь нам известно, что самая большая доля военных бедствий падает на тех, кто никак этого не заслужил. То же бывает и при так называемых репрессалиях: подлинный виновник в безопасности, а грабят торговца, который не только что ни к чему не причастны, но даже и не слыхал о случившемся. Если мы пользуемся такими средствами в делах не столь важных, как, по-твоему, надлежит действовать в обстоятельствах самых суровых и грозных? Петроний. Перед истиной я отступаю. Габриэль. И еще вот о чем поразмысли. У итальянцев, едва вспыхнут первые искры чумы, — все двери на запор, и кто прислуживает больному, не имеет права показаться на людях. Иные называют это бесчеловечностью, но в этом высшая человечность: благодаря такой бдительности после немногих похорон недуг затухает. Разве это не человечность — уберечь от опасности столько тысяч жизней? Некоторые корят итальянцев негостеприимством за то, что при слухах о чуме гостю вечерней порою двери не отворяют и он вынужден ночевать под открытым небом. Нет, это благочестие, если, ценою неудобства немногих людей, зорко хранят величайшее благо всего государства. Иные очень гордятся своею храбростью и любезностью, когда навещают больного чумой, даже не имея к нему никакого дела; но, вернувшись домой, они заражают жену, детей и всех домочадцев. Так есть ли храбрость глупее и любезность нелюбезнее — ради того, чтобы приветствовать чужого, рисковать жизнью самых близких! А ведь эта парша гораздо опаснее чумы, которая редко поражает близких больного, а стариков почти и вовсе не трогает; тех же, кого затронет, либо скоро избавляет от мук, либо возвращает к жизни и здоровью еще более чистыми, чем до болезни. Парша — не что иное как вечная смерть или, сказать вернее, погребение: человека обмазывают мазями и увертывают бинтами, в точности как мертвое тело. Петроний. Истинная правда. Против этого столь пагубного недуга должно было принять хотя бы те же меры, какие принимаются против проказы. А если и этого чересчур много, пусть никто не дается брить бороду и не ходит к цирюльнику. Габриэль. А если бы оба не раскрывали рта? Петроний. Зараза выходит через ноздри. Габриэль. Ну, этой беде можно помочь. Петроний. Каким образом? Габриэль. Надевать маску, как у алхимиков: глаза будут прикрыты стеклянными оконцами, а дышать — через рог, который под мышкою протянется к спине. Петроний. Хорошо бы, если только можно не бояться прикосновения пальцев, простыни, гребня и ножниц. Габриэль. Стало быть, всего лучше — отпустить бороду до колен. Петроний. Видимо, так. И затем надо издать указ, чтобы никто не совмещал в одном лице цирюльника и хирурга. Габриэль. Ты обрекаешь цирюльников на голод. Петроний. Пусть сократят расходы, а плату за бритье немного повысят. Габриэль. Дельно. Петроний. Далее, нужен закон, чтобы каждый пил из своего стакана. Габриэль. Англия едва ли примет такой закон. Петроний. И чтобы двоим в одной постели не спать, за исключением лишь супругов. Габриэль. Верно. ?етроний. Кроме того, чтобы постояльцу в гостинице не стлали простыню, на которой уже кто-то лежал. Габриэль. А как быть с немцами, которые стирают белье едва ли не в год два раза? Петроний. Пусть зададут работу своим прачкам. Наконец, следует отменить приветственный поцелуй, хотя обычай этот старинный. Габриэль. Даже в храмах божиих? Петроний. Пусть каждый касается оскулария[520] рукой. Габриэль. Что скажешь о беседах? Петроний. Надо избегать гомеровского ???? ???? ???????[521]. А кто слушает, пусть крепко сжимает губы. Габриэль. Столько законов, что и на двенадцати таблицах не уместятся[522]! Петроний. Но что бы ты все-таки посоветовал несчастной девушке? Габриэль. Что бы я ей посоветовал? Чтобы она была несчастна по своей воле — так легче переносить несчастье. И чтобы супружескому поцелую подставляла не губы, а руку, а в супружескую постель ложилась вооруженной. Петроний. Куда ты отсюда направляешься? Габриэль. Прямо к своему столу. Петроний. Зачем? Габриэль. Напишу эпитафию — вместо эпиталамы, которой от меня ждут. |

|

||