|

||||

|

|

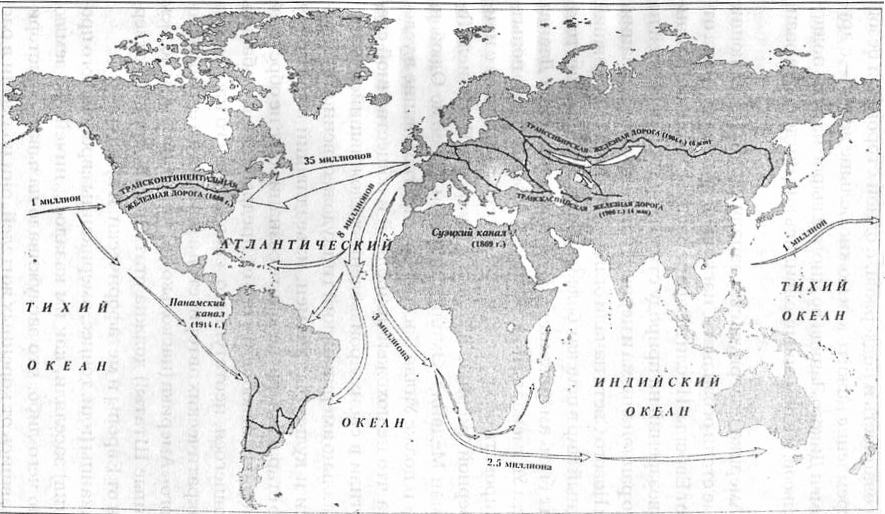

Глава 15 ОТ АГРАРНЫХ КОЛОНИЙ К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ КОНТИНЕНТУ Становление современной АмерикиВсего за столетие с небольшим Соединенные Штаты сумели превратиться из кучки прибрежных колоний с небольшой полосой материковой земли, живших рыболовством и сельским хозяйством, в индустриальный континент, сплоченный транспортной и коммуникационной инфраструктурой в экономическое и культурное целое. Процесс становления этого современного гиганта вобрал в себя все возможные проявления человеческого духа — героизм, войну на истребление, насилие, идеализм, алчность, самоотверженность, — увеличенные до невероятных масштабов. Освобождение от всего, что стесняло их на родине, обернулось для миллионов европейских иммигрантов источником и благоприятных возможностей, и новой эксплуатации; но при том, что коррупция, геноцид и безудержная жажда наживы составляли неотъемлемую характеристику героической эпохи американской истории, это огромное, не укладывающееся в привычные рамки бурление человеческой активности породило совершенно новую культуру — культуру, давшую голос людям, с рождения обреченным жить в мире машин, работы от звонка до звонка и обезличенного городского быта. Преображение Америки началось в 1804 году, когда президент Томас Джефферсон заключил с Францией сделку об удвоившей размер страны Луизианской покупке и направил экспедицию для исследования новых земель. 21 мая Мериуэзер Льюис и Уильям Кларк в сопровождении 44 человек двинулись из прикордонного городка Сент–Чарльз с поручением исследовать западные территории и найти путь к Ткхому океану. Тремя годами позже, проделав путь в 7 тысяч миль, они вернулись с новостями о нетронутых землях, лежащих за Аппалачами и Миссисипи, — необыкновенных, плодородных и почти беспредельных. Западу предстояло стать новым лицом Америки. Во время обретения независимости население Соединенных Штатов составляло около 2,6 миллиона человек; к 1810 году оно увеличилось до 7,2 миллиона, а к 1820 году до 9,6 миллиона человек — в первую очередь благодаря постоянному притоку иммигрантов из Британии. Перед новоприбывшими было два пути: на запад, по следам Льюиса и Кларка, и на юг, где можно было нажиться на хлопковой лихорадке. В условиях. когда федеральное правительство предалагало целинную землю на продажу по цене 2 доллара за акр при минимальной покупке в 160 акров (позже цену снизили до 1,25 доллара при минимуме в 80 акров), число штатов стало расти так быстро, как только успевали селиться люди, — за шесть лет после 1815 года их стало 24, на шесть больше. Однако люди шли дальше на запад, за официальные границы Соединенных Штатов, тем самым практически вторгаясь на территорию иностранных государств — Орегон был частью принадлежавшей Британии провинции Ванкувер, Калифорнией и юго–западом владела Испания, а в «незаселенной» части посередине обитали равнинные индейские племена. В 1840–е годы вереницы повозок переправлялись через Миссисипи и следовали вдоль ее западных притоков, пока не достигали гор. Сохранившиеся карты показывают старые пути на запад, ведущие из Омахи по берегу реки Платт, пересекающие водораздел Скалистых гор у города Ларами и дальше либо следующие Калифорнийской тропой через пустыню до хребта Сьерра–Невада, либо поворачивающие на север вдоль реки Снейк по Орегонской тропе. Эти переходы были одновременно эпическими странствиями в неизведанное и значительными событиями реальной истории. Пионеры–поселенцы американского Запада, пестрая смесь фермеров и авантюристов, становившиеся прародителями новой нации, также были частью более широкого явления. В XIX веке численность населения Европы росла невиданными прежде темпами, что поддерживалось огромным количеством земель, поступавших в сельскохозяйственный оборот. Пока первопроходцы двигались на запад, преображая прерии в фермерские владения, европейцы осваивали и культивировали огромные просторы Сибири, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Америки и Африки.  Рост Соединенных Штатов за счет западных земель Заселение американского Запада шло стабильно и не спешно, пока в январе 1848 года в реке у калифорнийского поселка Колома не было найдено золото. В 1846 году Соединенные Штаты, получившие до этого отказ на предложение выкупить Калифорнию у Мексики, взяли ее силой. В 1847 году Мексика уступила Калифорнию и юго–запад и перестала притязать на территорию Техаса — Соединенные Штаты, по словам нью–йоркского журналиста Джона Л. Салливана, исполнили «предначертание судьбы простереться по всему континенту». Если за период 1841–1847 годов с востока на западные территории отправились около 15 тысяч человек, то в 1849–1850 годах, после того как открыли золото, это путешествие совершили 75 тысяч, а к 1854 году общее число составило 300 тыс человек. Только в 1849 году больше 500 судов совершило долгий переход вокруг Южной Америки, чтобы доставить первопроходцев в Калифорнию, а многие отбывали прямо из Европы. Золотая лихорадка изменила не только численность, но и состав переселенцев. На смену патриархальным фермерам пришли одиночки, беглецы от правосудия и охотники за удачей. В 1835 году Алексис де Токвиль писал, что в характере Америке соседствуют два импульса: коллективистское побуждение делиться и отдавать, взаимная заинтересованность и поддержка, с одной стороны, и безоглядное стремление нажить как можно больше денег — с другой. Феномен Дикого Запада во многом вырос из этих полярных импульсов, и в нем они проявились как нигде более разительно.  Мировая миграция населения в XIX веке В глобальном переселении людей в XIX в. самую значительную часть составляла миграция европейцев в Северную Америку Когда Америка повернулась к западу, люди, населяющие ее, впервые стали осознавать, насколько их новая страна отличается от Европы. И если в Европе распространение романтических воззрений на природу стало ответной реакцией на господство рационализма и первые шаги индустриализации, то жители Нового Света начали оглядываться на окружавший их природный мир в поисках более глубокого понимания того, что значит быть американцем. В сочинениях Генри Дэвида Торо и Уолта Уитмена мы прослеживаем сознательную попытку зафиксировать особую связь их соотечественников с природой Северной Америки, а Ральф У. Эмерсон, Натаниель Готорн, Герман Мелвилл, Эмили Дикинсон, Джеймс Одюбон, Марк Твен и позже Уилла Кэсер и другие, творившие в условиях ни на что не похожей природной и общественной среды, воплотили в своих произведениях сложившийся в этой среде уникально американский тип художественной восприимчивости и культуры. Уитмен, изъездивший всю страну, писал, что старается «распеленать сознание еще не обретшей форму Америки, освободить его от предрассудков, избавить от затянувшегося, неотступного, сковывающего наследства антидемократических авторитетов азиатского и европейского прошлого». Америка (насколько поэтичнее это звучало, чем Соединенные Штаты!) должна стать новой страной, отвернувшейся от Европы и метафорически, и культурно. Американцы (или, точнее, американцы европейского происхождения) заселяли, как им казалось, ничейную землю, лишенную чего?либо, что заслуживало называться историей. Отделавшись от коренных жителей, они получали в распоряжение пустынный, безлюдный край, где раздоры и предрассудки, вражда и история Европы растворялись, как если бы их никогда не было. Америка не имела ни своей Басконии, ни Ольстера, ни Эльзаса с Лотарингией, ни Шлезвиг–Гольштейна, ни Косово, права на которые нужно было отстаивать или оспаривать, за которые нужно было убивать других и гибнуть самому. Всякий американец обладал равными правами на свою страну. При этом избавление от европейских конфликтов не избавляло белых американцев ни от насущной проблемы взаимоотношений с туземным населением, ни от хронической язвы рабства. Массовый геноцид коренных американцев начался только после гражданской войны (см. ниже в этой главе), однако признаки надвигающейся катастрофы проявились в тот самый момент, когда заселение Запада начало принимать солидные масштабы. Насилие, диктовавшее свои законы на Диком Западе, рождалось не столько из преобладания среди его покорителей авантюристов–одиночек, сколько из свойственного новым американцам (как и многим их предшественникам и наследникам) ощущения неприкаянности. Если иммигранты–европейцы первого поколения еще имели корни на родине, то у их детей не было особой привязанности ни к стране своего происхождения, ни к новому обиталищу. Пока пришельцы держались восточных прибрежных земель, пытаясь выстроить здесь «новую Англию», необычность положения не представляла особой проблемы. Но как только европейцы отправились в странствие, забросившее их в необъятное и незнакомое пространство — где каждый город был в точности похож на другой, где ни история, ни культура не связывали с местом жизни, — ощущение неприкаянности, оторванности от корней стало важнейшим фактором существования. Подстегиваемые этим ощущением, они с убийственной жестокостью расправлялись с народами, чьи культурные и социальные обычаи имели корни в этой земле, выстраивали собственные общины на фундаменте письменных законов, исполняемых под страхом суровой кары, и требующих столь же неукоснительного почитания, проникнутых кальвинистским духом христианских идеалов. Проблема рабства обернулась для новой страны еще большим вредом. Промышленная революция в Англии серьезно повлияла на структуру заселения Соединенных Штатов, положив начало неисчерпаемому, как казалось, спросу на американский хлопок, — его производство с 1820 года удваивалось с каждым десятилетием, пока в 1860 году объем вывозимого хлопка в денежном выражении не стал вдвое превышать объем остального американского экспорта. Хлопковая лихорадка привела в гигантскому скачку численности рабов — с примерно 800 тысяч в 1776 году до 1,5 миллиона в 1820 году и 4 миллионов в 1860 году. Кроме солидных прибылей от хлопка, сахарного тростника и табака, южане неплохо зарабатывали и на самой работорговле — цена одного раба составляла около тысячи долларов. На фоне того, что в остальном западном мире рабства практически не осталось, а политические права становились доступны все более широким слоям, американский Юг чем дальше, тем сильнее склонялся к тому, что бы считать себя неким особым местом, исключительной, отличной от северных штатов культурой, и определенно не был настроен терпеть какое?либо вмешательство в свои внутренние дела. На протяжении большей части первой половины XIX века между штатами Союза существовало юридическое и политическое разделение. Если северные штаты поставили рабство вне закона, то южные все сильнее зависели от эксплуатации невольничьего труда. Несколько десятилетий это напряженное соседство продолжало существовать, однако многие предвидели. что оно должно вылиться либо в гражданскую войну либо в раскол страны. Еще в 1820 году Томас Джефферсон писал: «Этот существеннейший вопрос [рабства], подобно пожарному колоколу посреди ночи, будил меня и переполнял ужасом. Однажды я услышал в нем похоронный звон по нашему Союзу». Три десятилетия спустя Авраам Линкольн выступил со своей поистине пророческой речью: «Дом, разделенный против себя, не устоит. Я верю, что это правление неспособно продержаться долго, будучи наполовину рабовладельческим, наполовину свободным. Я не жду, что Союз распадется — я не жду, что дом падет, — но я жду, что он перестанет быть разделенным. Он станет либо целиком одним, либо целиком другим». В целом настроенные против рабовладения, северяне не стремились навязывать южанам его отмену. Фабрики Массачусетса неплохо зарабатывали на южном сырье, которое они превращали в одежную ткань и обувь и выгодно сбывали тому же Югу. Граждане северных штатов знали, что Юг скорее отделится, чем откажется от рабства, а мысль о том. чтобы воевать за целостность Союза, большинству из них не приходила в голову. Как недавно заметил Луис Менанд: «Хотя мы рассматриваем гражданскую войну как войну за сохранение единства и отмену рабства, основная масса населения до начала боевых действий считала эти два идеала несовместимыми». Ситуация изменилась в связи с определенными событиями, произошедшими перед самой войной, однако в сознании всех американцев она сохраняла свой смысл еще очень долго. В 1857 году дело Дреда Скотта, раба из Вирджинии, который утверждал, что после многолетнего рабского труда в Иллинойсе он имеет право на свободу, было представлено на рассмотрение Верховного суда. Вынесенный вердикт, на стороне которого выступили семь судей–южан, гласил, что, во- первых, Скотт не считается гражданином США и потому не имеет права обращаться со своим делом в суд; во–вторых, он житель рабовладельческого штата и не может претендовать на права по закону другого штата; наконец, он является собственностью хозяина, по статусу ничем не отличающейся от хозяйственного животного, и поэтому суд не имеет права лишать его хозяина законной собственности. Постановление суда, вызвавшее глубокое негодование, тем самым официально исключало легальную возможность для северных штатов освобождать рабов с Юга. Новая территория Канзас лежала к северу от согласованной линии, разделяющей рабовладельческие и свободные штаты, однако в 1854 году конгресс законодательно закрепил право решить вопрос о рабстве за ее обитателями. Несогласные с этим законом политики образовали новую, Республиканскую партию, а в самом Канзасе развернулось жестокое противостояние между поселенцами, выступавшими за и против рабства. Джон Браун, посвятивший жизнь борьбе с рабовладением и желавший изгнать из Канзаса поселенцев- рабовладельцев, в 1859 году был схвачен в Харперс–Ферри после убийства мэра городка и захвата федерального армейского арсенала. Осужденный и повешенный в Вирджинии, в глазах Юга он был преступником, но для многих северян навсегда остался мучеником. Ко времени президентских выборов 1860 года на Республиканскую партию, провозгласившую своей целью недопущение распространения рабства, большинство южан смотрели как на перешедшую всякие границы дозволенного. Выдвинув кандидатом в президенты Авраама Линкольна, человека с репутацией аболициониста, республиканцы заслужили непримиримую вражду. Внутри Демократической партии размежевались северная и южная фракция, каждая из которых пошла на выборы со своим кандидатом. Благодаря этому Линкольну, проигравшему во всех южных штатах, удалось выиграть в большинстве северных и западных, что дало 40 процентов голосов всего населения и сделало его президентом расколовшейся страны. 4 февраля 1861 года, за месяц до формального вступления Линкольна в должность, семь штатов, принявших к тому времени решение о выходе из Союза (позже к ним присоединились еще четыре), объявили об образовании нового государства, Конфедеративных Штатов Америки, во главе с президентом Джефферсоном Дэвисом, бывшим сенатором от Миссисипи. В своем инаугурационном обращении Линкольн не обещал поставить рабство вне закона — он даже предложил сделать право на рабовладение частью конституции Соединенных Штатов. Однако он не мог допустить распространения рабства или отделения любого из штатов от Союза. Правда, что именно сказал Линкольн, было не так уж важно, — южан охватила эйфория: собственная смелость и новизна положения, в которое они себя поставили, лишили их всякого желания к компромиссам. Они брали под контроль федеральные таможенные посты и почтовые конторы, находившиеся на их территории, и увлеченно обсуждали перспективы. Критической точки противостояние достигло в начале апреля 1861 года, когда события в форте Самтер, аванпосте федералов в мятежном штате Южная Каролина, приковали к себе внимание всей нации. Возвышающийся на острове посреди гавани города Чарлстон, форт являлся собственностью федерального правительства и подчинялся его приказам — руководствуясь этим, командир форта майор Андерсон отказался добровольно передать свой пост конфедератам. 12 апреля 1861 года генерал Борегар, один из военачальников конфедератов, открыл по форту огонь, а спустя три дня Линкольн заявил о намерении водворить федеральную власть на Юге силой. Пограничные рабовладельческие штаты Вирджиния, Северная Каролина, Теннесси и Арканзас, которые пришли в негодование от такого решения, без промедления присоединились к Конфедерации. Линия фронта тем самым была наконец обозначена. В ответ на призыв Линкольна, объявившего о наборе 75 тысяч добровольцев, молодые люди стали стекаться в Вашингтон и в пункты сбора со всего Севера. Учитывая довоенные настроения северян, не может не возникнуть вопрос об истоках этого горячего желания многих отправиться воевать против Юга. Большинством, по всей видимости, двигала искренняя вера в необходимость сохранения Соединенных Штатов как целостного государства. На первый взгляд это кажется удивительным. Соединенные Штаты не были ни древней нацией, выросшей из вековой клановой и племенной общности, ни объединением поданных, скрепленным преданностью суверену. Федеральное правительство являлось слабым, находилось даже в некотором упадке и вмешивалось в дела отдельных штатов как можно реже. Тем не менее трезвый и одновременно искренний порыв встать на защиту Союза демонстрировал, что у людей существовало глубокое понимание сути дела. Декларация об отделении была встречена на Севере с изумлением, а приходившие с Юга вести о глумлениях над почитаемой эмблемой — звездно–полосатым флагом — вызывали шок. Союз был к тому времени символическим центром американской жизни — с не меньшим пылом, чем граждане Севера, его отстаивали и такие южане, как Эндрю Джексон (уважение к нему с детства впитывалось каждым американцем на школьных уроках истории, через ритуалы Дня благодарения и Дня независимости). Что бы северяне ни думали до конфликта, в ситуации начавшейся войны они знали, что поражение обернется непоправимым уроном для идеалов, на которых основана их страна, и предательством всего, за что должен стоять любой американец. Довоенная Америка уже была Америкой, которая ощущала себя идеальным творением — нацией, созданной для того, чтобы воплощать и творить добро. Линкольн быстро понял, что оккупация Юга войсками Союза не принесет желаемого результата, — вместо этого необходимо было заставить южан ввязаться в драку и нанести им разгромное поражение. Слишком оптимистически оценивавший размер стоящей перед ним задачи, Линкольн тем не менее с самого начала отдавал себе отчет, что единственным приемлемым результатом будет полная военная победа. Благодаря таким военачальникам, как Роберт Э. Ли и его правая рука Томас «Каменная стена» Джексон, южане долгое время после начала боевых действий имели преимущество в стратегическом руководстве. На более позднем этапе северянам удалось найти военачальников — в первую очередь Улисса С. Гранта и Уильяма Шермана, — сумевших наконец воспользоваться их численным и техническим преимуществом. Ли показал себя решительным полководцем, который, не дожидаясь вторжения противника, совершил бросок на Север в расчете на то, что поражение на собственной территории заставит армии Союза сложить оружие. Ему едва не удалось одолеть северян у Антиетама в Мэриленде в сентябре 1862 года и у Геттисберга в Пенсильвании в июле 1863 года «Недоделки» южан позволили Гранту пройти с армией вниз по Миссисипи и затем через Теннесси в 1863 году, и впоследствии изрядно потрепать отряды Ли в Вирджинии в конце 1864 года. Развивая это стратегическое наступление, Шерман выступил в поход от Теннесси через Джорджию к атлантическому побережью, разделяя Юг надвое и изолируя его армии друг от друга. Ли пришлось признать неизбежное; решив не обрекать своих людей на продолжение бессмысленной бойни, он сдался генералу Гранту в вирджинском городке Аппоматокс 9 апреля 1865 года. Хотя война начиналась как сражение за Союз, в конце 1862 года Линкольн и его правительство объявили рабство вне закона, а всех рабов свободными. Президент также предоставил всем штатам легальную возможность не попадать под действие закона, если до 1 января 1863 года они отменят решение о выходе из Союза, — в противном случае все рабы на их территории навсегда получали свободу. Конгресс поддержал президента, и Прокламация об освобождении была принята как закон. Обретя аболиционистское содержание, дело Союза получило огромную дополнительную поддержку: рабы на Юге с огромным риском для жизни убегали с плантаций, действовали как проводники для наступающих северных войск и укрывали бойцов Союза, изолированных за линией фронта. Как только им позволили, они также начали сражаться — к концу войны в 166 северных полках насчитывалось до 180 тысяч чернокожих солдат 19 ноября 1863 года Линкольн присутствовал на церемонии освящения части поля Геттисбергской битвы в качестве кладбища павших за Союз. Его короткое обращение к собравшимся начиналось с призыва вспомнить историю: «Восемь десятков и семь лет минуло с того дня, как отцы наши создали на этой земле новую нацию, основанную на идеалах свободы и свято верящую, что все люди созданы равными…» — и заканчивалось обещанием демократии: «Власть народа, волей народа, для народа не сгинет во веки веков». Конституация Соединенных Штатов ничего не говорит о равенстве, и предшествующие этому моменту 80 лет страна мирилась с распространением рабства. Чтобы вдохнуть новую жизнь в идеалы Америки, Линкольну понадобилось обратиться к тому, что было старше конституции — к словам Декларации независимости: «Мы исходим из той очевидной истины, что все люди созданы равными…». Так долго оставлявшие в забвении эти прекрасные слова, были ли готовы люди Америки — те, кто воевал за отмену рабства, — воплотить их в жизнь? Линкольн как президент возглавлял страну и в самом начале войны, и в ее конце (он был переизбран подавляющим большинством в 1864 году). Конгресс вместе с президентом посвящали войне все силы, однако им удалось достичь гораздо большего. Впервые за долгое время политическая машина конгресса не находилась во власти непримиримого противостояния Севера и Юга, отравлявшего его деятельность на протяжении полувека. Если до войны Юг неизменно сетовал на то, что северный капитал, сосредоточенный в Нью–Йорке и Бостоне, контролирует всю страну, то военная администрация заключила союз с этим капиталом и построила инфрастурктуру, которая принесла ей победу. Правительство нуждалось в железных дорогах, оружии, стали, обмундировании, кораблях, боеприпасах и снаряжении, поэтому промышленности пришлось взяться за работу. За время войны прибыли были колоссальными, а после подписания капитуляции возвратившиеся солдаты вложили в экономику около 70 миллионов долларов в виде жалованья и пенсий, что дало начало бурному росту, продлившемуся до 1870–х годов. Однако заплатить за войну пришлось ужасной ценой. Размер потерь был беспрецедентным: 359 тысяч союзных и 258 тысяч конфедератских солдат полегли на фронтах, к которым железные дороги доставляли несметные количества людей, снаряжения и артиллерии, позволяя полководцам устраивать крупномасштабные баталии, спланированные по всем законам тактического искусства. Обширные области страны, особенно на Юге, подверглись опустошению — города лежали в золе, урожаи были уничтожены, инфрастурктура разрушена. Вдобавок страну наводнило стрелковое оружие. Конституция наделила граждан правом носить оружие — а война подала прекрасный шанс им воспользоваться. Возвращающиеся солдаты, да и любой желающий, могли без помех раздобыть себе револьвер или винтовку «спрингфилд». Особенно дурной славой пользовался Запад. Более непосредственную проблему представила психологическая травма войны для нации и бедственное положение, в котором находились 4,5 миллиона получивших свободу афроамериканцев. Всего через неделю после капитуляции в Аппоматоксе Авраам Линкольн погиб от руки фанатика, оставив своим преемникам задачу примирения бывших противников по гражданской войне и обустройство жизни бывших рабов. Обе эти задачи оказались им не по плечу Федеральное правительство приняло грандиозную программу восстановления («реконструкции») Юга, которая провалилась из?за нежелания белых южан сотрудничать с властями и углублявшейся ненависти к живущему по соседству с ними негритянскому сообществу Четырнадцатая поправка к конституции, законодательно утвержденная в 1866 году, формально наделила гражданством всех афроамериканцев и была подкреплена законом о том, что вся полнота гражданских прав распространяется на людей «любой расы и цвета кожи». Но реальный эффект этих мер был минимальным. Растущая враждебность по отношению к бывшим рабам и процветание промышленности Севера заставляли афроамериканцев сниматься с мест и уезжать по недавно проложенной железной дороге в Чикаго, Детройт, Кливленд и Нью–Йорк. К концу 1870–х годов провал реконструкции Юга и бесплодные годы правления Эндрю Джонсона (1865–1868), вице- президента при Линкольне, и Улисса Гранта (1868–1876), его главного полководца, ввергли национальную политику в плачевное состояние. Коррупция отравляла страну всепроникающим духом разложения по мере того, как правительственные чиновники и члены избираемых органов снимали сливки со своего положения в виде взяток и личных фондов, поступавших от продажи западных земель, железнодорожных спекуляций, торговли золотом и алкогольных пошлин. Контраст, который новые времена являли с решительной и твердой политикой Линкольна, вряд ли мог быть более разительным. Америка обогащалась, и Вашингтон не желал от нее отставать. Партийная система вдруг начала работать не на реальную демократию, а против нее. Наследие войны проявилось в том, что практически все штаты и избирательные округа четко разделились по двум лагерям, и политическая активность сосредоточилась в тех немногих, где еще была возможна смена лидера, — остальные кандидаты практически назначались своими партиями. В 1877 году эпоха вашингтонских махинаций достигла высшей точки. По первоначальным подсчетам, результаты президентских выборов отдавали со значительным перевесом победу демократу Сэмюэлу Тилену, однако «перетолкование» голосов коллегий выборщиков в нескольких штатах склонило окончательный вердикт на сторону республиканца Резерфорда Хейса. Назначенная специальная комиссия по расследованию пошла на поводу у республиканцев и проголосовала за Хейса. Назревающего политического кризиса удалось избежать, когда демократы–южане согласились снять претензии в ответ на отмену федерального контроля южных территорий, включая вывод федеральных войск. Республиканцы согласились с предложением, и освобожденные рабы Юга лишились единственной защиты. Верховный суд в 1883 году постановил, что федеральная администрация не имеет права налагать запрет на сегрегацию со стороны частных лиц, в 1896 году подтвердил права штатов на сегрегацию мест общего пользования, а в 1899 году позволил штатам строить новые школы только для белых — даже если у черных не было школ вообще. Гражданская война сохранила Союз, однако заплатить за это пришлось предательством убеждений, ее вдохновивших, —складывалось впечатление, что для всех американцев удержать, пользуясь словами часто цитируемой речи Дэниела Уэбстера, «Союз и свободу вместе» было все?таки невозможно. С окончанием гражданской войны Соединенные Штаты, преобладающую роль в экономике которых играл промышленный северо–восток, вступили в период безудержной экспансии. За полвека после 1865 года массовая иммиграция, заселение Запада и становление урбанистического городского общества создали ту континентальную державу, которой является современная Америка. Новшества транспорта радикально повлияли на все страны мира: между 1869 и 1883 годом по территории Соединенных Штатов с востока на запад было проложено четыре железнодорожных магистрали, и еще три пересекли позже всю территорию Канады: к 1900 году непрерывный железнодорожный путь связал Западную Европу с Баку и Каспийским морем, а к 1904 году — с тихоокеанским портом Владивосток. В 1869 году завершилось строительство Суэцкого канала, в 1914 году — Панамского. В 1870–х годах пароходы уже оккупировали все главные морские и океанские маршруты — время в пути сократилось вдвое, увеличились и надежность, и размер судов. Железные дороги, каналы и морские верфи, с одной стороны, давали работу огромному количеству людей, с другой — обеспечивали многочисленных потенциальных мигрантов сравнительно простым и дешевым способом путешествий на дальние расстояния. Стремительная индустриализация континентальной Европы в 60–х и 70–х годах XIX века создала для аграрных регионов двойную проблему повышения цен и избытка рабочей силы. Частичным разрешением этой проблемы стала миграция сельского населения в промышленные города Европы и за океан. Еще одним стимулом миграции служила расовая нетерпимость, которой сопровождался подъем европейского национализма. Погромы в России, начавшиеся в 1882 году, и гонения в Австро–Венгерской империи сократили еврейское население Восточной Европы примерно на треть — абсолютное большинство евреев перебиралось в Америку. Польские, итальянские и ирландские крестьяне, подстегиваемые экономическим неблагополучием на родине и относительной доступностью миграции, отправлялись в Америку миллионами. Остальные, например, немецкие и скандинавские фермеры, уезжали, купившись на посулы рекламы железнодорожных и судоходных компаний. Перевозчики понимали, что привлекут больше желающих, если будут гарантировать проезд из конца в конец. Судоходные линии, отправлявшие людей из Ливерпуля, Бремена, Гамбурга и Неаполя, имели своих агентов по всей Европе и работали в сотрудничестве с железнодорожными компаниями в Америке и Канаде, которые увозили пассажиров настолько далеко, насколько им хотелось или насколько позволяли их средства. В этом новом мире расстояния, казалось, перестали иметь значение. Например, финский поселенец посылал своей семье такие указания, как его найти: сесть на поезд в Галифаксе в Новой Шотландии и сойти в Тимминсе в Онтарио —упомянуть о том, что путь займет трое суток, ему не пришло в голову. Как бы то ни было, его семья сумела проделать этот путь — вместе с еще примерно 25 миллионами европейцев в период между 1860 и 1920 годами. Миграция в Америку, оставаясь достаточно авантюрным предприятием, переставала напоминать отчаянную игру в орлянку с судьбой. После открытия в Калифорнии, вызвавшего золотую лихорадку 1849 года, в 1859 году золото было найдено в Колорадо, сереберо — в Неваде, а в 1870–х годах месторождения были обнаружены в Айдахо, Монтане, Дакоте и снова в Колорадо. Если добытчики, торговцы и держатели салунов стекались на Запад в поисках богатства, то целью основной массы поселенцев, путешествующих по железной дороге, были собственные хозяйства в прериях Среднего Запада и фруктовые плантации в Калифорнии. Ветераны гражданской войны начинали новую жизнь как хозяева скотоводческих ранчо на необъятных, поросших чапаррелем равнинах Техаса (принятого в Союз в 1845 году). Хотя выносливые породы, завезенные испанцами, оказались идеально приспособленными к засушливым условиям, рынок для сбыта говядины находился на расстоянии более тысячи миль, в городах северо–востока. Решением проблемы был перегон скота к ближайшему конечному пункту железнодорожной линии в Абилине, Додж–Сити или Вайоминге, откуда животных в вагонах переправляли в чикагские скотные дворы. Родилась фигура ковбоя — мифического искусного стрелка и завсегдатая салунов, на самом деле представлявшего собой малообщительного одиночку, проводившего почти всю жизнь в седле, вдали от обитаемых мест. Вопреки позднейшему кинематографическому возрождению, эра ковбоев была короткой — уложилась в промежуток между окончанием гражданской войны и расширением сети железных дорог на юг в 90–х годах XIX века, сопровождавшимся массовым огораживанием пастбищ. Пока сельские районы Среднего и Дальнего Запада заселяли земледельцы и скотоводы, Соединенные Штаты по примеру Европы превращались в городское индустриальное общество. Миллионы вновь прибывших иммигрантов скапливались в промышленных городах северо–востока, поначалу ютились в жилищах, практически лишенных естественного освещения и часто не имевших ни водоснабжения, ни какой- либо канализационной системы. Городские администрации, где, как правило, заправляли приятели промышленников и домовладельцев, либо закрывали глаза на бедственные условия жизни рабочих, либо попросту не справлялись с громадным притоком населения. Внутри каждого города складывались мозаики этнических общин, пытавшихся воссоздать обычаи и систему отношений, к которым они привыкли на родине; к примеру, в Кливленде, штат Огайо, имелось более 15 европейских этнических групп — финнов, румын, чехов, итальянцев и т. д., — которые компактно проживали в центре города, каждая в своем квартале. Еврейские, русские, итальянские, немецкие рынки могли функционировать во всех американских городах, как и в Европе, однако жизнь иммигрантов из аграрных районов, таких, как ирландский Мит, Македония, Белоруссия или Калабрия, существенно отличалась от прежней. Натуральное хозяйство в деревенских общинах сменилось тяжким трудом на гигантских сталелитейных заводах, в железнодорожных депо и угольных шахтах. В 1860 году индустриальный пояс ограничивался северо-восточной прибрежной полосой, включавшей такие центры, как Балтимор, Филадельфия, Нью–Йорк и Бостон, однако к 1900 году он уже вытянулся дугой на запад к Великим озерам и затем расширился на юг за счет западной Пенсильвании и Огайо. В Буффало, Кливленде, Питтсбурге, Цинциннати и Детройте, Чикаго, Милуоки и Сент–Луисе к концу века проживало в каждом больше полумиллиона человек. Учитывая, что перенаселенные города грозили перестать функционировать, а при этом владельцы фабрик нуждались в крепкой и здоровой рабочей силе, порядок расселения стал постепенно регламентироваться: были введены минимальные стандарты по площади, освещенности, доступу к проточной воде и наличию системы вывоза отходов. Американские города соперничали друг с другом, и стремление отличить свой город от других заставляло местные власти возводить величественные общественные здания, музеи, библиотеки, разбивать парки в центральных районах. Тем временем города продолжали разрастаться. Когда в 1920–х годах приток приезжих из Европы сократился из?за законодательно введенных ограничений, потребности следующего индустриального бума уже удовлетворялись внутреней миграцией. В 1900 году 77 процентов афроамериканцев по–прежнему проживали в аграрных областях Юга. Однако сегрегация вынудила многих из них отправиться на Север в поисках работы и свободы от унижения. После 1896 года большинство южных штатов ввело сегрегацию в общественных учреждениях, поездах, школах, общественном транспорте и приняло законы, запрещавшие контакты между белыми и черными и фактически отстранившие афроамериканцев от голосования. В первой половине XX века черные и белые южане рождались в разных больницах, учились в разных школах, сочетались браком в разных церквях, обретали вечный покой на разных кладбищах, и каждый автобус, школа, закусочная, пансионат, приемная, больница, тюрьма и фонтанчик с питьевой водой были либо для белых, либо для черных, и никогда для тех и других вместе. Американская общественная жизнь скатилась до такого уровня, что в 20–х годах XX века афроамериканцы лишились доступа в публичные здания на территории столичного округа Колумбия — в число которых входил мемориал Авраама Линкольна. Миграцию с Юга дополнительно подхлестнуло появление в США хлопкового долгоносика, который распространился по всему «хлопоковому поясу» в 1898 году, лишив сотни тысяч афроамериканских семей средств к пропитанию. С 1913 по 1919 год около полумиллиона афроамериканцев переехали на жительство в Чикаго, Сент–Луис, Детройт, Нью–Йорк, Индианаполис, Кливленд и другие города Севера — этот поток не иссякал до самой Второй мировой войны. Города продолжали расти, поскольку до 1930–х годов их подпитывало по–прежнему многочисленное как белое, так и черное сельское население. Способность городов приютить такое количество желающих подвергалась испытанию с каждой новой волной расширения территоррии, производственных мощностей и миграции, и они изо всех сил старались сделать жизнь своих обитателей сносной. Индустриальная экспансия Соединенных Штатов не отставала от стремительного роста городов. Накануне гражданской войны стоимость производимых в стране товаров составляла 1,6 миллиарда долларов; к 1899 году, когда она достигла 13 миллиардов долларов, США стали крупнейшей страной–производителем в мире. В авангарде экспансии шли железные дороги, на которых трудились больше миллиона человек и совокупный оборот которых в 1890 году перевалил за миллиард долларов. Их развитие и функционирование несло на себе все порочные симптомы периода «героического капитализма», в течение которого сомнительными методами было сколочено не одно громадное состояние. Федеральное правительство, которому требовалось, чтобы железные дороги охватывали все новые и новые территории, предоставляло железнодорожным компаниям деньги и землю, а те, в свою очередь наживались на правительственных контрактах, сбывали с баснословной прибылью прилегающие к линиям участки и подкупали политиков подарками в виде пакетов своих акций. Американский капитализм еще не научился поддерживать конкуренцию, препятствуя созданию монополий. Эндрю Карнеги, к примеру, скупил большинство американских месторождений угля и железной руды, которыми снабжал исключительно свои сталелитейные заводы, тем самым практически закрыв отрасль для посторонних. — к 1890 году Карнеги производил 70 процентов стали Америки. В 1901 году он продал свой бизнес Дж. П. Моргану за 250 миллионов долларов. Аналогичную монополию представляла собой принадлежавшая семье Рокфеллеров компания «Стэндард Ойл». Принятый в 1887 году закон о торговле между штатами был нацелен на разрушение региональных монополий железнодорожных компаний, которые вытесняли конкурентов и устанавливали расценки по своему усмотрению, и послужил образцом для дальнейшего законодательного регулирования частного бизнеса. Доводы в пользу свободы торговли вряд ли произвели бы впечатление на американских промышленников–капиталистов — последние не достигли бы таких высот, если бы американская индустрия не разрасталась и не расцветала за не приступной стеной торговых барьеров. Если в начале гражданской войны правительство ввело импортные пошлины с целью покрытия военных расходов, то после войны, дополнительно расширенные, они превратились в настоящий протекционистский инструмент и были сняты лишь тогда, когда американская индустрия занимала уже доминирующее положение и могла открыть свои рынки для конкурентов. Несмотря на то. что руководителями и владельцами промышленности в Америке, наживавшимися на ней в первую очередь, были новоявленные «бароны–разбойники», и несмотря на то, что промышленные города были средоточием коррупции и нищенского убожества, ничто не могло смутить преисполненные оптимизма миллионы иммигрантов, которые приезжали в страну, почитаемую ими царством возможностей. Один иммигрант описывал таможенную процедуру на острове Эллис как «самое близкое из всех известных земное подобие Судного дня. место, где мы должны доказать, что достойны войти в Царствие Небесное». Тогда как в Европе горизонты устремлений ограничивались положением в обществе, этническим происхождением, бедностью, а также прочной сетью обычаев и традиций, в Америке все это. казалось, утрачивало всякий смысл. Вера в то, что любой здесь способен делать все, что пожелает, и стать тем, кем пожелает, питалась непрерывным экономическим подъемом —характерным порождением которого был тот дух оптимистической целеустремленности, который запечатлел в своих безмерно популярных книжках Горацио Алджер, на разные лады рассказывавший одну и ту же историю о превращении честного, трудолюбивого и упорного юноши–бедняка в состоятельного человека. При этом иммигранты из Европы, прибывая в новые индустриальные центры, старались держаться поближе друг к другу и, поселяясь в кварталах Нью–Йорка, Балтимора, Детройта, Чикаго, Питтсбурга и других городов, воссоздавали общинную жизнь своей родины. Типичный крупный американский город сделался калейдоскопом этнических сообществ —итальянских, ирландских, польских, афроамериканских, еврейских, русских, шведских, немецких, — и внутри каждого из них сохранялись старые и складывались новые традиции, не дававшие оборваться драгоценной нити человеческого взаимодействия в мире, где властвовали машины и деньги, Америка сделалась воплощением главного парадокса современного Запада — обществом, чье существование задается противоречивыми импульсами индивидуального честолюбия и межличностной солидарности. Тогда как теснота и убогость жизни основной массы населения вместе с вдохновляющей ее надеждой на лучшее будущее были двумя неотъемлемыми чертами индустриализации в американских городах, невидимая трагедия Америки XIX века разыгрывалась на равнинах, холмах, в пустынях и горах Запада. В 1861 году, накануне гражданской войны, к западу о Миссисипи проживали до 300 тысяч коренных американцев. После войны генерал Карлтон, решивший очистить юго–запад для белых поселений, отдал приказ: «Не держать никакого совета с индейцами, не вести вообще никаких разговоров с ними. Эти люди должны уничтожаться везде и всегда, как только их обнаруживают». Несмотря на шокирующие масштабы, геноцид, развязанный на юго–западе — в конце которого остаться на небольшом клочке земли было позволено только племени навахо, — являлся лишь одним из эпизодов более грандиозной катастрофы. В августе 1862 года воины племени санти из народности сиу, не желавшие терпеть продолжающееся в нарушение договоров оттеснение на запад, атаковали несколько белых фортов и поселений на реке Миннесота. Как и предсказывал вождь санти по имени Вороненок, индейцы потерпели поражение в этом конфликте, а племя было целиком арестовано. Триста человек приговорили к смерти, и хотя позднее число осужденных сократили до 38 предводителей, состоявшаяся казнь осталась самой массовой в истории Соединенных Штатов. Наказание, как предполагалось, должно было научить индейцев покладистости, однако многие коренные американцы извлекли из него противоположный урок: переговоры и компромиссы только ведут к поражению, и значит, лучше умереть сражаясь, чем жить в униженной покорности. В 1865 году армия Соединенных Штатов получила приказ отчистить Великие равнины от индейских племен. Шайенны, аралахо и сиу сплотились под предводительством Красного Облака и, оказав организованное сопротивление, вынудили правительство выделить под свою гарантию территорию в 500 тысяч квадратных миль для их исключительного пользования. Почти сразу же власти изменили стратегию и приступили к уничтожению равнинных стад бизонов, специально с целью разрушить основу индейского образа жизни. Как ясно выразился генерал Шеридан: «Пусть бизонов бьют, свежуют и продают, пока не истребят их вовсе, ибо только тогда воцарится прочный мир и распространится цивилизация». В 1870 году на равнинах Запада паслось около 15 миллионов бизонов: десятилетие спустя их осталось максимум несколько сотен. Через короткий промежуток времени о коренных американцах — хозяевах равнин, как и о бизонах, можно было почти забыть. В 1868году договор, заключенный с сиу, отдал им священный для племени горный район Блэк–Хиллс в вечное проживание. Однако в 1874 году в этих горах было открыто золото, и правительство Соединенных Штатов приказало сиу продать свою землю и переселиться в более скромные восточные резервации. Для Сидящего Быка и Неистового Коня (как и для большинства неевропейцев) современное европейское понятие собственности на землю было непостижимым, и они не имели ни малейшего желания жить «как белые люди» в резервациях. Хотя летом 1876 года воины сиу и шайеннов разгромили войсковую колонну под командованием подполковника Джорджа Кастера у реки Литл–Бигхорн, к весне 1877 года большинство соплеменников Сидящего Быка уже сложили оружие. Сам вождь бежал в Канаду, но был возвращен, чтобы провести остаток жизни фактически под контролем властей. Сенатор Джон Логан прилюдно поучал его: «У тебя нет ни сторонников, ни власти, ни управления… Теперь правительство дает пищу, одежду и образование твоим детям, и желает научить вас фермерству, цивилизации, сделать наконец вас такими же, как белые люди». Это была история, старая как сама западная цивилизация. Подобно арианам, язычникам, катарам, английским крестьянам, инкам, мексиканцам и ирландским христианам прошлого, коренные американцы были вынуждены либо соответствовать строго определенной идее цивилизованного существования, либо жить в качестве пленников или слуг у тех, кто ее олицетворял. Альтернативы не существовало — западная цивилизация не могла себе представить, что такое соседствовать с обществами другого типа на равных условиях. В конце 1880–х годов индейцы сиу и прочих племен опять проявили непокорность, вдохновляемые новым духовным вождем, который проповедовал ненасильственное сопротивление в виде обряда так называемой Пляски духов — она должна была призвать Великого духа покончить с белыми и со всем злом, которое они принесли. На потенциальных зачинщиков мятежа устроили облаву, а Сидящий Бык был застрелен при попытке ареста. Другие члены его племени, опасаясь за свою жизнь, покинули резервацию и двинулись в сторону равнин. Их настигли, взяли в плен и привели в лагерь, разбитый вблизи ручья Вундед–Ни в Южной Дакоте. На следующий день, 29 декабря 1890 года, в результате инцидента во время обыска на предмет наличия оружия отряд белых кавалеристов учинил сознательную расправу над индейцами, истребив 300 из 350 человек. Кого?то расстреляла укрепленная на возвышении артиллерия, другие, пытясь спастись бегством, падали замертво, сраженные ударом сабли. Бойня у Вундед–Ни стала символическим финальным актом уничтожения коренного американского образа жизни. Никогда во время всех последующих войн и кризисов право западной цивилизации повелевать Америкой уже не оспаривалось. Между 1866 и 1915 годом океанские суда доставили в Соединенные Штаты из Европы 25 миллионов человек. Эта миграция, радикально изменившая характер Америки, до сих поростается крупнейшей в истории человечества. Особенно мощная волна пришлась на два десятилетия между 1890 и 1910 годами — в один только пиковый 1907 год количество иммигрантов перевалило за 1,2 миллиона человек. Больше трех четвертей из этих людей попадали в страну через Нью–Йорк, и многие здесь оседали — в 1900 году 76 процентов населения города составляли уроженцы Европы. Вновь прибывшие, как правило, были бедны и происходили из культуры, заметно отличающейся от культуры своих предшественников. Если в 1882 году около 90 процентов новичков на американской земле по–прежнему являлись выходцами с севера и запада Европы, то уже к 1907 году более 80 процентов прибывали с юга и востока. В конце XIX века Америка, когда?то отпочковавшаяся от моноэтнической Британии, превратилась в многонациональную страну. Обычаи, культура, даже язык, которые воспринимались как некий незыблемый фундамент американского быта, уступили место мириаду традиций и наречий. Кроме того, всего двух поколений хватило, чтобы в стране с подавляющим преобладанием аграрной экономики расцвело урбанизированное индустриальное общество. Употребление пара, а затем электромеханики и энергии внутреннего сгорания в промышленном производстве тканей. стали, посуды и в машиностроении довольно скоро распространилось на большинство остальных отраслей. Но индустриализация не только непрерывно выполняла задачу привлечения машин для удовлетворения всевозможных человеческих нужд; другой, не менее важной ее задачей было достижение высокого уровня организации труда, который позволил бы эксплуатировать новую технику на полную мощность. Печать уже являлась механическим процессом, однако в течение XIX и XX веков технологическое развитие привело к колоссальному увеличению скорости и объемов выпуска печатной продукции — попутно подарив миру такие технологии, как механическое копирование изображений, фотографию, телефон, кинематограф, радио, телевидение, а также создав способы доведения всего этого до населения. Многие из перечисленных технологий, будучи изобретенными в Европе, получили первое массовое применение именно в Соединенных Штатах. Активное освоение и облагораживание массовой популярной культуры стало той чертой, которая выделяла Америку на фоне европейских предшественников. Типографские технологии развивались несколькими этапами: в 1828 году для тиражирования нью–йоркской «Коммершиал эдвертайзер» и филадельфийской «Дейли кроникл» была впервые использована двухцилиндровая ротационная печатная машина; в 1861 году стереотипирование, позволившее без труда получать дубликаты печатной формы страницы, подняло скорость печати с примерно 15 до 25 тысяч листов в час; в 1890–х годах применение свернутых в рулоны длинных полотен бумаги довело скорость до 96 тысяч двухсгибных (умещавших восемь страниц) листов в час, а редакционная часть газетного и журнального дела существенно преобразилась с введением наборных машин, пишущих машинок и телефонов. Индустриализация производства самой бумаги между 1890 и 1900 годами увеличила его объемы в три раза. Число читателей американских газет умножалось вместе с американским населением, однако другим их немаловажным преимуществом (в отличие от европейских) была свобода от правительственного вмешательства и сословных предрассудков. Тогда как в Европе газеты возникли в среде образованного дворянства и отражали социальное мировоззрение правящего класса, американская пресса отсчитывала свою традицию независимого и критического отношения к власти еще от Бенджамина Франклина и его «Филадельфия газетт». Джозеф Пулитцер, владелец «Сент–Луис пост диспэтч» и «Нью-Йорк уорлд», был иммигрантом из Венгрии, который начинал простым репортером, а Уильям Рэндолф Херст был сыном человека, поднявшегося с низов и сколотившего миллионное состояние на горнодобыче и скотоводстве. Газеты Херста заслужили неоднозначную репутацию сенсационной подачей материала, однако в число работавших на него журналистов входили такие знаменитости, как Амброз Бирс, Стивен Крейн, Марк Твен и Джек Лондон. Массовая пресса играла роль своего рода социального клея, скреплявшего многонациональную страну единым языком и культурой; опираясь на новейшие коммуникационные и транспортные технологии, она выработала особый, отличительно американский голос — скептический, оптимистический, романтический, патриотический, неистово вздымающийся и тут же сухо высмеивающий свой чрезмерный пафос. Именно этот голос излагал мнения и чувства простого американского читателя. Когда периодическая печать достигла технологического уровня, позволившего ей играть ту роль, которую она играла на протяжении почти всего XX века, Америка познакомилась с еще одним новшеством из?за океана. В сентябре 1895 года на ярмарке в Атланте публике был представлен «Витаскоп» — машина, проецирующая изображения с недавно изобретенной эластичной пленки на большой экран. 23 апреля 1896 года его впервые показали в Нью–Йорке, а в 1905 году один владелец магазина в Пенсильвании начал крутить пленки у себя в подсобке, собирая по пять центов за вход. К1910 году в США действовало 10 тысяч «никелодеонов» (пятицентовых павильонов), имевших еженедельную аудиторию в 23 миллиона человек — цифра, равная 20 процентам всего населения. Фильмы были немыми, и это означало, что любой, от итальянца до украинского еврея, мог понимать их и получать от них удовольствие. Впрочем, нельзя сказать, что они требовали какого?то особого понимания — благодаря своей новизне и дешевизне кинематограф собирал толпы, показывая все, что угодно. Как бы то ни было, компании, делавшие фильмы, быстро осознали, что создание соответствующего антуража привлечет еще больше людей и принесет еще больше денег; как следствие, с 1913 года в стране началось активное строительство специальных зданий для показа кинолент. К 1926 году в США было уже 20 тысяч кинотеатров, которые еженедельно посещали 100 миллионов человек — что составляло почти половину населения страны. По социальному происхождению кинопроизводители немногим отличались от кинозрителей. Кинематограф едва ли ассоциировался с культурой, и поэтому социальные барьеры на пути желающих в нем поучаствовать отсутствовали — в любом случае это была Америка, страна больших возможностей. Группа еврейских иммигрантов подвизалась в кинобизнесе практически с самого начала, и им удалось выжить в условиях неизбежной дальнейшей структуризации. В первое десятилетие нового века отрасль базировалась в Нью–Йорке, однако северо–восточный климат был слишком капризным для съемок, зависевших от хорошего естественного освещения, и кроме того, здесь возникли проблемы с законом. Вскоре после изобретения «Витаскопа» консорциум под началом Томаса Эдисона завладел монополией на производство и распространение фильмов, и отважившиеся посягнуть на нее в худшем случае рисковали арестом на съемочной площадке, а в лучшем —уничтожением оборудования. Выходом мог стать только переезд в место, достаточно удаленное от Нью–Йорка, с постоянной хорошей погодой и возможностью при случае улизнуть от властей через мексиканскую границу. Около 1907 года производители и постановщики начали снимать фильмы в южнокалифорнийском Лос–Анджелесе, а в 1911 году компания под названием «Нестор» построила первую постоянную студию к северо–западу от города, в нескольких милях пути по грунтовой дороге. Следуя примеру «Нестора», в Калифорнию постепенно стекались и остальные, находя здесь дешевую рабочую силу специалистов–техников и свободу от преследования закона. Всего через десять лет в городе уже существовало 760 студий, и не менее 80 процентов кинокартин всего мира появлялось на свет в одном из лос–анджелесских предместий — Голливуде. Если первые европейские создатели кинокартин делали их на основе классической литературы, тем самым потакая вкусам образованной буржуазной публики, американцы, озабоченные презвде всего количеством проданных билетов, показывали на экране все, что способно произвести немедленный эффект, — вестерны, погони, перестрелки, висение на краю обрыва. Однако в 1910–х годах голливудские студии начали замечать, что фильмы с сюжетной линией и характерами превосходят остальные по популярности и продолжительности проката, тем самым с лихвой окупая дополнительные затраты при подготовке и производстве. Заметили они и то, что зрителям нравилось как можно чаще видеть одних и тех же актеров — так родился феномен кинозвезды. Гений первопроходцев кинематографа проявился в том, что средство самого незамысловатого увеселения они сумели превратить в средство выражения неизменных, фундаментальных человеческих ценностей. Как Джотто использовал церковную роспись по сырой штукатурке, а Диккенс — массовые периодические издания для одноразового чтения, американские режиссеры использовали технологию своего времени для того, чтобы обратиться к темам, волнующим зрителей. Первым, кто по–настоящему реализовал потенциал нового носителя, стал Д. У. Гриффит (1875–1948). Сын знаменитого кавалерийского командира времен гражданской войны. Гриффит начинал театральным актером, но через какое- то время перешел к сочинению сценариев для только что появившегося в Нью–Йорке кинобизнеса. Нанятый студией «Биограф», в 1908 году он снял свою первую кинокартину, «Приключения Долли», главную роль в которой сыграла его жена Линда Арвидсон. Работая с невообразимой скоростью — около 450 однокатушечных фильмов за следующие пять лет. — Гриффит постоянно старался найти более совершенные способы общения с аудиторией. Хотя подвижная камера, крупный и дальний планы, драматическое освещение, изменение ракурса и параллельный монтаж были придуманы не им, в его руках эти технические приемы сливались в неразрывное целое с самим повествованием. Усилиями Гриффита и его оператора Билли Битцера кино из гибрида статической, «театральной» мелодрамы с хаотической беготней и трюками превращалось в глубокий и выразительный жанр. На фоне гипертрофированной жестикуляции, характерной для постановок ранней эпохи, Гриффит учил актеров своей труппы игре более тонкой и нюансированной. Он понимал, что если взять лицо актера крупным планом, это позволит изобразить эмоцию, неуверенность или внутреннюю реакцию на происходящее мельчайшими движениями лицевых мускулов. Использование крупных и пейзажных дальних планов повторяло проделанное когда?то такими революционными жанрами, как портрет и роман, — творец брал вездесущие элементы опыта (многозначность человеческой мимики, эффект изменяющейся освещенности деталей ландшафта) и заставлял их целиком поглотить внимание аудитории. В 1913 году Гриффит покинул «Биограф», чтобы начать работу над первым великим эпическим произведением американского кинематографа. «Рождение нации» продемонстрировало потрясающие возможности нового художественного средства, но одновременно явилось опытом мифотворчества, попыткой рассказать американцам, кто они и откуда ведут свое происхождение. Выпущенный в 1915 году, фильм пользовался колоссальным успехом — люди стояли в очередях несколько кварталов, чтобы выложить за билет неслыханные 2 доллара — и вызвал неоднозначную реакцию. Изображение ку–клукс–клановцев героическими защитниками свободы возмутило многих американцев (и заставило Гриффита снять «Нетерпимость», чтобы доказать свою приверженность межрасовой терпимости); тем не менее сам фильм дал жизнь кино как коммерческому искусству. Время от времени и без особенного успеха отдававшие дань классическим произведениям литературы и библейским мелодрамам, голливудские фильмы сделали главной темой саму Америку. «Рождение нации» положило начало преображению вестернов и гангстерских похождений, развлекавших зрителей на заре кинематографа, в специфически американскую форму мифологии и бытописания. Причем феномен кинозвезды делал эту американскую мифологию не просто повествованием о порядочных мужчинах и женщинах, пересекающих прерии в фургонных обозах или живущих на улицах, где заправляют бандитские шайки, и с доблестью преодолевающих невзгоды судьбы. Это было повествование о мужчинах и женщинах, точь–в-точь похожих на Лайонела Барримора и Лилиан Гиш, Кларка Гейбла и Бетти Дэвис, Джона Уэйна и Кэтрин Хепберн, — об обыкновенных необыкновенных героях. Кинематограф дал американской культуре XX века уникальный голос — голос, в котором готовность рисковать, неуспокоенность, жестокость протагонистов переплетались с фундаментальным человеческим стремлением к личному самоопределению и обретению духовной родины. Вестерн обрел черты схематической нравственной притчи, разворачивавшейся на фоне беззакония и насилия, но лучшие образцы этого жанра одновременно становились исследованием сложного душевного мира их героев. В творчестве Джона Форда, иммигранта во втором поколении, истории о семье, перебирающейся в новые места в караване крытых повозок, о службе в кавалерийском полку, об одинокой ферме посреди прерий неизменно имели своей подоплекой отчаянную попытку человека найти духовное пристанище, отгородиться от торжествующей жестокости тех, кто разобщен и оторван от корней. Неудивительно, что эти истории находили живой отклик у обитателей перенаселенных, неотличимых друг от друга, часто пораженных беззаконием городов индустриального северо–востока и Среднего Запада. Чрево американского преступного мира сделалось неиссякаемым источником сюжетов не только для кинематографа — по всей Америке читателями жадно поглощались дешевые романы и журналы, неутомимо эксплуатировавшие криминальную тему (к 1922 году журнальный ассортимент в Соединенных Штатах превышал 22 тысячи названий). И вновь среди многочисленных авторов бросового чтива нашлись несколько человек, которым удалось использовать низкий на первый взгляд жанр «крутого» детектива в качестве средства художественного выражения. Произведения Дэшиела Хэммета, Реймонда Чэндлера, Джеймса М. Кейна рассказывали о надеждах, стремлениях и иллюзиях американской жизни больше, чем творчество практически любого другого современного им творца. Не менее важными проводниками массовой культуры стали фонограф и радио, вместе обеспечившие возможность широкого распространения и тиражирования музыки. И опять содержание этой новой формы бытования искусства — записанной музыки — оказалось не менее важным, чем технология, которая дала ей жизнь. Если в Европе записывались, как правило, популярные оперные арии и оркестровые сюиты, то в Америке появление звукозаписи дало совершенно несхожие плоды. Сегрегация на Юге привела к формированию афроамериканской культуры — соседствующей с господствующей культурой белой Америки, но отличающейся от нее в корне. Афроамериканцам не были доступны технологии, который позволяли заниматься живописью, архитектурой, литературой или кинематографом, однако им был доступен небольшой набор музыкальных инструментов и у них за плечами была долгая традиция самодеятельного музицирования. Странствующие по городам и сельским районам Юга музыканты исполняли песни в странном стиле, называемом блюзом. Они брали традиционные европейские инструменты — пианино, корнет, гитару—и заставляли их звучать совершенно по–новому. Слишком хорошо знакомые с нею, мы недооцениваем все новаторство блюзовой музыки. Бесконечные вариации внутри и вокруг базовой темы, вместе с принципиальной непосредственной эмоциональностью исполнения, стали преобладающими чертами музыки XX века и вообще всей западной культуры. Нью–Орлеан, черное сообщество которого имело достаточно средств, чтобы платить за развлечения и приобретать музыкальные инструменты, стал местом рождения джаза. Музыканты, скитальцы и изгои всех рас, находили комфортное прибежище в гедонистической атмосфере этого города, выделявшегося на фоне остальной Америки. Но в 1920–е годы благодаря Джелли Роллу Мортону, Луису Армстронгу и Бесси Смит джаз из Нью–Орлеана попал в города Севера, а Кинг Оливер и Фэтс Уоллер сделали его популярным по всей Америке. У чернокожего населения было достаточно денег, что-бы сделать Смит или Армстронга настоящими джазовыми звездами, однако довольно скоро усилиями белых композиторов вроде Ирвинга Берлина и Джорджа Гершвина на основе блюза, джаза и рэгтайма создается новый тип популярной песни. Хоровая, декламационная манера, свойственная европейской песне XIX века, ушла в прошлое, ее место заняла персонализированная, экспрессивная, драматическая подача, гораздо более близкая обитателям урбанизированного мира новой Америки. Тем временем в провинции, особенно в Техасе и на остальном Юге, белые исполнители вроде Джимми Роджерса начали перенимать приемы своих черных коллег, что привело к рождению кантри— белой версии блюза, время от времени перемежающейся вальсами и другими народными танцевальными мелодиями. Сентиментальная любовная песня, не важно — бродвейская, ковбойская или свинговая, превратилась в настоящий гимн Америки. Выраженная простым, повседневным, невысокопарным языком, исполняемая обычным, а не поставленным голосом, всегда индивидуально окрашенная, любовная песня воплощала собой веру в то, что в хаотическом, непрочном, бесчувственном мире душа по–прежнему способна обрести убежище в любви между двумя людьми. Кино, музыка, пресса, заполонившие Америку в 1920–х годах, сплотили ее как страну Все американцы смотрели одни и те же фильмы, насвистывали одни и те же мотивы, читали одни и те же статьи. Одна и та же пленка тиражировалась и демонстрировалась по всей стране, одна и та же записанная песня штамповалась на многих тысячах пластинок и добиралась до каждой радиостанции и каждого заведения, где стоял музыкальный автомат. Поезда доставляли популярные ежемесячники— «Лэдиз хоум джорнал», «Сатердей ивнинг пост», «Макюпорс» — в любой, самый заштатный городок Америки, а телефон и телеграф гарантировали, что газеты всех крупных центров сообщат своим подписчикам одни и те же национальные новости. Но кроме массовой культуры американцы испытывали воздействие и еще одного важнейшего объединителя — товаров массового производства. Журналы, газеты, радиостанции размещали на своих страницах и в эфире рекламу продукции, которую можно было приобрести во всех американских магазинах. Это означало, что к тому времени американская промышленность уже должна была работать в континентальном масштабе — и это стало возможным благодаря новому типу капитализма. В XIX и начале XX века отдельные предприниматели один за другим начали реализовывать возможности, которые могли возникнуть исключительно в условиях промышленного бума. Нередко это были люди, в которых талант инженера или изобретателя, хорошо осведомленного в технических вопросах, сочетался с деловой хваткой, и некоторым из них благодаря коммерческому чутью и решимости обойти любых конкурентов удалось построить на своих изобретениях огромные индустриальные империи. В свою очередь гигантский прирост населения и особенности американской политики — приверженность принципу невмешательства, часто сочетавшаяся с откровенной коррумпированностью, — позволили этим безжалостным и целеустремленным личностям стать монополи стами в своих сферах деятельности. Империи, созданные такими деятелями, как Корнелиус Вандербилт, Генри Форд, Джон Рокфеллер, Дж. П. Морган и Г. Дж. Хайнц, по сути представляли собой династические королевства, управлявшиеся либо в одиночку, либо в союзе с ближайшими родственниками. Глава такой империи являлся публичной фигурой, которой доставался весь почет или позор за действия компании. Идея корпорации —делового механизма, который существовал за счет денег вкладчиков, не принимавших участия в управлении, — была хорошо известна, однако общедоступное размещение акций практиковалась лишь в ограниченном количестве отраслей, к примеру, в железнодорожной, где правительство финансировало инвестиции путем продажи облигаций. Эта ситуация изменилась на рубеже веков, когда слияние финансового и промышленного капитала произвело на свет «корпоративную революцию». Ключевым эпизодом этой революции стало образование в 1900 году «Юнайтед Стейтс стал». Когда Эндрю Карнеги за 250 миллионов долларов продал свою компанию группе банкиров во главе с Дж. П. Морганом, тот в союзе с другими промышленниками основал трест, который объединил всех крупных американских производителей чугуна, стали и кокса, сосредоточив под одним началом управление акционерным капиталом. Мощь, которую обрели сплотившиеся финансисты и промышленники, была поразительной, однако Морган действовал в рамках уже сложившейся тенденции. В 1890 году совокупный капитал производственных компаний, чьи акции продавались на бирже, составлял 33 миллиона долларов; в 1891 году он увеличился до 260 миллионов, а в 1898 году — до 2 миллиардов. Такой экспоненциальный рост продолжался вплоть до 1903 года, когда акционерная стоимость производящих компаний достигла отметки в 7 миллиардов долларов. В 1904 году на рыночные акции в США приходилось больше половины производственного капитала. Тем не менее совокупная стоимость акций так и не превысила уровень в 7 миллиардов долларов до 1914 года — как оказалось, это была не бесконечная экономическая экспания, а переходный период от одной системы экономики к другой. Случившаяся перемена имела важное значение для западной цивилизации в связи с той вездесущей ролью, которую отныне стали играть корпорации — ив реальном плане, как один из самых серьезных источников влияния на жизнь многочисленных клиентов и служащих, и в идеальном, как потенциальная организационная модель для любого общественного учреждения. После 1900 года начался активный процесс вторжения корпораций во все аспекты коммерческой жизни, а в Европе, Японии и Северной Америке они сделались становым хребтом промышленности и торговли. Поскольку производство, транспортировка и продажа товаров в современной экономике требовали необычайно мощного административного аппарата, в планировании, сбыте, проведении счетов, отслеживании поставок, бухгалтерском и складском учете понадобилось задействовать целую армию работников, и еще немалое число последних должно было справляться с канцелярскими обязанностями — машинописью, размножением документов, поддержанием телеграфной и телефонной связи. Корпорации начинали функционировать в конторах, расположенных на фабричной территории, однако довольно скоро управленческие корпуса обрели самостоятельное существование — вблизи финансовых учреждений, а также жилья и прочей инфраструктуры, которая была необходима для конторских служащих. Особняком стоящее солидное здание штаб–квартиры, где планировались стратегии и решалась судьба компании, и населяющие его люди, вырабатывавшие эти стратегии и решения, — именно они стали смыслом слова «корпорация». Конторские служащие находили в корпорации комфортную среду, гарантировавшую пожизненное материальное благосостояние в обмен на не слишком тяжелый труд, — никому из них не грозило быть разжалованным в простые шахтеры или литейщики. Для честолюбивых людей, вступавших на это поприще, открывались широкие перспективы продвижения по службе в рамках большой, непрерывно реформирующейся организации, а для коммуникабельных она предоставляла шанс общения с кругом коллег, таких же, как они, конторских служащих, причем не только на работе, но и за ее пределами. Корпорация стала не столько домом, сколько грандиозной структурой, обеспечивающей современный тип уклада жизни. Хотя новоявленные «белые воротнички» воспринимали ее как нечто само собой разумеющееся, их деды вряд ли сочли бы корпорацию чем?то обычным и естественным. Отрицательные эффекты корпоративной жизни, не столь бросавшиеся в глаза, особенно на первых порах, оказались настолько же вездесущими, как и она сама. Необходимость поддерживать положение на работе, оправдывая ожидания начальства, часто не вполне понятные, ощущение, что за «должностным соответствием» постоянно следят, смехотворное и тем не менее неослабевающее соперничество между коллегами, измеряемое стоимостью личного автомобиля, роскошью и величиной кабинета, размером жалования, — все это развивало у обитателей корпоративного мира некое подобие паранойи, состояние легкого, но постоянного психического изнурения. В этом мире не существовало такого понятия, как просто хорошо справляться со своей работой, — внутри организации человек мог только расти или падать. Поскольку управление компанией опиралось на постоянное поддержание в персонале медленно тлеющего страха, главенствующим настроением становилась особая смесь личной амбициозности и корпоративного конформизма — работник офиса мог сохранять свои позиции и продвигаться по службе, только предугадывая желания других и удерживаясь в рамках негласного кодекса корпоративного поведения. Приверженность корпорации стала неотъемлемой частью психологии работников — даже если им не нравилось то, чем они занимаются; конформизм сделался ценой уверенности в завтрашнем дне. Преданность месту работы и сослуживцам, неутомимо воспитываемая корпорациями, всегда грозила путаницей в отношениях человека с внешним миром. Управленцы любого акционерного общества по закону обязывались прилагать все усилия к повышению стоимости акций, что лишало их всякой обязанности (а часто и возможности) действовать на благо интересов общества в широком смысле. Но, несмотря на этот эгоцентризм, сосредоточенность на собственных интересах, корпорации, обладавшие неоспоримым финансовым влиянием, рассматривались многими как кровеносная система национальной экономики, и поэтому самоочевидность истины «Что хорошо для “Дженерал моторе”, хорошо для Америки» не вызывала сомнений. Защита интересов корпораций с самой поры их появления сделалась столпом внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, а классическая корпоративная штаб–квартира — поблескивающее мраморным фасадом здание на Уолл–стрит или Пятой авеню — не только публичным лицом крупного бизнеса, но и символом могущества и престижа самой Америки. Возвигнутые в Нью- Йорке Крайслер–билдинг (1930), Вулворт–билдинг (1913), Метрополитен–лайф–билдинг (1932) и Эмпайр–стейт–билдинг (1931) стали памятниками великой эпохи владычества корпораций. В первой половине XX века корпоративная структура хозяйствования создала условия для практически беспредельной экспансии производственных предприятий. Те из них, что получали достаточную прибыль, обеспечивали дальнейшее развитие путем увеличения доли на растущем рынке или скупкой конкурирующих компаний на деньги армий своих акционеров. Антитрестовское законодательство, впервые принятое в 1904 году, запретило монополии, однако в большинстве промышленных отраслей правила по–прежнему диктовали максимум две–три корпорации. Тот факт, что магазины любой достаточно крупной улицы Америки имели на своих полках один и тот же набор товаров, вместе с популярной культурой все активнее способствовал социальной однородности Соединенных Штатов. Благодаря же тому, что эти явления совпали с пиком небританской иммиграции в Америку, реальное многообразие языков и культур обрело опознаваемые черты единой нации. Каждая семья стремилась иметь свой автомобиль Форда, свою швейную машинку Зингера и свой пылесос Гувера. Единообразие американской жизни, поддерживаемое одними и теми же фильмами, музыкой, журналами, газетами и потребительской продукцией, дало американским производителям огромные преимущества и сделало доступным для граждан Соединенных Штатов изобилие дешевых товаров. Богатство корпораций и их первостепенное значение для национальной экономики оборачивались ростом их политического влияния, а новые методы рекламы — ростом влияния на потребителей. По сравнению с Америкой в Европе подобная ситуация складывалась достаточно медленно, ибо здесь по–прежнему сохраняли свою силу традиционные финансовые структуры и потребительские привычки. Лишь после Второй мировой войны Европа смогла на собственном опыте познакомиться с могуществом американских корпораций и американской культуры. Формирование современной Америки нисколько не отменило присущих человеческому обществу противоречий, хотя ее устройство кое в чем отличалось от устройства государств Западной Европы. Способная как к благодетельному идеализму, так и к жестокому давлению, Америка провозглашала себя свободной страной, но одновременно связывала граждан узами законодательных и экономических ограничений. Вдохновленные ростом экономики, продолжавшимся непрерывно с 1865 по 1929 год, американцы верили, что неуемная энергия, оптимизм, индивидуальное честолюбие позволили решить все главные проблемы современного общества. Убежденные также в особом предназначении своей страны, в том, что она выступает силой на стороне добра, многие из них уже ничем принципиально не отличались от своих выдающихся предшественников в Афинах. Риме, Париже и Лондоне. Можно заметить, что у них было даже больше оснований для культивирования подобного благородного мифа, чем когда?то у европейцев. Граждан Соединенных Штатов не сплачивали узы крови или истории, им требовалась объединяющая идея — и их страна стала воплощенным идеальным видением, сияющим «градом на холме». Американское общество отличал не только полумессиан- ский идеализм, но и гораздо более жизненное отношение к современности. В отличие от Европы, американцы не отринули идею популярной культуры, а напротив, создали технологии, позволившие ей появиться на свет. В первые десятилетия XX века в городах Америки сложилась особая урбанизированная культура, существовавшая в резонансе с мироощущением их обитателей — с их стремлениями, духовной неудовлетворенностью, жаждой жизни перед лицом бесстрастных сил индустрии и коммерции. Пусть не все, особенно в Европе, были готовы ее признать, новая цивилизация Запада состоялась. |

|

||