|

||||

|

|

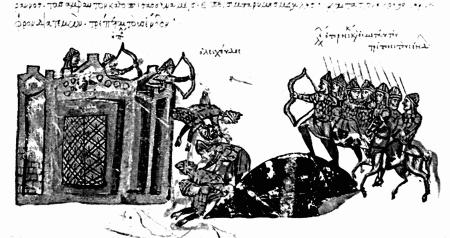

Конунг, рыцарь, джигит и василевс Смежные ремесла лучников Читатели, будем надеяться, еще помнят цитату из «Последнего Кольценосца», в которой приводится мнение благородных рыцарей по поводу разных типов стрелкового оружия. Отметим: в этой среде иногда все-таки действительно было принято презирать лук как «оружие голодранцев» – но, с другой стороны, едва ли не чаще умение пользоваться луком входило в комплекс благородных искусств.  Английская миниатюра XII в. (фактически сразу за эпохой викингов), изображающая «датских» лучников. Для художника они действительно злобные голодранцы – особенно если учесть, что стреляют они по христианинскому святому Эдмунду. Но луки у них, похоже, тисовые – и в целом напоминают прототип английского longbow. Еще в эпоху викингов (разумеется, мы понимаем условность этого термина и учитываем, что «викинг» – не нация, а профессия, более того: профессия, не слишком совместимая со службой в дружине конунга… если, конечно, конунг вместе со своей дружиной не отправляется «на заработки» в викингский поход…) получил распространение термин «idrottir» – «искусства», применяемый для обозначения этого комплекса единым блоком. Состав всего idrottir в какой-то степени менялся, но всегда включал такие виды idrott, как борьба, плавание (обычно – включая умение глубоко нырять, проплывать какое-то расстояние в доспехах и вести бой «на плаву»), умение владеть оружием (от меча до лука), верховая езда (включающая умение владеть оружием), ходьба на лыжах (без отрыва от него же)… А еще – стихосложение и, отдельно от этого, умение разбираться в скальдической поэзии (что куда труднее, чем ее сочинять!), игра на музыкальных инструментах и прочие искусства того же рода. Самые крутые из «новых шведских» (норвежских, исландских – нужное подчеркнуть) могли похвастаться даже знанием книжной, т. е. латинской, премудрости – что, как правило, иллюстрировало высокий политический рейтинг и/или финансовую состоятельность семьи, способной выписать из-за границы учителя-клирика, – а то и, трудно поверить в такую крутизну, умением играть в шахматы! Конечно, освоить несколько idrott на высоком уровне обычно удавалось лишь представителям воинской элиты (она же – родовая аристократия). Например, конунг Харальд Хардрада, обращаясь к своей будущей супруге Елизавете Ярославне, информирует ее (а пожалуй, скорее потенциального тестя – Ярослава Мудрого) насчет своих успехов в восьми искусствах: езде верхом, плавании, ходьбе на лыжах, стрельбе, гребле, сложении стихов, игре на арфе, знании поэзии. Факт овладения последним названным idrott подтверждается самым текстом послания, представляющего собой скальдическую драппу из нескольких восьмистрочных вис. Герой «Саги об Оркнейцах» Кали Кальссон, желая подчеркнуть, что он ничем не уступает ярлу Регнвальду, называет целых девять искусств, в которых преуспел: игра в шахматы, знание рун, книжная грамотность, ювелирное дело, ходьба на лыжах, стрельба из лука, гребля, игра на арфе и сложение стихов. Умение владеть мечом, копьем и секирой в этот список, как видим, не включено: это скучная прозаическая обыденность, которой даже как-то странно хвалиться перед ярлом. То ли дело первое, четвертое и, что в нашем случае особенно важно, шестое из высоких искусств, доступных не каждому! (Наш давний знакомец Бабур, представитель совсем иной воинской культуры, этот перечень оценил бы. Он, наравне с умением стрелять, рубиться и командовать войском в бою, постоянно описывает разного рода «правила обхождения», принятые в его кругу. Тут и умение подобающим образом одеваться, и навыки учтивой беседы, художественные вкусы, каллиграфия, умение рисовать и музицировать, «дар наматыванья чалмы»… то же умение играть в шахматы… В отдельных случаях – даже умение писать трактаты о стихотворных размерах, принятых в персидской, арабской и тюркской поэзии; во всяком случае, сам Бабур этим в свободное от военных дел время занимался. Об одном из своих родичей он с огорчением говорит: «дар к стихосложению у него был, но он не развивал его»; о другом с определенным недовольством сообщает, что тот «сочинял стихи особого рода, в которые включал устрашающие слова и мысли», напоминающие скрытые проклятия. Это неудовольствие, в свою очередь, смог бы оценить образованный викинг: в скальдической поэзии существовали представления о ниде – строках, фактически заключающих в себе враждебную магию. Поэтическое мастерство оценить трудно, тут слишком многое зависит от переводчика, но в Средние века классическая восточная поэзия достигала очень высокого уровня, и Бабур, если судить по его газелям и рубаи, был достойным ее представителем: президенты-падишахи современных стран Востока, конечно, тоже временами публикуют плоды вроде бы собственного литературного творчества, но – «не тот класс езды на поросенке!»; в искусстве лучника им тем более с Бабуром не равняться. А вот в шахматы он, возможно, сумел бы обыграть большинство таких президентов и даже ярла Регнвальда, однако современных мастеров вряд ли чему-то мог научить: это была еще совсем не та игра. Описание мастерства сильнейшего из известных Бабуру шахматистов выглядит довольно забавно: мол, большинство людей могут переставлять шахматные фигурки только правой рукой – но тот мастер так продвинулся в этом благородном искусстве, что умел играть двуручно! Все эти описания как будто уводят нас слишком далеко в сторону. Но до чего же интересно узнать, какие «профессии» считались смежными с мастерством лучной стрельбы!)  Резьба на костяном ларце эпохи викингов: оборона укрепленного дома. Видно, что умелый лучник, даже когда он один, создает осаждающим массу проблем В «Саге об Орваре Одде» (то есть об Одде по прозвищу «Стрела»: он действительно прославленный лучник и это свое прозвание не унаследовал, а честно заработал) о главном герое сперва говорится обобщенно: «Он научился всем искусствам, которыми мужчине полагается владеть», но из последующего становится ясно, что комплекс idrottir включал в себя борьбу (в нашем понимании – скорее рукопашный бой), участие в играх (главным образом включавших в себя элементы лапты, «хоккея на траве», футбола – и, конечно, все того же рукопашного боя, куда же без него… хорошо хоть в данном случае он не совмещался с игрой в шахматы или на арфе!), плавание, стрельбу на скаку – «а в перерывах между этими занятиями юноши беседовали с мудрыми людьми или говорили на иностранных языках». «Сага об Орваре Одде», в отличие от «родовых» исландских саг, вообще-то довольно плотно насыщена «волшебными» описаниями и маловероятными событиями [4]. Однако когда дело доходит до описания стрельбы, фантастика отступает перед реализмом. Так что когда в одном из стрелковых эпизодов вдруг появляются странности, не лезущие ни в какие реалистические ворота (некое укрепление будто бы защищено колдовскими чарам, поэтому обстрел его не приносит никакого успеха – до тех пор, пока Одд не догадался использовать стрелы с каменными наконечниками: древнее оружие, против которого современная магия бессильна) – впору все-таки предположить, что это тоже фантастическое переосмысление реальных событий. Например, завуалированное признание высоких поражающих свойств каменного наконечника, которые проявляются абсолютно независимо от наличия (или отсутствия) магических заклинаний. В пору безраздельного господства металла этот факт, вполне реальный, был столь глубоко забыт, что и вправду мог потребовать для своего объяснения колдовства. Но как бы там ни обстояло дело с колдовством или тем, что викинги принимали за него, гораздо интереснее упоминание о «стрельбе на скаку». Ведь скандинавы эпохи викингов, даже конца ее, вообще-то считаются «ездящей пехотой», для боя они обычно сходят с коней, да и для Западной Европы в целом это умение не слишком характерно. Однако, как видим, были и исключения. Немногим позже европейский хронист, участник Первого крестового похода, описывал сельджукских конных лучников как род войска, «не известный никому из нас». Ну, может, вокруг него действительно собрались крестоносцы с достаточно узким кругозором, в жизни не видавшие хотя бы современных им венгров или византийцев; а возможно, просто ему самому, человеку смиренному и книжному, в военном деле много чего не было известно. В том числе – информация о «старых» воинских традициях европейского северо-запада, предрыцарских и раннерыцарских, но еще не совсем ушедших в прошлое… Семейное дело императоров Раз уж мы заговорили о византийцах… Многие из византийских авторов уделяют немалое внимание лучной стрельбе, преимущественно конной, иногда и с рассмотрением тактико-стратегических особенностей (потому что среди этих византийских авторов есть крупные военные чиновники и даже императоры). Порой среди этих разработок встречаются и специализированные трактаты по военному искусству.  В хронике Иоанна Скилицы (пожалуй, самая насыщенная иллюстрациями из византийских рукописей!) лук изображается главным образом как оружие осадных боев: в полевых сражениях мы его фактически не видим. Прокопий Кесарийский, не с чужих слов описывая результаты победоносного для Византии похода против готов 536–540 гг., делает вывод, что основным успехом византийцы обязаны умелому использованию конных лучников. У готов «стреляющей» была только пехота, на тот момент почти презираемая часть войска, о грамотном взаимодействии с которой готская конница толком не заботилась; в результате византийские лучники, поддерживаемые действиями «ударных» сил, могли буквально расстреливать разные части готского войска попеременно. Не менее успешно применялся византийский лук и против вандалов, и даже против персов (хотя по своему происхождению он, пожалуй, близок к персидскому: один из восточных вариантов, византийцами перенятый у врагов и союзников). Одержимый большим воодушевлением по поводу современности, Прокопий даже готов отказаться от традиционного для греческой культуры восхищения античностью: «Тому, кто желает судить по справедливости, покажется совершенно очевидным, что нет ничего более мощного и грандиозного, чем те события, которые произошли в этих войнах. В ходе их были совершены дела, более достойные удивления, нежели все те, о которых нам известно по преданию, разве только кто-нибудь, читая наш рассказ, не отдаст предпочтения старым временам и не посчитает события своего времени не заслуживающими внимания. В самом деле, некоторые, например, называют нынешних воинов стрелками, в то время как самых древних величают ратоборцами, щитоносцами и другими возвышенными именами, полагая, что такая доблесть не дожила до нашего времени. Поспешно и без всякого опыта составляют они свое суждение. Им не приходит в голову мысль, что у гомеровских лучников, которым самое название их ремесла служило поруганием, не было ни коня, ни копья; щит не защищал их, и ничто другое не оберегало их тело. Они шли в бой пешими и для защиты были вынуждены либо брать щит товарища, либо укрываться за какой-нибудь надгробной стелой. В таком положении они не могли ни спастись, когда приходилось обращаться в бегство, ни преследовать убегающих врагов. Тем более они не могли открыто участвовать в битве, но, в то время как другие сражались, они, казалось, что-то творили украдкой. Кроме того, они нерадиво владели своим искусством: притянув тетиву к груди, они пускали стрелу слабую и совершенно безопасную для того, в кого она попадала. Таким было в прежние времена искусство стрельбы из лука. Нынешние же лучники идут в сражение, одетые в панцирь, с поножами до колен. С правой стороны у них свешиваются стрелы, с левой – меч. Есть среди них и такие, у которых имеется копье, а на ремне за плечами– короткий без рукояти щит, которым они могут закрывать лицо (видимо, скорее голову в целом. Этот „навесной“ щит, не предусматривавший перемещения в левую руку, находит соответствия у совершенно неожиданных народов: пеших лучников крайнего северо-востока Евразии! – Авт.) и шею. Они прекрасные наездники и могут без труда на полном скаку натягивать лук и пускать стрелы в обе стороны, как в бегущего от них, так и в преследующего их неприятеля. Лук они поднимают до лба, а тетиву натягивают до правого уха, отчего стрела пускается с такой мощью, что всегда поражает того, в кого попадает, и ни щит, ни панцирь не может отвратить ее стремительного удара. И все же есть люди, которые, пренебрегая всем этим, благоговеют перед древностью и дивятся ей, не отдавая дани новым изобретениям. Однако вопреки этому мнению в ходе этих войн произошли дела величайшие и достопамятные»  Эта фреска на стене Афонского монастыря выполнена уже в поздневизантийской традиции – но канон изображения «святого воина» восходит еще к тем временам, когда сложный лук был одним из главных предметов вооружения панцирного всадника. Прокопий по «основной профессии» все-таки историк. Однако и в чисто военных трактатах эпохи ранневизантийского военного могущества звучат аналогичные ноты. В «Стратегиконе» Маврикия основное внимание уделяется действиям стреляющей конницы, причем в самых различных условиях: «…Плащи-накидки, сделанные из тряпок, должны быть просторны и с широкими рукавами, чтобы воины могли в случае дождя или сырой погоды накинуть их на себя, прикрыть панцирь с луком и сберегать таким образом свое вооружение, не будучи при этом стеснены действовать стрелами или копьем. Это необходимо при разведках, так как прикрытые ими панцири не видны неприятелю, а ударам стрел, конечно, будут сопротивляться». Но и другие категории лучников удостоены внимания, с первых же строк трактата: «Как следовало бы вести одиночное обучение воиновНадо, чтобы пехотинец умел быстро пускать стрелы из лука по римскому или по персидскому способу; это достигается быстрым выниманием стрелы (из колчана) и сильным натягиванием тетивы; все это нужно и полезно также и для всадников. Когда дело будет так поставлено, потому что тихо пускать стрелу бесполезно, надо перейти к стрельбе в какую-либо цель: пехотинцы чтобы стреляли с определенного расстояния или в копье (воткнутое в землю), или в другие какие-либо цели, всадники чтобы стреляли на скаку: вперед, назад, вправо и влево. Кроме того, им надо уметь вскакивать на лошадь, на скаку быстро выпускать одну стрелу за другой, вкладывать лук в колчан, если он достаточно обширен, или в другой футляр, разделенный для удобства на два отделения (то есть для стрел и для лука), и браться за копье, носимое за спиной, чтобы таким образом могли действовать им, имея лук в колчане. Затем, быстро закинув копье за спину, выхватывать лук. Очень полезно было бы, если всадники станут упражняться в этом даже на походах в мирное время, потому что и переходы будут делаться скорее, да и лошади меньше устанут». Кажется, перед нами – идеал «стрелковой культуры». Но присмотревшись, замечаем, что лучники здесь не «природные», а «выученные»: «Изо всей же прочей ромейской молодежи нужно отобрать самых воинственных и начиная с четырнадцатилетнего возраста обучать стрельбе из луков, приучать носить лук и колчан и два копья, чтобы, лишившись одного, могли действовать другим. Неумеющим стрелять давать слабые луки. Потому что если и не умеют, то со временем научатся, как это делать».Ранневизантийский рельеф, еще «с оглядкой» на древнеримскую систему верховой езды (стремена действительно покамест не вошли в обиход) и римский художественный канон (штаны в обиход уже вошли, но для художников оставались «неприличной», «варварской» одеждой). Но вот варварские же сложные луки как оружие всадников изображены уверенно!  Ранневизантийский рельеф, еще «с оглядкой» на древнеримскую систему верховой езды (стремена действительно покамест не вошли в обиход) и римский художественный канон (штаны в обиход уже вошли, но для художников оставались «неприличной», «варварской» одеждой). Но вот варварские же сложные луки как оружие всадников изображены уверенно! Отсюда происходят и «нестыковки», которые для природных лучников (обучающихся стрелять и ездить верхом примерно в том же возрасте, в котором учатся ходить и говорит) просто не существуют. Например, несмотря на ранее упоминавшееся оснащение лучников и копьями со щитами тоже, в одной из глав все же следует уточнение: всадники первых двух линий должны быть вооружены только копьями, «остальные же средние – луками, если умеют стрелять из них, за исключением тех, которые со щитами, потому что невозможно как следует действовать оружием тому, кто, сидя на лошади, должен в левой руке держать щит и лук»… Особенно характерна непроизвольная обмолвка насчет «если умеют стрелять из них»: император Маврикий (или тот, кто выступал от его имени в качестве автора трактата), видать, отлично знал, каков на самом деле уровень «солдатского материала». «…Что же касается до глубины строя, то я установлю ее, как и древние, в четыре всадника, потому что, если будет больше, чем в четыре, то остальные будут лишними и бесполезными. Так как от сзади стоящих не может быть, как в пешем строю, некоторого подталкивания, то протостаты по неволе будут стеснены, потому что лошади не могут, как пехотинцы, своей грудью продвигать вперед стоящих перед ними, стрелки же по необходимости должны будут бросать метательное оружие вверх через стоящих впереди них, вследствие чего действие его будет совершенно слабо. Кто же сомневается в этом, то пусть попробует на опыте». (Пробовали, и не раз. Когда в качестве «пробовавших» были действительно представители традиционной лучной культуры, то они показывали результаты, прямо противоположные заключениям Маврикия. Правда, наблюдавшие за такими стрельбами представители цивилизованного мира усиленно щипали себя за все доступные части тела – но все равно с трудом могли поверить, что им это не снится: «В литературе описан ставший почти эталонным случай демонстрации стрелкового мастерства, который имел место в бассейне реки Ангары. Здесь один из тунгусских охотников, желая продемонстрировать перед зрителями свое умение, пускал вверх стрелу и, пока она падала вниз, сбивал ее другой. Из 10 выстрелов он попадал в цель до 8 раз» А. К. Нефедкин («Военное дело чукчей»). А вот как дело обстояло у всадников. Голландец Николаас Витсен, во время путешествия в Россию времен Алексея Михайловича наблюдавший воинские искусства бурятов, фактически одного из монгольских племен, изумленно описывает свои впечатления: «…на лошади сидят низко (т. е. в современном понимании скорее „высоко“: с короткими стременами, но… в неглубоком маленьком седле с низкими луками. – Авт.), что они делают для того, чтобы легче поворачивать лук в направлении от врага, затем резко поворачиваются к нему для выстрела, но всегда стреляют вверх так, что стрела падает прямо сверху вниз, когда имеет наибольшую силу, как он мне наглядно показал и как это математически обосновывается. При спуске стрелы он держал оба глаза открытыми ‹…› и так умел рассчитывать время, что когда выстреливал вторую стрелу после первой, я видел несколько раз, как вторая почти касалась первой и обе стрелы падали одновременно, очень близко друг от друга. Поистине, я бы не поверил этому, если бы я этого не видел»). «Стратегика» императора Никифора II Фоки тоже уделяет большое внимание действиям лучников: пеших, конных и «смешанных». В основном они относятся к категории «псилы», т. е. «лысые» (в смысле – лишенные доспехов) – но если в настоящую античность этот термин действительно употреблялся только для небронированных пехотинцев, ведущих бой на расстоянии, то теперь так временами именуются и всадники, причем полное отсутствие доспеха в любом случае не обязательно. Как вспомогательное оружие у лучников на поясе присутствует праща; современные исследователи осторожно предполагают, что это, видимо, перестраховка или дань традициям, потому что эффективно действовать пращой в тех условиях вроде бы нельзя – но император-полководец с этим вряд ли согласился бы: хорошее подспорье при осадных боях [5], позволяющее пользоваться вспомогательными дешевыми боеприпасами, не расходуя стрелы. Стрельный боекомплект для Никифора – предмет особой заботы: «псилам» надлежит иметь два «первоочередных» колчана, на 40 и на 60 стрел, а если им предстояло вести целенаправленные действия по стрелковому прикрытию основных сил (для этого «лысые» располагались позади их, пуская стрелы по навесной траектории, что считал неприемлем Маврикий!), то выдавался еще один колчан, 50-стрельный. На то существовал специальный арсенал «императорских стрел», перевозимых во вьюках, чтобы не возиться на поле боя с обозными повозками: по 15 000 стрел на стандартный отряд из 300 лучников [6], каждому из которых полагалось иметь по два лука, четыре тетивы, легкий стрелковый щит (во время стрельбы не снимаемый с руки!), поясную пращу, а также поясной меч или секиру на случай ближнего боя. Носил ли лучник, особенно пеший, все это с собой прямо во время боя? Пожалуй, да: именно все – кроме последнего, «императорского» колчана (и, может быть, запаса снарядов для пращи, даже «первичного»: этот вопрос как-то не прояснен). Для таких случаев в пехоте предусматривалась инструкция, согласно которой тысячникам надлежало «заранее разделить их (запасные стрелы. – Авт.) и связать по отдельности каждый пятидесяток, и сложить их во вместилища: существуют для этого ящики или бочонки. Назначить же из сверхкомплектных лучников и пращников из каждой отдельной сотни отряда мужей восемь либо десять для подноски лучникам стрел и совсем не обременять их собственным строем. Они же и воду из бурдюков могут принести, и сосуды для утоления жажды сражающихся. Других же пусть назначат для снабжения пращеметателей камнями». Чувствуется подход профессионала (Никифор Фока императором отнюдь не родился, он попал на эту «должность» из победоносных полководцев): не следует солдатам покидать строй якобы «за боеприпасами» или «испить водицы», они ведь могут в строй и не вернуться, особенно прямо под обстрелом. Так что пусть этим займутся внестроевые формирования из числа «сверхкомплектных»… Роль лучников в коннице тоже не забыта, но там они уже функционируют не как главная сила, но в качестве «огневой поддержки» тяжеловооруженных катафрактриев, бронированных до глаз и с защищенными лошадьми – так, «чтобы тела коня не было видно». Сами же конные лучники одоспешены «по возможности»: шлем с защитой лица им не положен (заузит «кругозор»!), а в остальном иногда почти так же, как катафрактрии, включая защиту коня – но это скорее для повышения живучести при бое метательным оружием, без сближения. По другим достаточно синхронным источникам известна длина лука (до 16-ти пядей, т. е. около 1,25 м), длина стрелы (около 70 см: не так уж и много – как видно, у византийских стрелков короток ход тетивы), количество колчанов (один) и стрел в нем (40–50). В общем, действительно вспомогательный род войск. Правда, тут сказывается специфика действий против арабов, которые сами не такие уж и стрелки, но в союзных формированиях у них много «природных» конных лучников, с которыми «выученникам» не потягаться. Хотя – можно и потягаться: Никифор Фока советует вести стрельбу по быстрой, легкой вражеской коннице на предельных дистанциях, раня коней или хотя бы всерьез обозначая такую возможность (тогда эти «природные» всадники, очень дорожащие своими лошадьми, скорее всего не рискнут приблизиться…) Какова же все-таки дистанция лучной стрельбы по-византийски? Не знаем… Император несколько раз говорит о «расстоянии лучного выстрела» как о совершенно привычной для современников мере расстояния, но ни разу не измеряет ее хотя бы в шагах. И другие авторы военных трактатов – тоже! На протяжении нескольких веков одной из постоянных тем сделались вопросы противостояния «латинянам», традиционно использовавшим «ударную», а не стрелковую тактику конной атаки, переводящую бой на дистанцию копья. Если проанализировать собственно военные трактаты, то может показаться, что против таких действий найдена масса надежных «ключиков», на каждый из теоретически и практически возможных случаев. При чтении «гражданских источников» создается впечатление, что… это действительно удавалось довольно регулярно. Вот, например, что пишет Анна Комнина в «Алексиаде» – произведении, конечно, агиографическом (посвященном памяти ее отца, императора Алексея Комнина), но достаточно здравом, не скрывающем поражений: «…Латиняне с длинными копьями наперевес поскакали на варваров. Но те стали метать стрелы не в кельтов, а в их коней; поражая своими копьями латинян, турки убили большинство из них, а остальных ранили и загнали в ров». Анна, как столичная дама из наиблагороднейшей семьи, разумеется, не присутствует на поле боя, но имеет хорошие возможности опрашивать очевидцев. При этом различать «внешние» по отношению к Византии народы она не очень стремится. «Кельты», «германцы» и пр. для нее в целом синоним «северо-западных варваров» (а «скифы» – кочевников), но де-факто императору Алексею в основном приходилось иметь дело с сицилийскими норманнами и разноплеменными участниками Первого крестового похода. «Турки» же – это преимущественно выходцы из сельджукского султаната, для византийцев грозные соседи и союзники «с позиций силы», но в данном случае все-таки союзники. Уже привычный лейтмотив: стремление «спeшить» рыцарей, перестреляв под ними коней. В другом византийском источнике сходная тактика называется «окрылением» вражеских лошадей: имеется в виду, что у лошадей по бокам словно вырастают крылья, состоящие из оперенных древков множества вонзившихся стрел – после чего рыцарская конница… нет, не то чтобы поголовно спешивается, но теряет стремительность. Это, конечно, может и получиться. Особенно при использовании «природных» лучников и в благоприятных условиях: крестоносцы прибыли морем, у них далеко не всегда полный «боекомплект» (а при экстренной высадке, плавно перетекающей в сражение, ограничена возможность использовать даже те конные доспехи, которые все-таки есть), да и со сменными лошадьми проблема. Срабатывает, хотя бы отчасти, подобный план и в другой битве: «Император подозвал славного стрелка Георгия Пирра и других доблестных мужей, выделил большой отряд пельтастов и приказал им быстро последовать за Бриеном, но, настигнув его, не вступать в рукопашный бой, а непрерывным дождем стрел издали осыпать коней. Они сделали это и, приблизившись к кельтам, стали не переставая метать стрелы в их коней, так что всадники оказались в отчаянном положении. Ведь любой кельт, пока он сидит на коне, страшен своим натиском и видом, но стоит ему сойти с коня, как из-за большого щита и длинных шпор он становится неспособным к передвижению, беспомощным и теряет боевой пыл. Как я полагаю, именно на это и рассчитывал император, отдавая приказ поражать стрелами не всадников, а коней. И вот, кельтские кони стали падать на землю, а воины Бриена закружились на месте. От этого громадного круговорота поднялся до неба большой и плотный столб пыли, который можно сравнить лишь с павшей некогда на Египет кромешной тьмой: густая пыль застилала глаза и не давала узнать, откуда летят стрелы и кто их посылает». Тут налицо определенные домыслы, точнее – использование общевизантийских штампов (насчет полной беспомощности спе#шенных рыцарей): возможно, участникам событий все виделось не совсем так, как предпочла истолковать их слова высокоученая принцесса. Однако и ей тоже ясно, что приемы, базирующиеся на лучном обстреле, не являются универсальными: «Согласно приказу самодержца, войско Михаила не должно было целиком входить в устье клисуры, ему надо было расположить воинов снаружи отрядами, а затем, выбрав искусных стрелков из числа турок и савроматов, ввести их туда, однако запретить пускать в ход какое-либо оружие, кроме стрел. Когда они вошли в долину и на конях набросились на латинян, оставшиеся снаружи, одержимые воинским пылом, стали оспаривать друг у друга право войти в теснину. Боэмунд же, искусный военачальник, приказал своим воинам стоять сомкнутым строем, огородить себя щитами и не двигаться с места. Протостратор, со своей стороны, видя, что его воины один за другим исчезают и входят в проход, вошел туда и сам. Боэмунд увидел их и, говоря словами Гомера, „радостью вспыхнул, как лев, на добычу нежданно набредший“. Своими глазами видя воинов с протостратором Михаилом, Боэмунд со всем войском в неудержимом натиске набрасывается на них, и они тотчас обратили тыл». В дальнейшем Анна опять-таки вынуждена слишком часто показывать, что даже максимальное использование преимуществ византийского (и союзнического) оружия вместе с вытекающей из него тактикой приводит к достаточно неопределенным результатам: «Как я уже сказала, мой господин, кесарь, с опытными лучниками расположился на башнях, чтобы обстреливать варваров. Все они имели меткие и дальнометные луки – ведь все это были юноши, не уступавшие во владении луком гомеровскому Тевкру. А лук кесаря был воистину луком Аполлона. Кесарь не тянул тетиву к груди, как те гомеровские эллины, и не прилаживал стрелу к луку, чтобы показать, подобно им, свое охотничье искусство, но, как Геракл, слал смертельные стрелы из бессмертного лука и, наметив цель, поражал ее без промаха, стоило лишь ему захотеть. В любое время, в битвах и сражениях, он поражал любую цель и наносил рану именно в то место, в какое направлял стрелу. Он так сильно натягивал лук и так быстро слал стрелу, что превзошел, казалось, в стрельбе из лука и самого Тевкра, и обоих Аяксов. Но, глядя на латинян, которые, прикрываясь щитами и шлемами, дерзко и безрассудно подступали к городским стенам, он при всем своем искусстве, хотя и натягивал лук, и прилаживал стрелу к тетиве, однако, уважая святость дня и храня в душе приказ самодержца, нарочно метал стрелы не целясь, то с недолетом, то с перелетом. Воздержавшись ради такого дня от меткой стрельбы в латинян, кесарь все же обратил свой лук против одного дерзкого и бесстыдного латинянина, который не только метал множество стрел в стоявших наверху, но и выкрикивал на своем языке какие-то дерзости. Не напрасно полетела стрела из рук кесаря; она пробила щит, прошла через чешуйчатый панцирь сквозь руку и вонзилась в бок». Можно, конечно, завуалировать результат редкостно для «Алексиады» непомерными славословиями и ссылками на античную мифологию, причудливо сочетающуюся с церковным благочестием («святость дня», из-за которой будто бы приходится стрелять мимо – это Великий четверг Страстной недели). Можно сдобрить это и образцово-показательным описанием командирского подвига (тоже несколько сомнительного: уж очень высока пробивная сила. При стрельбе отнюдь не в упор стрела пронзает щит, чешуйчатый доспех, руку – и входит в грудную клетку? Разве что попадание феноменально удачно или щит с панцирем уж очень плохи). Но довольно трудно усомниться, что перед нами попытка скрыть неуспешные действия. Нелегкая это мишень: одоспешенные щитоносные рыцари, пускай они даже еще не латники. С тем, чтобы попасть в контур, особых проблем не возникает, однако это на состязаниях выдают призы за меткость, на войне же иной счет. В большинстве случаев лучник из трех вышеназванных рубежей (пробитый щит, пробитый панцирь, глубокая рана) окажется вынужден удовольствоваться двумя, а то и одним. После чего ему останется только ссылаться на святость даты, исключающей намеренное кровопролитие. Ну, почти исключающей… Тем не менее отметим: при всем уважении к эллинской мифологии выведенные в ней лучники (тянущие тетиву к груди) у византийцев по-прежнему не вызывают ни малейшего пиетета! Разве что для Геракла сделано исключение. Так ведь Геракла традиционно изображают со скифским луком: сложносоставным, сигмаобразным и в целом родственным тому оружию, которым пользовались и в Византии! Вот еще одна цитата, довольно длинная, но очень насыщенная подробностями. На сей раз бой идет не с «внешними», а с «внутренними» врагами (у византийцев Алексея и Вриенния возникли чисто эстетические разногласия по поводу того, кто из них лучше смотрится на императорском троне). Дочернее восхищение Анны не мешает ей оценить достойные действия противника: «Видя, что враги сбились в кучу и что подошел новый отряд турок, мой отец разбил войско на три части и приказал двум из них засесть в назначенных местах в засаде, а третьему отряду выступить против врагов. Такой план целиком принадлежал моему отцу Алексею. Турки наступали, не построившись в фаланги, а разделившись на отдельные отряды, находившиеся на известном расстоянии друг от друга. Каждому отряду было приказано гнать коней на врагов и осыпать неприятеля дождем стрел. С ними следовал и изобретатель этого маневра – мой отец Алексей, который собрал из числа рассеявшихся столько воинов, сколько ему позволили обстоятельства. В этот момент один из окружавших Алексея „бессмертных“, человек храбрый и дерзкий, погнал вперед своего коня, вырвался из рядов и во весь опор понесся на Вриенния. Он с силой вонзает копье в грудь Вриенния. Но тот быстро извлек меч из ножен, обрубил копье, пока оно еще не успело впиться глубже, и со всего размаха нанес удар ранившему его воину. Вриенний попал в ключицу и отсек руку вместе со щитом. Турки же, подходя один за другим, непрерывно осыпали войско тучей стрел. Воины Вриенния были ошеломлены неожиданным натиском, однако, собравшись и выстроив боевые порядки, они приняли тяжесть битвы, призывая друг друга к мужеству. Турки и мой отец после недолгого боя с противником стали изображать, будто они мало-помалу обращаются в бегство; постепенно заманивая врагов в засаду, они искусно увлекали их за собой. Достигнув первой засады, они повернулись и лицом к лицу встретили противника. По условному знаку из разных мест, словно рой ос, высыпали находившиеся в засаде всадники. Боевыми кликами, шумом и непрерывной стрельбой из луков они оглушили Вриенния и его воинов и ослепили их дождем падающих отовсюду стрел. Воины Вриенния не смогли устоять (все были уже изранены – и кони, и люди), они склонили значок к отступлению и предоставили врагу возможность наносить удары им в спину. Но Вриенний, хотя он был чрезвычайно утомлен битвой и враг с силой теснил его, проявил мужество и присутствие духа: направо и налево поражал он наступающих и одновременно умело и мужественно руководил отступлением». В целом как будто получается, что василевс Алексей, первый из династии Комнинов, убедительно доказал выгоду тактики конных лучников в сочетании с тяжеловооруженными (но по византийской схеме тяжеловооруженными!) катафрактриями. Однако почему же тогда уже известный нам Иоанн Киннам (конечно, историк, но по основной профессии – военный) в своем «Кратком обозрении…». следующим образом описывает задачи, вставшие перед внуком Алексея, Мануилом, третьим из династии Комнинов: «Главной заботой василевса Мануила, тотчас по вступлении его на престол, было прежде всего то, чтобы сколь можно более улучшить вооружение ромеев. Прежде они обыкновенно защищались круглыми щитами, по большей части носили колчаны и решали сражения стрелами, а Мануил научил их употреблять щиты до ног, действовать длинными копьями и приобретать как можно более искусства в верховой езде. Даже в свободное от войны время он старался готовить ромеев к войне и для того имел обыкновение нередко выезжать на коне и устраивать примерные сражения, ставя отряды войска один против другого. Действуя в этих случаях деревянными копьями, они таким образом приучались с ловкостью владеть оружием. Вследствие сего ромейский воин скоро превзошел и германского, и италийского копейщика. От таких упражнений не уклонялся и сам василевс, но становился в числе первых и действовал копьем, которое по долготе и величине с другими было несравнимо. ‹…› Этому во время своего приезда в Византию дивился, говорят, и сам Раймунд, по словам рассказчиков, настоящий Геркулес. Предполагая в тех вещах какую-нибудь хитрость, он подошел к царю и попросил у него то самое копье и тот самый щит, и только взяв их в руки и узнав, что они настоящие, с изумлением высказал причину, по которой просил их». Что византийская тяжелая конница в прямом копейном столкновении превзошла рыцарскую – это, конечно, патриотическое преувеличение, которое вскоре не подтвердилось на исторической практике. Но вот что военная реформа Мануила использовала в качестве базового образца именно кавалерию рыцарского типа, а не своих собственных конных лучников – достоверный факт. Раймунд же – это очередной из графов Тулузских, еще со времен Алексея имевших с Комнинами удачный опыт делового сотрудничества. Он действительно был человек богатырской силы, в этом сходятся многие хронисты; и уж если он собственноручно убедился, что тренировочное оружие не «надувное», то Мануила Комнина в самом деле можно счесть одним из лучших бойцов своего времени. Надо думать, он знал, что делает, отказываясь от лука ради рыцарского копья. «Верные» против «неверных» «…Едва неверные приблизились к крестоносцам, как Жуанвиль и его рыцари, раненные и изувеченные, не сумевшие даже без посторонней помощи облачиться в доспехи, схватили луки и стрелы и стали из последних сил поддерживать лучников и арбалетчиков, расставленных таким образом, чтобы ударить туркам во фланг, и скоро смешали их ряды (разумеется, ряды „неверных“, а не своих лучников и арбалетчиков.) – Авт.; граф Гильом воспользовался этой сумятицей и ударил по ним. Турки не смогли вынести удара прославленных всадников на тяжелых скакунах фламандской породы. Они обратились в бегство, а крестоносцы преследовали их за пределами лагеря. Спастись сумели лишь всадники-арабы на своих быстроногих скакунах…». Это уже знакомый нам мессир Жуанвиль (его воспоминания изложены как бы «от третьего лица»: обычная в то время практика). Достаточно характерный эпизод, показывающий, что даже во времена Людовика Святого [7] рыцари сохраняют умение стрелять из луков. Столь же очевидно, почему они на поле боя занимаются этим лишь в исключительных случаях. По той же причине, по которой командир танка редко стреляет из автомата! Для Жуанвиля и его сподвижников, в ту минуту как бы представляющих собой «экипажи подбитых танков», это буквально жест отчаянья: последняя возможность с грехом пополам не проиграть еще одну битву в неуклонно проигрываемой войне… Не совсем понятно, схватились ли рыцари за первые попавшиеся луки – или у каждого из них в шатре был свой лук, знакомый и проверенный, с «известными в лицо» стрелами. Все-таки речь не о рядовых ратниках: при каждом штат слуг и оруженосцы, так что даже если в сумятице чуть-чуть не проигранной битвы эта обслуга куда-то подевалась, запасное оружие может оказаться под рукой. В принципе тут и чужие луки применимы, как «общевойсковой ширпотреб»: бой почти ближний, основную стрелковую нагрузку несут профессионалы (рыцари могут их лишь «поддержать»), и вообще нужно продержаться лишь несколько минут, пока в дело не вступит тяжелая конница. Те доспехи, в которые раненые рыцари не сумели облечься – тоже еще далеко не латы, от стрельных ран они берегут хорошо, но пока что не отлично. Однако Жуанвиль дожил до поры, когда один из его соотечественников смог без особого бахвальства утверждать: «Пускай в меня стреляют четверо самых лучших стрелков, они вреда мне этим никакого не причинят, когда на мне броня моя и шлем мой». Эта «броня моя», правда, опять-таки представляла собой еще не латы – потому что речь идет о начале XIV в., – но заметно сдвинулась в их направлении. Стрелы большинства европейских лучников (но не английских!) она и в самом деле держала уверенно. …Из чего стрелял Ричард Львиное Сердце (который «разминулся» с Жуанвилем и Людовиком на четыре Крестовых похода, но уже был носителем сходного набора воинских качеств), еще скажем. Но вот о результатах стрельбы по нему скажем прямо сейчас. Несколько раз он, постоянно принимавший личное участие в битвах, после боя возвращался, утыканный сарацинскими стрелами буквально как еж – но невредимый: в лагере ему, помогая разоблачаться, вытаскивали эти стрелы из доспеха. Правда, облачен он был в доспех из категории двойных: особо прочный пластинчатый набор поверх полного кольчужного хауберка, длиннополого, длиннорукавного и дополненного чулками-поножами – а также, конечно, закрытым шлемом. Тяжело, но Ричарду было по силам и не такое. А вот смертельную рану он получил уже в Европе, от арбалетной стрелы. Правда, арбалет был, похоже, не из самых сильных – едва ли мощнее сарацинского лука, – но именно в тот раз Ричард не надел доспехи. Врач же, извлекавший стрелу (сама по себе рана вовсе не являлась смертельной!), знал о правилах антисептики не больше, чем столпы медицины, лечившие василевса Иоанна Комнина… * * *Разумеется, у мусульман были свои представления о том, кого следует считать «неверными». «…И пустил стрелу, которая сквозь броню пронзила не только грудь неверного, но даже и его сердце. Этот лучник родился под злосчастной звездой: не прошло и минуты, как он выпал из седла». Это фраза из турецкой хроники XV в., описывающей один из эпизодов битвы за Венгрию. На ее страницах много упоминаний о победах над «неверными», в том числе и в поединках. О поражениях, понятное дело, почти не говорится, но ничейные результаты зафиксированы несколько раз: они, по мысли летописца, тоже служат во славу доблестных воителей, на равных сражавшихся с не менее доблестными противниками. Однако победы совершаются на каком угодно оружии (сабля, клевец, копье, один особо эффектный поединок был выигран при помощи аркана), но только не при помощи лука. Приведенная выше цитата – единственная, которую удалось обнаружить. Но она, хотя и снабженная отдельной иллюстрацией (потому что и в самом деле неординарный случай), в целом повествует о неудаче: турецкий отряд оказался оттеснен от совсем уже было взятого города, ему даже пришлось с потерями прорываться сквозь ряды венгерских рыцарей – и вот одного из «неверных» лучник сразил, что было сочтено экстраординарным событием. Насколько можно понять, стрелял он с совсем близкого расстояния, а в таких случаях при удачном попадании стрела все-таки пробивает латы. Особенно если эта стрела выпущена из могучего композитного лука. Турки были большими мастерами в изготовлении таких луков и стрельбе из них. Турецкий лук в каком-то смысле вообще вершина совершенства: по сложности конструкции ему равных нет. Тем не менее для «родившегося под злосчастной звездой» лучника этот бой закончился столь же печально, как и для сраженного им латника. Может быть, они вообще поквитались друг с другом «баш на баш»: летопись таких подробностей не сообщает, а миниатюра не подтверждает – но при схватке фактически на дистанции копья подобное случается…  «Баш на баш» по турецко-венгерской схеме. Поскольку иллюстрация турецкая, здесь показана лишь первая проловина этого «размена» Это – турецкий лук. А что же арабский? Как ни странно, он не ровня мощным композитным лукам. На то есть объективные причины: в аравийском климате качественный сложносоставной лук трудно изготовить и еще труднее сохранить. Разумеется, в пору великих арабских завоеваний воины Халифата брали на вооружение и луки тюркского типа, но с «родным» луком они в бою не слишком славились. А войны выигрывали чем угодно, но не метательным оружием. По крайней мере, не в первую очередь. В «бедуинских» условиях, опасаясь лучного выстрела, арабские воители прятали под одеждой на уровне живота «сменную обувь»: сандалии, предназначенные для пешей ходьбы по пустыне. Их жесткая деревянная подошва с довольно большой вероятностью могла удержать стрелу, пущенную из «пустынного» лука, короткого и цельнодеревянного. Что до возможности попадания в часть тела, не прикрытую сандалиями – то стрелок, опасаясь промахнуться, обычно целил в наиболее широкую часть корпуса. Особенно – при выстрелах «навскидку». А много стрел подряд такой лучник выпустить вообще не успевал: противник или разрывал дистанцию, спасаясь бегством (чаще всего верхом, во весь опор), или столь же стремительно эту дистанцию сокращал, навязывая бой на не метательном оружии… На поле боя, конечно, защищаются не сандалиями. Судя по многим сохранившимся в хрониках описаниях, облаченные в доспехи арабы при схватке с себе подобными противниками, примерно в равной степени опасаясь стрел и клинковых ударов (все это пускается в ход фактически на одинаковом расстоянии: «разреженного», но близкого боя!), в первую очередь закрывают щитами лица. Возможности получить стрелу (или рубящий удар) сквозь доспех они, похоже, не слишком-то опасаются. Одно из описаний боя возле стен укрепления (опять!) рассказывает о ловушке (нечто вроде современной «растяжки», только без гранаты: еще не изобрели!), которую подстроили особо могучему воину, облаченному в максимально полный доспех, включающий в себя шлем с «инсталляциями» для полной защиты шеи и лица. Этот боец несколько раз успешно выбирался на вылазки, в клинковой схватке наносил осаждающим серьезный урон – и так длилось до тех пор, пока он, в очередной раз возвращаясь, не споткнулся о подстроенную ему ловушку и не упал лицом вверх. Когда он сел, опираясь на руки (то есть не имея возможности ни пустить в ход меч, ни прикрыть лицо щитом) и начал было вставать – двое поджидавших возле той «растяжки» воинов подскочили к нему вплотную и практически в упор пустили стрелы, метя в глазные отверстия маски-личины. Как это ни покажется странным, но отважные и хитроумные воины действительно не промахнулись, убив врага наповал… Зато против неодоспешенного противника лук страшен, даже в бою «один против многих» – если у этих многих в ходу только оружие ближнего боя. Впрочем, в истории, которая сейчас будет приведена (она происходила не с отцом самого Усамы, это «семейная история» одного из его друзей, но ибн Мункыз пересказывает такие тексты без искажений), умелый лучник именуется «тюрк», то есть – сельджук. Но из-за «технической неисправности» (а как еще это назвать?) даже ему не удалось бы выйти победителем из неравного боя с «рэкетирами» (очень похоже!), если бы не помощь женской хитрости: «…Вокруг было много бродяг, грабивших на дорогах, но отец ладил с ними, так как боялся их и пользовался иногда чем-нибудь, что они захватят. Однажды мы сидели в этой деревне; к нам подъехал на лошади молодой тюрк. С ним был верховой мул, несший дорожный мешок, на котором сидела девушка. Тюрк сошел с лошади, спустил на землю девушку и сказал: „Эй, молодцы, помогите мне снять мешок“. Мы подошли и сняли с ним мешок, и вдруг оказалось, что там одни золотые динары и драгоценности. Тюрк и девушка посидели у нас и поели, а потом он сказал: „Помогите мне поднять мешок“. Мы с ним подняли мешок, и он спросил: „Где дорога в Ан-бар?“ – „Дорога-то здесь, – сказал отец и показал ему дорогу, – да только на дороге шестьдесят бродяг, и я боюсь за тебя из-за них“. Но юноша стал смеяться над ним и сказал: „Стану я бояться бродяг!“ Мой отец оставил его и пошел к бродягам. Он рассказал им про юношу и про то, что он везет с собой. Они вышли и встретили юношу на дороге. Когда он увидел их, то вытащил лук, приложил к нему стрелу и натянул его, собираясь выстрелить в них, но тетива лука оборвалась, и бродяги бросились на него. Он пустился бежать, а бродяги забрали мула, девушку и мешок. Девушка сказала им: „О молодцы, ради Аллаха, не позорьте меня, а дайте мне выкупить себя вместе с мулом ценой ожерелья из драгоценных камней, которое у тюрка. Оно стоит пятьсот динаров. Возьмите себе мешок и все, что в нем есть“. – „Мы согласны“, – ответили ей бродяги. „Пошлите со мной кого-нибудь, – сказала девушка, – чтобы я могла поговорить с тюрком и взять ожерелье“. Они послали с девушкой одного из своих для охраны; она подскакала к тюрку и сказала ему: „Я выкупила себя и мула ценой ожерелья, которое в голенище твоего левого сапога. Дай его мне“. – „Хорошо“, – сказал тюрк. Он отошел от них и снял сапог, и вдруг в нем оказалась тетива. Он натянул ее на лук и вернулся к бродягам. Они стали сражаться с ним, а он убивал их одного за другим, пока не перебил сорока трех человек. Вдруг он увидел среди оставшихся моегв отца. „И ты с ними! – воскликнул он. – Хочешь, я дам тебе твою долю стрел?“ – „Нет“, – отвечал отец. Юноша сказал тогда: „Возьми семнадцать оставшихся и отведи их к правителю города, чтобы он их повесил“. А бродяги до того перепугались, что побросали оружие. Тюрк погнал своего мула вместе со всем, что на нем было, и уехал». * * * Иранское изображение арабских лучников (и под стенами крепости, и на них!), скорее всего, учитывающее реально присущие им особенности: простой лук, конная стрельба не на всем скаку, широкие небронебойные наконечники и «мягкие» доспехи (возможно, надоспешное одеяние) У иранцев, опять же лучников природных и прославленных, с кавалерийской стрельбой в ходе воинских сражений дело «вообще» обстояло просто замечательно, но когда начинаешь анализировать «частные случаи», возникают некоторые сомнения. Вот, например, как выглядит «поединок одиннадцати пар» по прославленной поэме «Шах-наме» согласно рукописи 1333 г. [8] (условия «поединка» таковы, что практически не отличаются от принятой в том пространстве-времени кавалерийской отрядной схватки в рассыпном строю: воины без всяких комплексов добивают раненых, целят в коней, в случае необходимости спешиваются или вновь вскакивают в седло…). Первая схватка начинается с неудачного выстрела из лука и завершается удачным ударом клинка; во второй всадники сначала сходятся в копейном бою, после «боевой ничьей» приступают к перестрелке из луков (тоже безрезультатно), а затем, сблизившись, бьются булавами – до победного исхода; в третьей схватке единоборцы сразу сближаются на дистанцию, исключающую применение метательного оружия, потом они даже оказываются вынуждены спешиться и продолжить бой совсем уж «в обхватку». В четвертой, наконец, появляется меткий стрелок, который, делая много выстрелов, кружит вокруг своего менее искусного противника (оба хорошо защищены доспехами), буквально осыпает его стрелами – одна из которых в конце концов находит «лазейку» в набедренной броне, насквозь пронзает ногу и, сквозь нее, глубоко входит в тело коня; конь валится на всем скаку – и именно это падение, даже не стрельная рана, оказывается смертельным для всадника. Пятая схватка начинается с долгой и безуспешной перестрелки, а потом оба участника берутся за копья, равно пригодные для удара и броска. Шестая начинается похоже (долгая перестрелка, переходящая в сближение), только исход определяется не копейным ударом, но ударом булавы. Седьмая происходит исключительно на саблях (или, возможно, мечах: тут иранский текст допускает столь же множественные толкования, как и боевая реальность тех веков). Восьмой поединок начинается с боя на палицах, но обмен ударами не приносит кому-либо победы (редкий случай!), после чего бойцы разъезжаются, берутся за копья – и вот тут-то победителя удается выявить без труда. Девятый бой начинается с того, чем завершился восьмой, но попытка решить дело копьями оказывается безуспешной, противники берутся за луки – и повторяется уже знакомая история: один из стрелков намного превосходит другого. Он попадает в своего оппонента дважды, одна из стрел «пришивает» шлем к голове, эта рана не смертельна, но мешает воину продолжать бой – и противник, зайдя сбоку, с близкого расстояния прицельно всаживает ему еще одну, решающую стрелу в уязвимое место доспехов. Десятая схватка происходит на всех видах оружия, более-менее безрезультатно, потом противники берутся за «индийские клинки» (булат высшего качества!) – и когда один из них пропускает удар, его не в силах спасти даже доспех. В последнем, одиннадцатом, поединке воины сперва испробовали друг на друге многие виды оружия, прежде чем дело дошло до луков; в результате обмена выстрелами один из коней получает смертельную рану (на этот раз – сквозь собственную броню, а не сквозь ногу всадника), падает и при этом «зашибает» своего всадника тоже: не насмерть, но до утраты боеспособности. Противник великодушно предлагает ему сдаться, однако раненый вместо ответа мечет в него кинжал (по другому прочтению – дротик), промахивается – и получает смертельный бросок дротика в ответ… Относительная эффективность разных видов оружия продемонстрирована весьма красноречиво. Лук в схватке тяжеловооруженных всадников – важный, но не единственный и даже не главный фактор победы. И ни разу эта победа не была одержана «с одной стрелы». Правда, когда монголы обрушили на этот регион мощь не поединочных, даже не отрядных, а армейских операций, никого не спасли метательные кинжалы и индийские клинки. Луки, впрочем, тоже не спасли… * * *После того как монгольский «океан» схлынул, от него остались отдельные «моря». Они тоже представляли достаточную военную опасность, чтобы вызывать пристальный интерес у профессионалов самых разных стран.  Русский и татарский лучники рядом (по рисунку XVI в.). Во всяком случае боевая экипировка у них практически идентична Одним из таких профессионалов следует назвать Алессандро Гваньини, итальянского «военспеца» на польской службе. Подытожил результаты он в своей книге «Хроника европейской Сарматии» (1578), одна из главок которой именуется «Про обычаи и жизнь татар»: обзор боевых экспедиций Крымского ханства, в отражениях которых Гваньини порой приходилось участвовать. Приведем обширную цитату. Первый ее абзац во многом «пересказывает» известные сведенья, касающиеся еще настоящих монголов (в соответствующей главе мы узнаем, кого именно Гваньини цитирует, лишь слегка сделав поправку на свое время), но это не превращает «Хронику европейской Сарматии» в несамостоятельное произведение. Таковы нормы XVI в.: автор без комментариев вставляет в свой текст известные и легко узнаваемые цитаты, что означает созвучность приведенных там фактов его собственным наблюдениям. А уж если имеются какие-либо различия – то это прописывается прямо там же, «поверх» цитаты и вслед за ней: «В бою они (крымские татары. – Авт.) нестойки, склонны отступать перед врагом, но как раз тогда их и следует больше всего опасаться, ибо когда они отступают, то оборачиваются назад и мастерски стреляют из лука. Потом, все разом остановившись и повернув назад, нападают на расстроившихся в ходе преследования врагов, сеют в их гущу стрелы и возобновляют битву. Поэтому они предпочитают биться в ровном поле, выстроив свои полки изогнутым боевым порядком, который люди военные обычно называют „Марсовой пляской“, чтобы их выстрелы лучше достигали врагов. Во время первой стычки их стрелы летят чаще, чем самый частый град, но потом стрельба приостанавливается. У них есть гетманы, или руководители всего войска, испытанные в рыцарских искусствах и прекрасно знающие свое дело. И если таковые погибают в бою или оказываются отрезаны от войска, тогда в войске творится великое замешательство, и татары не могут ни к общему согласию прийти, ни тем паче организованно приступить к битве с врагом… Когда на конях сидят, то таким образом: едва-едва засовывают носки ног в стремена, чтобы как можно легче и быстрее поворачиваться в любую сторону для стрельбы из лука. Уронивши же что-либо на землю, татарин сразу же, без малейшего усилия упирает ногу в стремя, перегибается с коня и подбирает это. Они настолько умелы в таких делах, что и на полном скаку подобное проделывают; также могут, уклоняясь от вражеского копья, шустро свеситься на другой бок коня, лишь одной рукой и ногой придерживаясь. Так им нередко случается избежать неприятных оказий». Кроме того, Гваньини сообщает о татарах, что те «стрелы со тщанием смазывают ядом» (с этим, правда, нет полной ясности). Соседними с крымской ордами он называет киргизских, абхазских и… черкасских татар (то есть Запорожскую Сечь, которая «увиделась» ему тоже ордой; что ж, татарский образ жизни там проступал даже более зримо, чем в тогдашней Абхазии, о которой Гваньини знал только по слухам). Татары-казаки, по его версии, «крещены Кириллом и Мефодием, говорят по-славянски, пользуются огнестрельным оружием», а больше почти ничем от прочих татар не отличаются; у них хорошо налажены связи с другими ордами, включая Крымскую и Заволжскую (Казанскую), причем заволжских татар «черкасы»… снабжают стрелами и прочим оружием. Трудно сказать, есть ли в последнем утверждении какая-то доля истины: торговые и прочие контакты, конечно, были, но их подробности доходили до Гваньини с фантастическими искажениями. А вот что он видел своими глазами – так это боевой порядок крымско-татарского войска в походе. Ядро его составляли не лучники, а несколько сотен запорожцев-«черкас» с ружьями, шедшие особым подразделением, которому вдобавок были приданы десять малых полевых пушечек и пороховая казна, [9]– и вот за ними-то следовали собственно татары, которые «в походе движутся совсем хаотично, без всякого управления: кто куда хочет, туда и идет. Эти люди очень бедны, едва ли половина из них имеет луки. Панцирей или какого-либо стального доспеха и не спрашивай, только в сермягах и вывернутых шерстью наружу кожухах они словно дикие сатиры. А у кого нет стали даже на оружие, те берут конскую кость, обработают ее на манер оружия и с тем ездят (возможно, имеются в виду или востяные накладки на лук, или костяные наконечники стрел. И в том и в другом случае это неплохой материал для оружия. – Авт.). Ничем они не могут похвастаться, кроме своей быстроты и превеликой способности переносить всяческие невзгоды». Это, конечно, «черный пиар», но отчасти и честное непонимание: европейскому взгляду такая орда представлялась то монолитной в своей чудовищной дисциплинированности «державой лучников», то нищим сбродом дикарей, не способных постичь прелести строевого шага. А вот Михалон Литвин, современник и отчасти соотечественник, автор записок «О нравах татар, литовцев и москвитян», недостаточную вооруженность татар воспринимал совсем в ином ключе: «Едва ли десятый из них или двадцатый вооружен был колчаном или дротиком, панцирей и того меньше… Зато никто из них не отправлялся без запаса свежих ремней, особенно когда предпринимались походы на наши земли, потому что тогда они более заботятся о ремнях, чтобы взять нас, нежели об оружии, чтобы защитить себя»… |

|

||