|

||||

|

|

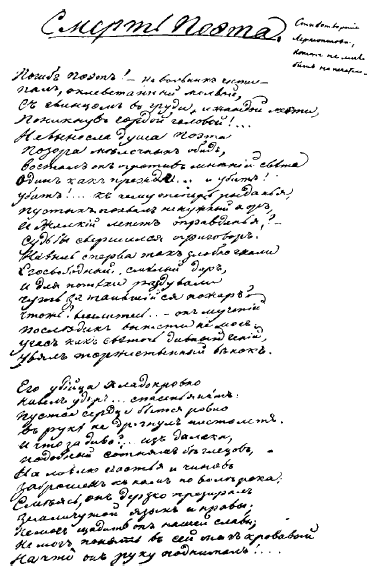

Слова и словесные сообщества – в замедленном чтении Что было у Плюшкина  Вряд ли найдется среди вас хоть один, кто бы не помнил посещение Чичиковым Плюшкина. Это место в «Мертвых душах» удивительно выразительно и живописно. Оно написано так, что сразу же соглашаешься с Н. В.Гоголем: «Нет слова, которое было бы так замашисто и бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». Однако далеко не все слова в этой шестой главе первого тома принадлежат сейчас к русскому лексическому ядру, хорошо нам знакомому и известному. Многие из них давно переместились на словарную периферию и носителями современного русского языка поэтому забыты. По большей части это либо слова, имеющие сейчас иные значения (в языкознании они называются лексико-семантическими архаизмами), либо устаревшие слова, отражающие ушедший в прошлое быт. Все они, как и иные архаические факты языка, серьезно мешают нам понимать замашистое и меткое гоголевское слово, а с ним и то, чем доверительно делится писатель. Взять хотя бы отрывок, живописно повествующий, что на самом деле было у выглядевшего словно нищий Степана Плюшкина. Ведь это был очень богатый помещик. Но обратимся к тексту.  Чичиков и Плюшкин. Иллюстрация художника А. Лаптева к поэме П. В. Гоголя «Мертвые души». 1953 г. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не потреблявшейся, – ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы, и где горами белеет всякое дерево – шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны?, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, – но ему и этого казалось мало. Мы хорошо видим, что у Плюшкина всего было много: и крепостных, и имущества, и продуктов («во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него»), но вот, что именно у него имелось, мы представляем себе весьма смутно, и картина его богатства, нарисованная Гоголем, подернута довольно густым «языковым туманом». Загадочно выглядят даже такие слова, как овощь, кладь, шитое, точеное, побратимы, мочки, бураки, гибель, не говоря уже о существительных сушилы, губина, пересеки, лагуны, мыкольники, коробья, дрязг и фразеологическом обороте щепной двор. Но обратимся к перечисленным словам. Первая группа слов относится к лексико-семантическим архаизмам. Они присутствуют и в нашей речи, но называют сейчас не совсем то или совсем не то, что именовал ими Гоголь. Правда, подлинно коварным здесь является лишь слово… овощь. Все остальные выступают в таких «словесных компаниях», что (пусть не зная, что они означают) мы сразу же понимаем их омонимичность одинаково звучащим словам нашего словаря. В силу этого при медленном чтении их инородность осознается нами так же, как и инородность слов второй группы (сушилы и т. д.). В чем же языковое «коварство» слова овощь? Это не его морфологическая странность для нас как существительного женского рода (сейчас оно принадлежит к словам мужского рода и в единственном числе почти не употребляется). Коварно это слово своим более широким, чем в настоящее время, значением. Оно называет (если, конечно, запятая в отрывке «…и всякой овощью, или губиной» поставлена писателем!) не только огородные плоды и зелень, но и лесные грибы и ягоды. В таком амплуа выступает тогда и диалектное слово губина (указанное значение зарегистрировано соответствующими словарями). Каким большим лингвистическим весом тут обладает, как видим, маленькая запятая! Стоит только ее убрать, и все меняется. Союз или из пояснительного союза становится разделительным, слово губина из уточнения превращается в однородный существительному овощь член предложения, и соответственно слово овощь уже, равно как и существительное губина, будет выступать перед нами с другим значением. Названная пара перестанет быть синонимической, и составлявшие ее слова по языковым нормам будут уже использоваться как лексические единицы, обозначающие «близкие», но разные предметы одного тематического класса: слово овощь – «огородные плоды и зелень» (как и сейчас в литературной речи), а слово губина – «грибы» (как и сейчас в некоторых русских диалектах). Ведь объединять синонимы разделительным союзом или – явная и грубая смысловая и стилистическая ошибка. Но последуем далее за перечисленными словами. Вот здесь их истинное смысловое «лицо». Оказывается, что кладь – не «поклажа, груз», а «скирд»; шитое – не шитое (платье, костюм), а «деревянные изделия из сбитых (!) частей»; точеное – не точеное (лезвие, лицо и т. д.), а «деревянные изделия, выделанные на токарном станке»; побратимы – не названные братья или близкие (как братья!) друзья, а «большие деревянные сосуды вроде чугунка», что слово мочки никакого отношения к ушам не имеет и обозначает «нитки или пряжа», слово бураки – вовсе не название свеклы (ведь у Гоголя они «из плетеной берестки»), а «корзиночки, туески», существительное гибель – уже и не существительное, а неопределенно-количественное слово со значением «много» (ср. жуть комаров, бездна вещей, тьма народу, пропасть воды и т. д.). Как видим, много различий в значении, казалось бы, самых привычных для нас слов гоголевского художественного текста. Нисколько не меньше мешают понимать нам сказанное Гоголем и такие устаревшие слова, которых в современной лексической системе русского литературного языка нет вовсе. Неясность этих слов видна сразу, но от того не легче: все равно надо лезть в толковые словари (или в 17-томный академический «Словарь современного русского литературного языка», или в «Толковый словарь…» В. И. Даля), чтобы узнать, «что это за «лингвистические новости». Словари дают нам на наш вопрос ответ совершенно определенный. Слово сушилы (в старой форме именительный падеж множественного числа с окончанием – ы вместо – а, ср. у Пушкина: домы, селы, ветрилы) является не чем иным, как обозначением всем знакомых и привычных сеновала, чердака. Прилагательное сыромятные (овчины) указывает, что овчины – из недубленой кожи. Слово пересеки значит «кадка из распиленной напополам бочки». Слово лагуны называет стоячие кадки с раздвижной крышкой. Существительное мыкольники – это название небольших открытых коробочек. Жбаны (с рыльцами и без рылец) – это «кувшины с ножками и без них», берестка – «берестяная кора», а коробья – «сундуки», щепной двор – «место, где продаются изделия, изготовленные из древесины» (ср. монетный двор, печатный двор, гостиный двор, постоялый двор и т. д.). Что же касается слова дрязг (оно сразу же, конечно, и не случайно напоминает слово дрязги – «мелкие ссоры»), то оно в этом отрывке имеет значение «мелочь», а не более частотное – «хлам, мусор». Наше путешествие по трудным местам приведенного выше отрывка «Мертвых душ» подошло к концу. Не осталось ли у вас впечатления, что мы все время продирались сквозь словесную чащу? Загадочный AgN03 У всех вас (это несомненно) прочно сохранился в памяти драматический разговор Базарова с его отцом после возвращения Евгения Васильевича от уездного врача, у которого он анатомировал умершего крестьянина. Вот он:

Сразу же возникает вопрос: что просил Базаров у отца, что тот ему дал? Впрочем, приведем еще два предложения из их диалога:

Итак, Василий Иванович дал сыну, чтобы им прижечь ранку, адский камень. Что же это за лекарственный препарат? Ответить на данный вопрос можно только тогда, когда вы обратитесь к «Большому толковому словарю русского языка» (БТС: СПб., 1998) или к кому-нибудь из благородного цеха медиков. Такое обстоятельство связано с тем, что медицинская терминология, как и всякая другая, относится к словарной периферии литературного языка и хорошо известна только специалистам. Тем более что здесь мы сталкиваемся с архаическим термином, рядом с которым ныне употребляется синоним более частотный. Адский камень – название азотнокислого серебра, т. е. ляписа. Наверняка вам хочется узнать, почему нитрат серебра (ляпис) называется адским камнем. Скорее всего за свой черный цвет, вызывавший ассоциации с тьмой кромешной. Вообще-то, устойчивое словосочетание адский камень является фразеологической калькой латинского выражения lapis infer-nalis (lapis, – idis – «камень», infernum – «ад», – alis = – ский). Обратили внимание на латинское слово? Да-да! В качестве отдельного слова как заимствование из латинского языка оно в образе ляпис чаще всего сейчас и называет азотнокислое серебро. А в качестве составной части все еще «светится» в прилагательном лапидарный – буквально «высеченный на камне» (а значит, и краткий!). Как видим, прилагательное адский в обороте адский камень – совсем иное, нежели в сочетаниях адская (= «очень тяжелая») работа, адская (= «очень сильная») жара, адская (= «ужасная») дорога, адский (= «коварный») замысел и т. д. Водомет и водомёт Одно слово водомет нам всем хорошо знакомо, хотя мы его не находим даже на страницах первого тома академического четырехтомного «Словаря русского языка», вышедшего в 1981 г. Оно постоянно употребляется нами, когда речь идет о тушении пожаров, а также иногда встречается на газетной полосе в сообщениях о демонстрациях трудящихся, студентов в защиту своих прав и свобод, коль скоро в корреспонденции говорится о странах «свободного» мира. В качестве примера приведем заметку 80-х гг. «Из водометов по демонстрации»:

Существительное водомет обозначает здесь приспособление для разгона демонстрантов струей воды. Это слово появилось как неточная словообразовательная калька немецкого Wasserwerfer (Wasser – «вода», werf(en) – «мет(ать)», – er – суффикс действующего предмета) с оглядкой на уже существовавшие в русском языке названия различных видов автоматического орудия с опорной основой – мет (ср. пулемет, миномет, огнемет и др.). Как свидетельствует «Большой немецко-русский словарь», составленный под руководством О. И. Москальской (М., 1969. Т. 2. С. 576), оно в конце 50-х гг. было уже известно. Но перейдем к другому водомету. Раскроем сборник стихов А. А. Фета и обратимся к «Фантазии»: Расписные раковины блещут Здесь нас поджидает совсем иной водомет. Слово водомет в приводимом отрывке выступает в качестве устаревшего названия… фонтана. Правда, значение «фонтан» у нашего существительного четко в пределах процитированного четверостишия не вырисовывается; необходимо, чтобы не ошибиться, взять текст в целом. Поэт в своей художественной фантазии сознательно прибегает к гиперболе. Фонтаны у него мечут жемчужной пеной и алмазной пылью аж… до луны. И изображаемая картина от этого становится еще более выразительной и зримой. Вспомните аналогичные строки в «Руслане и Людмиле» А. С.Пушкина: Летят алмазные фонтаны в «Демоне» М. Ю. Лермонтова: Гарема брызжущий фонтан Слово водомет, вместо нейтрального синонима фонтан, Фет использует как одно из средств создания поэтичности. Оно хорошо согласуется со всем своим языковым окружением, включая старославянскую форму мещут (вместо русской мечут), используемую в поэзии XIX в. как поэтическая вольность, для рифмовки (ср. у Пушкина в поэме «Анджело»: «Анджело бледнеет и трепещет и взоры дикие на Изабелу мещет»). Заметим, что наше слово отмечается и у Пушкина, но его отношение к существительному водомет другое – ироническое и отрицательное. В письме к брату из Одессы 13 июня 1824 г. Пушкин пишет: «На каком основании начал свои действия дедушка Шишков? Не запретил ли он Бахчисарайский фонтан из уважения к святыне Академического словаря и неблазно составленному слову водомет? Шутки в сторону, ожидаю добра для литературы вообще и посылаю ему лобзание яко Иуда-Арзамасец, но яко Разбойник-Романтик». На слово водомет он смотрел как на ненужного русского дублера привычного для него итальянизма фонтан, подобного неологизмам известного литературного деятеля адмирала А. С. Шишкова тихогромы – «фортепиано», мокроступы – «галоши» и т. д. Добавим здесь к слову, что Пушкин в данном случае ошибался: слово водомет, как и, между прочим, слово фонтан, в словарях отмечалось уже в 1780–1782 гг. Попутно два слова о двух словах из приведенных примеров Фета и Пушкина; без краткого комментария поэтов можно понять неправильно. Так, ошибочно будет восприятие слова чудный у Фета и Пушкина как современного: в его стихотворении оно значит не «очень хороший, замечательный, великолепный», а «достойный удивления, необычайный», т. е. имеет значение, которое как одно из значений свойственно сейчас прилагательному чудесный. Будет просто непонятно соответствующее место письма Пушкина, если мы не будем знать, что ныне исчезнувшее из обихода слово неблазно значит «правильно». Оба слова на паритетных началах в пределах одного стихотворения мы находим у Ф. И. Тютчева в «Фонтане», где они располагаются в разных строфах и выполняют различные роли (слово фонтан употребляется в прямом, а слово водомет в переносном смысле). Распределение этих синонимов в поэтическом тексте и их различное употребление оказывается не только стилистически оправданным, но удивительно красочным и выразительным: Смотри, как облаком живым В этом стихотворении, кроме отмеченной пары, наше внимание привлекает еще несколько слов. Кратко прокомментируем их. Глаголы ниспасть – «упасть», свергает – «сбрасывает вниз», стремит – «увлекает» и мятет – «беспокоит», деепричастие преломляя – «переламывая», существительное длань – «рука» (исходно – «ладонь»), прилагательное заветная (здесь «обусловленная») использованы поэтом как лексический материал высокого слога для придания сообщаемому оттенка патетичности и взволнованности. Яркая поэтическая фраза Лучом поднявшись к небу, он в научном отношении, между прочим, безукоризненна, так как выше определенной («заветной», по выражению Тютчева) высоты фонтан подняться не может, каким бы мощным ни был напор воды. Сопоставляя бьющий фонтан с полетом «смертной мысли», т. е. мысли человека, Тютчев хотел подчеркнуть ограниченность, по его мнению, познавательных возможностей людей, их зависимость от какой-то неведомой, но все решающей силы. Даже стремление к знаниям для него – «закон непостижимый». В поле нашего зрения слово экран В нашем современном языковом сознании слово экран тесно привязано к кино– и телеискусству. Это существительное употребляется, как правило (не будем касаться его технического значения – «устройство для отражения, поглощения или преобразования различного вида энергии), для обозначения либо киноискусства (ср. голубой экран – «телевидение»), либо полотна, на котором показываются фильмы или диапозитивы. Но так было не всегда. Слово экран появилось значительно раньше кино и указанных технических приспособлений. И вот этому яркий пример из романа «Идиот» Ф. М. Достоевского. Читаем:

В приведенном контексте слово экран несет ныне уже устаревшее, архаическое значение – «ширма, передвижной щит от жара или света». Именно с таким значением это слово и вошло впервые в русский язык в конце XVIII в. из французского языка, в котором ecran является переработкой нем. Schranke – «решетка, ограда». С современными значениями слово экран было нами заимствовано из того же французского языка уже в XX в. О прилагательном пресловутый В настоящее время это прилагательное имеет несомненную и яркую отрицательную окраску. Оно обозначает сейчас «имеющий сомнительную известность, вызывающий различные толки, нашумевший». Ранее же оно было «положительным словом» и выступало как синоним прилагательных знаменитый, известный. Такую смысловую метаморфозу (не такую уж редкую) необходимо всегда иметь в виду в тех случаях, когда перед нами – художественное произведение прошлого. Пусть поэтому вас не удивляет сочетание пресловутый Дунай у Ф. И. Тютчева в стихотворении «Там, где горы, убегая…»: Там, где горы, убегая, В этом сочетании никакого пренебрежения или иронии к знаменитой реке нет. Пресловутого Дуная значит «знаменитого Дуная». Изменение положительных слов в отрицательные иллюстрирует также и родственное нашему слову по корню ославить – «опозорить, распространить о ком-либо дурную славу» (от слава). Вспомните также глагол честить (сейчас «ругать»), имевший значение «прославлять, воздавать почести, оказывать кому-либо уважение». Возникновение у слов прямо противоположного значения – одна из закономерностей изменения значений слов и фразеологизмов (ср. скатертью дорога – исходно пожелание хорошего пути, т. е. гладкого, как скатерть < дъскатерть – «стол с гладкой (вытертой) крышкой»). О слове риза у Пушкина и особенно у Лермонтова Сейчас ризу можно увидеть лишь в церкви или музеях. Ведь для нас риза – это только «верхняя одежда священника, надеваемая им для богослужения». Поэтому о слове риза не стоило бы и говорить, если бы не некоторые обстоятельства его бытования в поэтическом языке XIX в. Интересны особенности его употребления в стихах Пушкина и Лермонтова, которые используют это существительное хотя и в близких, но все же разных значениях, ныне, однако, прочно и всеми забытых. Воскрешать их в нашей памяти совершенно необходимо, коль скоро нам хочется действительно понять, как говорил В. Брюсов, «потаенный смысл слов» в сложной и многоцветной стихотворной речи. Со словом риза у Пушкина мы встречаемся в стихотворении «Арион», написанном 16 июля 1827 г. (несомненно, в связи с годовщиной казни руководителей декабристов 13 июля 1 826 г.). Себя поэт иносказательно изобразил в нем в облике героя древнегреческого мифа Ариона, спасенного от гибели дельфином, очарованным его чудесным пением. В заключительной части стихотворения Пушкин подтверждает свою верность свободолюбивым идеалам: На берег выброшен грозою, Смысловую нагрузку (причем идеологической значимости) в этом четверостишии несут лишь первые две строчки. Остальные две строчки, образующие присоединительную конструкцию с и, воспринимаются как чисто версификационный «довесок», с информативной точки зрения избыточный и необходимый лишь для соблюдения строфического порядка. Именно здесь и появляется перед нами слово риза. Оно явно не современной семантики. Чтобы сделать этот вывод, достаточно вспомнить, что у Ариона, мифического певца языческой Древней Греции, одежды христианского священника (да к тому же для совершения богослужения) просто не могло быть: это было бы явным анахронизмом. Каково же значение существительного риза в этом контексте? Такое же, какое оно когда-то имело, – «одежда». Пушкин употребил здесь это слово в том архаическом значении, которым оно в начале XIX в. еще обладало (ср. народную загадку о кочанной капусте: Антипка низок, на нем сто ризок) и которое ему было свойственно, вероятно, с самого своего рождения (ср. др. – рус. ризы кожаны, сънискахъ тъкмо ризоу строуньноу, в ризу ко-рабленическую облекся и т. д.; серб. – хорв. риза «одежда»; болг. риза «рубаха» и т. д.). Заметим, что по своему происхождению слово риза скорее всего является производным от той же основы, что и резать, подобно тому как существительное рубъ (откуда – рубаха, рубище) – от рубить. Таким образом, риза влажная у Пушкина значит «мокрая одежда». Не ризой оказывается риза и у Лермонтова в стихотворении «На севере диком стоит одиноко…», очень вольном, но от этого не менее чудесном переводе гейневской миниатюры «Ein Fichtenbaum steht einsam»: И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Неточно понимают слово риза в этом контексте не только многие рядовые читатели, но и Л. В. Щерба. По поводу двух строк разбираемого стихотворения он пишет: снег сыпучий «…лежит мягко и может лишь содействовать впечатлению волшебной сказки, вводимому словами И дремлет, качаясь и усугубленному сверкающей, очевидно, на солнце, ризой (выделено нами. – Н. Ш.), в которую превратилось Decke. Лермонтова не смущает ни ветер, который предполагается его же вставкой качаясь и от которого снег должен был бы облететь, ни сосна, на которой сыпучий снег никак не держится, – ему нужен красивый поэтический образ, уничтожающий трагедию немецкого оригинала…» (см.: Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 100–101). Оставим в стороне красивые, но, мягко выражаясь, малодоказательные и ничего не говорящие слова Л. В. Щербы о том, что сыпучий снег «может содействовать впечатлению волшебной сказки», что это впечатление «усугубляется ризой», что поэту требуется лишь образ, который бы уничтожил трагедию немецкого оригинала. Зададим, не смущаясь, лишь один вопрос: где Л. В. Щерба в стихотворении увидел солнце (а отсюда – и сверкающую ризу) и услышал ветер, «от которого снег должен был бы облетать»? У Лермонтова их нет, они домыслены ученым. О том, почему следует предполагать «мороз и солнце», ничего не сообщается. О наличии ветра в открывающейся нашему взору картине, по мнению Л. В. Щербы, говорит «вставка слова качаясь», а также «место действия» (на голой вершине «предположить ветер более чем естественно»). Однако поэт описывал совсем другую картину.  Иллюстрация художника И. И. Шишкина к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Сосна». 1891 г. Это станет ясным, как только мы перестанем фантазировать, приписывая словам риза и сыпучий те значения, которых они в стихотворении не имеют. При легком ветерке (он не раскачивает сосну, а лишь покачивает ее) идет (сыплется) сильный (сыпучий) снег, отчего сосна стоит вся в снегу, покрытая им, «как ризой», т. е. как покрывалом. Последнее значение («покрывало, саван») у существительного риза отмечается в самых ранних древнерусских памятниках. Ср. в «Остромировом евангелии»: Обиста е (тело) ризами съ ароматы, где слово риза передает др. – греч. othonion «полотно, покрывало». Таким образом, нашему взору (вспомните известную картину И. И. Шишкина) представляется совершенно реальная картина (одинокая, вся в снегу), а не «красивый поэтический образ, уничтожающий трагедию немецкого оригинала», как полагает Л. В. Щерба. Трагедию влюбленных (в немецком оригинале) уничтожают (в переводе Лермонтова) не строки И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она, передающие гейневские слова Ihn schlafert, mit weisser Decke Umhullen ihn Eis und Schnee, а замена нем. Fichtenbaum «сосна» мужского рода женским родом рус. сосна, о чем верно, кстати, пишет выше – вслед за А. А. Потебней и К. Б. Бархиным – и сам Л. В. Щерба в указанной работе. Впрочем, если говорить о сути, вряд ли одиночество, изображенное русским поэтом, менее трагично, нежели судьба влюбленных (которым суждено «жить розно и в разлуке умереть») у Гейне. Очень субъективно также утверждение Л. В. Щербы, что лермонтовский текст написан «в эпическом, сказочном тоне и, по-видимому, совершенно сознательно создает благодушное настроение» и выступает как намеренная «замена трагического тона оригинала красивой романтикой». А сейчас вернемся к ризе. Отмеченное выше значение «покрывало, покров» у существительного риза встречается у поэтов – предшественников М. Ю. Лермонтова – нередко даже в пределах фразеологических оборотов перифрастического характера: Уже простерлася над понтом риза ночи (Херасков); Подземной бури завыванье Под страшной ризой темноты (Полежаев) и т. д. С такой же семантикой находим мы слово риза и у поэтов более поздних периодов, коль скоро в их индивидуально-авторском слоге нашли отражение элементы стихотворной речи первой половины XIX в. Поэт и гражданин Стихотворение «Гражданин» является самым страстным и лирическим среди поэтических произведений К.Ф. Рылеева, имеющих революционно-дидактический характер, и одним из наиболее ярких и выразительных произведений гражданской патетики в русской поэзии вообще. Высокая гражданственность содержания получила здесь удивительно адекватную художественную форму. Особое внимание невольно обращаешь на лексику и фразеологию стихотворения. Она представляет собой тонкий сплав элегического и одического материала, состоящий из так называемых традиционно-поэтических слов, имеющих оттенок либо возвышенности и патетичности, либо взволнованности и лиричности. Язык стихотворения удивляет своей современностью, поразительной чистотой от устаревших и неизвестных слов и оборотов. В стихотворении полностью отсутствуют типичные для высокой поэзии того времени мифологические образы. В нем нет ни одного слова или выражения, которого не знала бы книжная лексика современного русского литературного языка. Даже неупотребительные сейчас неполногласные прилагательные младой и хладный хорошо знакомы современному читателю через родственные слова (ср. младенец, и стар и млад, хладнокровие, прохладный и пр.). В целом ясны в нем с семантической точки зрения все слова. И все же некоторые из них имеют смысловую особенность, которую совершенно обязательно надо учитывать для правильного понимания текста. Особенно важно, если мы хотим увидеть стихотворение «Гражданин» в его истинном «содержательном» свете, понять политически маркированные «вольнолюбивые» слова, лексические единицы, какими являются в этом произведении Рылеева существительные гражданин, свобода, отчизна, народ, Брут и Риего. И здесь в первую очередь следует остановиться на слове гражданин, так как оно отражает главную тему стихотворения. Старославянское по своему происхождению слово гражданин здесь не имеет ни современного значения «подданный того или иного государства», ни архаического значения «горожанин» (это значение является этимологически исходным), а обозначает (появившись впервые как семантическая калька революционного французского citoyen у Радищева) патриота, превыше всего ставящего интересы родины и народа, борца «за угнетенную свободу человека» и справедливый социальный строй. Тема гражданина (и соответственный образ) была постоянной у Рылеева и ранее. Так, в думе «Волынский» Рылеев призывает: Отец семейства! приведи В думе «Державин» «высокий удел певца» Рылеевым, в частности, усматривается в том, что К неправде он кипит враждой, В стихотворении «Вере Николаевне Столыпиной» поэт заявляет: Священный долг перед тобою Стихотворение «Я не хочу любви твоей…» заканчивается следующим четверостишием: Любовь никак нейдет на ум. От стихотворных заветов Рылеева быть прежде всего гражданином – прямой путь к некрасовскому антитезному афоризму Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан, характерному для эпохи революционного народничества. Выразительный оборот Некрасова появился на свет под несомненным влиянием рылеевского словоупотребления. Противопоставляя гражданина живущей для себя молодежи «переродившихся славян», Рылеев горячо борется и за гражданское искусство, поэзию больших политических и воспитывающих тем. Отсюда противопоставление поэта, воспевающего любовь, праздность и негу, служение музам и т. д., поэту-гражданину: Прими ж плоды трудов моих… («Войнаровский») Личные имена Брут и Риего, заключающие финальное четверостишие, в качестве определенных поэтических образов дополняют и конкретизируют тему гражданина как борца за свободу. В образ Брута, древнеримского республиканца, сначала друга Цезаря, а затем, когда тот стал императором, одного из активных участников заговора против него (ср. выражение И ты, Брут!), декабристы вкладывали одно из заветнейших положений своей идеологической системы – о праве на восстание против тирана. Риего, вождь испанской революции 1820 г., казненный после ее подавления, был для Рылеева современным (и потому особенно наглядным) примером истинного сына отечества, подлинного гражданина, не пожалевшего для счастья народа собственной жизни. В образах Брута и Риего в концентрированном виде представлены и идея восстания против самовластья, и идея жертвенности во имя свободы отчизны, готовности, если надо, на верную смерть (идея, особенно сильно разработанная Рылеевым в поэме «Наливайко»). Образ Риего встречается у Рылеева только в «Гражданине». Образ Брута мы находим в нескольких произведениях, и в частности в сатире «К временщику» (Тиран, вострепещи! родиться может он, Иль Кассий, или Брут, иль, враг царей, Катон!), в оде «Гражданское мужество» (Лишь Рим, вселенной властелин. Сей край свободы и законов, Возмог произвести один И Брутов дух, и дух Катонов, Но нам ли унывать душой… ) и в поэме «Войнаровский» (Чтить Брута с детства я привык: Защитник Рима благородный, Душою истинно свободный, Делами истинно велик). Последнее понятно, так как в политической поэзии того времени образ Брута был уже ходячим. Неоднократно встречается он, например, в гражданской лирике А. С. Пушкина. «За звук один…» Читая и перечитывая М. Ю. Лермонтова, не перестаешь удивляться «благородной силе и святой прелести» его удивительно «живых», «простых и гордых слов», рожденных «из пламя и света» его вдохновенной души. И сейчас, спустя более полутора столетий после трагической смерти великого писателя земли русской, его чудесная поэзия и проза являются родными и кровными для нас своим пронзительным художественным совершенством, своей жизненной правдой и нравственной чистотой, своей высокой гражданственностью и глубоким лиризмом. И что самое примечательное, что привлекает особенно, – это настежь открытое сердце поэта. Его мысли и чувства открыты читателю и в нашу эпоху, несмотря на неумолимый бег времени, огромные социальные перемены и изменения в литературе как словесном искусстве. Такое поразительное на первый взгляд обстоятельство объясняется не столько тем, что Лермонтов в своих произведениях освещает принципиально важные всевременные и общечеловеческие вопросы, сколько тем, что его сочинения оказываются написанными, по существу, на современном русском литературном языке, «до странности» чистом от архаических и малоупотребительных (диалектизмов, жаргонизмов) фактов. «Как жемчуг нижутся слова», соразмерно и мерно льются святые звуки под пером Лермонтова, и подавляющее большинство слов хорошо нам известно, близко и понятно. Все это делает гениальные создания писателя до сих пор на редкость современными (и не только по прозрачному и ясному языку, но и по характеру идейного и эстетического их воздействия). И все же было бы неверным считать, что в художественной речи Лермонтова нет никаких сторонних нашему языковому сознанию фактов и явлений. Они все-таки есть. Это связано и с довольно значительной временной дистанцией, отделяющей нас от писателя, и с теми особенностями, которыми богаты язык художественной литературы в целом и поэтика Лермонтова в частности. Именно поэтому, читая и перечитывая бессмертные произведения навсегда молодого Лермонтова, надо всегда прочитывать их внимательно и придирчиво. Разберем пример, который нам предлагает заглавие данной новеллы. Речь пойдет о строке «За звук один волшебной речи…» из стихотворения «Как небеса, твой взор блистает…». Только остановившись и подумав, мы увидим и услышим, что кроется здесь за словом звук. Сейчас это слово имеет два актуальных общеупотребительных значения – «то, что мы слышим, т. е. слуховое ощущение колебательного движения чего-либо в окружающей среде» и «элементарная фонетическая единица языка». В разбираемом отрывке (речь всегда образуется из соответственно связанных друг с другом слов, а не звуков!) говорится о слове. Поэтому соответствующая строчка значит «за одно слово волшебной речи». Такое «словесное», а не «звуковое» значение у слова звук в поэзии первой половины XIX в. встречается очень часто (ср. у А. С. Пушкина: «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!»). Такое значение этого слова наблюдается постоянно и у Лермонтова: «Замолкли звуки чудных песен»; «Тогда признательную руку в ответ на ваш приветный взор навстречу радостному звуку он в упоении простер» и т. д. Слова он весил осторожно Звук лермонтовской лиры всегда был прозрачно чистым, простым и афористически острым. Лермонтов как бы предвосхитил развитие русского литературного языка: так немного – по сравнению с другими поэтами первой половины XIX в. – у него архаического и неясного. «Странное» и постороннее встречается в его произведениях довольно редко, даже если их читаешь придирчивым глазом лингвиста. К языку и художественной форме он относился чрезвычайно обязательно и слова выбирал осторожно. И тем не менее, конечно, в его поэзии чужое нашей современной речи встречается, и в лингвистическом комментировании оно нуждается не менее, чем произведения других поэтов прошлого – время неумолимо идет вперед. Возьмем хотя бы справедливую по отношению к нему строчку названия заметки. Разве она не останавливает вас словом весил= Ведь мы бы сейчас сказали: взвешивал, обдумывал, выбирал. Наше весить значит «иметь какой-либо вес» и является непереходным глаголом. А у Лермонтова оно принадлежит уже к числу глаголов переходных и имеет иное, более абстрактное значение (семантику). Лермонтовское весил иное и семантически, и грамматически. И его как лексико-грамматической единицы в настоящее время просто нет, почему оно и не отмечено даже в академическом «Словаре русского языка» (под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд. М., 1981. Т. 1). Добавим в конце заметки, что строчки «Слова он весил осторожно И опрометчив был в делах» из «Монго» являются частью самохарактеристики Лермонтова (по поэме – Маёшки), считавшего себя опрометчивым. Правильно ли без запятых? Первое известное нам стихотворение четырнадцатилетнего (!) М. Ю. Лермонтова «Осень» (1828) начинается следующим четверостишием: Листья в поле пожелтели, В нем все понятно, но не режет ли вам глаза третья строчка? Не привлекает ли к себе при вторичном прочтении слово поникши? Наверное, привлекает и удивляет. Кажется, что здесь то ли не хватает запятых перед и после слова, то ли буквы е в его конце. Может быть, это деепричастие совершенного вида (такое, как замерзши, принесши, испекши и т. д.)? В таком случае, почему тут нет запятых? Опечатка? Или Лермонтов не знал, что деепричастие в подобного рода случаях всегда на письме выделяется запятыми? Ни то, ни другое. Просто здесь поникши – не деепричастие, а прилагательное (из причастия), выступающее как определение к существительному ели. Но тогда, вы спросите, по какой причине отсутствует «заключительное» привычное е полных прилагательных (зеленые, высокие, стройные и т. д.)? По самой простой. Перед нами здесь не полное прилагательное (но и не краткое: краткое прилагательное выступает всегда в качестве сказуемого, см. в том же стихотворении: «Ночью месяц тускл и поле Сквозь туман лишь серебрит»), а так называемое усеченное. Усеченные прилагательные поэтами XVIII – первой половины XIX в. употреблялись очень активно и часто как одна из поэтических вольностей, «усекающих» лишний слог. Использовались такие прилагательные с чисто версификационными целями в пределах предложения на правах определений, а не сказуемых. Это самая яркая дифференциальная черта усеченных прилагательных, хотя от кратких прилагательных их отличало иногда также и ударение, всегда совпадающее с ударением «родительского» полного прилагательного. Исчезли они как регулярная поэтическая вольность только после преодоления Пушкиным и Лермонтовым традиций стихотворной речи XVIII в. С 40-х гг. XIX в. в русской поэтической практике они уже встречаются только изредка. У раннего Лермонтова их так же много, как и у раннего Пушкина. Вот несколько примеров: «Но долго, долго ум хранит Первоначальны впечатленья» («Поэт»), «Русы волосы кудрями Упадают средь ланит» («Портреты»), «Жизнь любит и юность румяную» (там же), «И пыхнет огнь на девственны ланиты» («Письмо»), «Я презрю песнопенья громки» («Наполеон») и т. д. Не напрасно о слове напрасно В современном русском литературном языке слово напрасно имеет значение «бесполезно» и входит в синонимический ряд бесполезно, зря, бестолку, всуе, попусту. Оно часто встречается в нашей речи, но кажется малоинтересным лингвистически. Однако пишу о нем я не напрасно. Слово это лишний раз свидетельствует о том, какое значение для познания существующей языковой системы имеет изучение ее истории. И ярким примером может служить употребление Лермонтовым слова напрасно в автобиографической поэме «Сашка». Помните отрывок об университете, списанный как бы с натуры: Бывало, только восемь бьет часов, Какое значение имеет здесь напрасно? Явно не наше. Притекшие (т. е. «пришедшие») студенты в аудитории. Переговариваются. Входит профессор, кланяется чинно. А как входит? Напрасно, т. е. «неожиданно, вдруг». Да-да! Слово напрасно обозначает здесь «неожиданно, вдруг, внезапно». Так и употреблялось раньше это слово не только Лермонтовым, но и другими поэтами и писателями (хотя у Пушкина известно только в современном значении). Более того, для нашего слова это значение является первоначальным от самого его рождения как лексической единицы. В древнерусском языке значение «вдруг, неожиданно» у него было просто единственным: Черноризець… въ един день здравъ сыи (= «существующий». – Н. Ш.), напрасно умре; Напрячь стрелу самострельную, юже испусти напрасно, ею же уязви в сердце его гневливое и т. д. А унаследовано оно было таким еще из общеславянского языка. Вот так встали у Лермонтова рядом новое, с Петровской эпохи, немецкое профессор и старинное, праславянское напрасно. Возможное заблуждение Грамматика меняется медленно, и устарелых фактов, скажем, морфологии в языке Лермонтова почти нет. Но не думайте все же, что в нем все, как у нас. В стихотворении «Заблуждение Купидона», написанном еще в Московском университетском пансионе (1828), одна грамматическая форма может ввести вас в заблуждение. Истинного ее значения вы можете просто не заметить, особенно при беглом чтении, когда по-настоящему в смысл не вникаешь. Вот заключительные горько-констатирующие строки, в которых она содержится: Так в наказаниях всегда почти бывает: Прочтите их внимательно. Все ли здесь «наше»? Где архаическая форма? Вы говорите: падет? Да, вы правы: перед нами мнимая форма будущего времени. В действительности мы имеем дело здесь с формой настоящего времени, только устаревшей, заброшенной нами на далекую периферию языка. О том, что падет – настоящее время от пасть, а не будущее (хотя актуальная и регулярная форма настоящего времени падает нас путает), совершенно очевидно говорит и «всевременной» характер афоризма, и наречие всегда, и настоящее время бывает. Возможно, что падет попала к Лермонтову в стихи как элемент традиционно-поэтической лексики (вместе с соответствующим грамматическим значением). Такое слово встречается, например, как форма настоящего времени неоднократно и в стихах Пушкина: Восходит к смерти Людовик («Вольность») Раздался девы жалкий стон, («Руслан и Людмила») О белых ночах В поэме «Сказка для детей» М. Ю. Лермонтова, которую Белинский, Гоголь и Огарев считали лучшим стихотворным произведением поэта, большую часть составляет следующий за авторским введением повествовательный монолог основного героя – нового Демона. В своей исповеди-рассказе он, в частности, говорит: Тому назад еще немного лет Внимательное чтение этой строфы дает нам исчерпывающий ответ на вопрос, поставленный в заглавии заметки. Пять конечных строк, не имеющих в своем составе ничего неизвестного и особого, сообщают нам только о том, что дело было, как говорится, не зимой: «Нева, журча, бежала к Финскому заливу». Точное (до месяца) время показывают предыдущие четыре строчки. Но для этого надо их читать не спеша и (если это вам неизвестно) узнать в словарях, какое значение имеет слово денница. Указанное существительное, о чем свидетельствуют все толковые словари, значит «утренняя заря» и является традиционно-поэтическим архаизмом (ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Блеснет заутра луч денницы, И заиграет яркий день…»). Слово денница встречается у Лермонтова уже в его первой поэме «Черкесы»: Денница, тихо поднимаясь, Теперь все ясно, если вы будете вникать в лермонтовский текст. Румяный запад – «солнечный закат», новая денница – «восход», и они сливаются вместе, рядом, как свиданье и разлука. Так это же очень искусное и выразительное описание белой ночи, когда вокруг не обычная темнота, а «странный полусвет»! Мы подходим к развязке. Герой пролетал над столицей, которой был тогда Петербург. Теперь надо вспомнить лишь, когда в этом городе бывают белые ночи. Если на свою память полностью не полагаться, можно заглянуть в Большой энциклопедический словарь. Там сказано: «В С. – Петербурге (ок. 60° с. ш.) белые ночи продолжаются с 11 июня по 2 июля». Как видим, все было летом, по тогдашнему календарю, в третьей декаде июня или первой декаде июля.  Лермонтовская зарисовка белой ночи перекликается с еще более пространным пушкинским описанием белых ночей в поэме «Медный всадник»: Люблю тебя, Петра творенье, Оба описания одинаково выразительны и лиричны. И все-таки какие они удивительно разные! С одной стороны, нарочито строгие и «прозаические» строки Пушкина. С другой стороны, расцвеченные слова Лермонтова, с чудесным и «странным» сравнением. Телескоп, виды и павильон Слова, значения которых сейчас не очень ясны, а иногда и вовсе неизвестны, могут быть самыми разными, однако все они относятся к лексической периферии. Все они не являются частотными, и потому или полузабытые «на полочке нашей памяти» лежат где-нибудь в самом закутке, или неизвестны совершенно, слова со стороны, чужие нашему языковому сознанию. Они могут быть и архаизмами, которые ныне сменили другие, более «молодые» и подходящие, и историзмами, которые ушли в пассивный фонд потому, что исчезли называемые ими предметы и явления, и территориально или социально ограниченными в своем функционировании средой или сферой общения единицами (диалектизмами, жаргонизмами, профессионализмами). Приведем и кратко объясним далее некоторые из них. Читаем первые страницы второй части романа «Героя нашего времени» Лермонтова – «Княжна Мери». Запись Печорина от 11 мая: «На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус». В этом предложении надо смотреть в лингвистический микроскоп, чтобы не просмотреть «не наши слова». Хорошо виден разве только Эльборус с иной устаревшей огласовкой, чем в настоящее время, но тот же самый Эльбрус. Далее останавливает взор слово телескоп. Ясно, что речь идет здесь не о приборе для наблюдения небесных светил, а о самой обычной подзорной трубе. Увидеть, что слово виды в приведенной фразе имеет несовременное значение, можно, только уже в него как следует всмотревшись. Виды (множественное число) здесь «картины природы, пейзаж». Такое значение иллюстрируется современными толковыми словарями только из произведений XIX в. Вглядевшись, можно заметить, наконец, что со старым значением «беседка» угнездилось в этой фразе и существительное павильон. Как видим, в одном предложении нас поджидают четыре архаизма разной степени устарелости. Хлеб с маслом Речь далее пойдет о тех определениях, которые эти слова имеют в устах Печорина в романе «Княгиня Лиговская» Лермонтова. Вот интересующий нас отрывок:

Что это за чухонское масло и решетный хлеб? Перед нами два историзма, отражающие русский быт XIX в. Чухонское масло значит буквально «финское». Чухонцами (ср. в «Медном всаднике» А. С. Пушкина: «Приют убогого (= «бедного») чухонца) в Петербурге называли «пригородных финов» (ДальВ. И. Толковый словарь…). Чухонским маслом (в отличие от русского, т. е. топленого) называли обычное масло из сливок, сливочное масло, вроде того, которое мы сейчас называем крестьянским или любительским. Кстати, Чухонским иногда называли Чудское озеро, и не случайно, поскольку прилагательное чухонское является производным от чухно – «чухонец», экспрессивного образования на – хно (ср. образования типа Юхно < Юрий, Яхно < Яков, Михно < Михаил и т. д.) от чудь, названия североприбалтийских финских племен (ср. «Мера намерила, Чудь начудила» у Маяковского). Ну а что же решетный хлеб? Этот сорт хлеба непосредственно связан с решетом, поскольку его пекли из просеянной через решето муки. Слово решетный образовано от существительного решето, точь-в-точь как ситный – от сито, обозначающего то же решето, но только с более частой сеткой. Просеянная через решето мука всегда является более крупной, и, естественно, хлеб из нее более грубый, нежели из ситной муки, значительно более мелкой и нежной. О пирамидальном тополе Все, кто читал лермонтовского «Демона», никогда не забудут чудесное описание поэтом Грузии. Оно занимает всю четвертую строфу первой главы. Не будем приводить ее полностью. Процитируем лишь отрывок: Роскошной Грузии долины Прекрасные стихи, простые и ясные «святые звуки». И все-таки при замедленном их чтении внимательным читательским оком мы «наталкиваемся» в одном месте этого отрывка на словесную неясность, из-за которой текст в определенной мере теряет свою информационную простоту. Нет, это (хотя оно и немного озадачивает) не устарелые ударения в словах камней или венчанные, постановку которых – вопреки современным литературным нормам – предписывает нам принятый Лермонтовым в поэме размер. И конечно, не архаическое управление и значение глагола петь – «воспевать» (поют красавиц). Оно знакомо нам «из Маяковского» (ср.: «Пою мое отечество, республику мою!»). И тем более – не несколько неожиданная и свободная сочетаемость прилагательного безответный (безответные красавицы, а не безответная любовь, как мы сейчас бы сказали). Более того, этой словесной неясностью не являются даже лексические архаизмы кущи и сени, являющиеся у Лермонтова данью элегическому словарю первой четверти XIX в. Ведь контекст – правда, не совсем точно – позволяет нам все-таки понять сочетания кущи роз и чинар развесистые сени, пусть слова кущи и сени для современного носителя русского языка и могут связываться в их сознании со словами кусты и тень. В данном произведении существительные кущи и сени проявляют, как традиционно-поэтические слова, значения «заросли» и «лиственный покров деревьев, листва». Ну а заросли образуют кусты, листва же, естественно, дает тень! Так что же особенно вносит неясность в простоту приведенного отрывка из «Демона», создает преграду к его полному, исчерпывающему восприятию? Таким «подводным камнем» в стихотворной стихии Лермонтова здесь оказывается четвертая строчка – столпообразные раины. Что же значит это начальное звенышко в большой цепочке перечислений, живописующих долины Грузии? Сложное прилагательное столпообразные доходчиво: оно образовано с помощью словообразующего элемента– образный (по модели шарообразный, змееобразный, дугообразный, волнообразный и т. п.) от столп и значит «похожие на столп». Какие же реалии (а из «прилагательности» столпообразные и его формы множественного числа видно, что далее идет существительное) называет слово раины? Вот тут нам даже самое придирчивое чтение текста ни капельки не поможет. Неясна сама категориальная сущность обозначаемых предметов: создания ли это человека или какие-либо явления природы? Все темно во облацех! Может быть, это как раз тот случай, когда, по словам поэта, «Есть речи значенье темно иль ничтожно, но им без волненья Внимать невозможно». Оставим на минутку «Демона» и возьмем в руки либо словарь В. И. Даля, либо 17-томный академический «Словарь современного русского языка», так свободно и часто (к нашему счастью!) включающий в себя несовременные слова. В них мы найдем прозаический ответ, что необычайно странная столпообразная раина всего-навсего ботанический термин, который обозначает «пирамидальный тополь». Встречается это слово в поэзии первой половины XIX в. и у Н.М. Языкова: Вот и Ломбардия! Веселые долины, В заключение несколько слов об этом темном слове вообще. Оно является темным и в разбираемом тексте (по своему лексическому значению), и вне его (правда, уже по своему происхождению). Надежного объяснения происхождения этого существительного еще нет, и раскрыть его родословную предстоит. Если иметь в виду, что слово рай имело значение «сад», а сад обозначало также и «растение, дерево» (ср. диалектное рай-дерево – «алтайская, душистая осокорь, пахучий тополь»), то можно пока остановиться на предположении, что существительное раина – суффиксальное производное от рай (= «дерево») с помощью суффикса– ин(а) по модели осина, бузина, маслина и т. д. Сапоги его скрыпели Давайте вспомним дневниковую запись Печорина от 5 июня в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Она начинается с описания Грушницкого, когда он, после производства в офицеры, впервые появляется в офицерской форме:

В этом язвительном описании неизвестных современному читателю слов как будто нет. И тем не менее вряд ли вы полностью представляете изображаемую Лермонтовым картину вырядившегося Грушницкого. И дело здесь не только в том, что для правильного понимания необходимо хорошо знать значения слов и словосочетаний эполеты, крылышки амура и двойной лорнет. Нужно иметь в виду также и то, что непонятное может «прятаться» в самых понятных, обычных и обыденных словах. Однако обо все по порядку. Значение слова эполеты, наверное, вам известно. Эполеты – это погоны с парадным шитьем, но погоны офицерские, поэтому слово эполеты ранее часто употреблялось как указание на принадлежность к офицерству:

Сравните подобное употребление у Пушкина:

Чтобы воочию увидеть эти «неимоверной величины» эполеты у Грушницкого, надо также вспомнить крылышки амура, т. е. живописные и скульптурные изображения древнегреческого ифологического бога любви Амура в виде голого кудрявого мальчика с крылышками за спиной. Теперь обратим внимание еще на одну деталь в портрете Грушницкого. На бронзовой цепочке щеголя висел двойной лорнет. Точное значение этого словосочетания и соответствующее зрительное представление вам дадут словарь В. И. Даля, «Словарь языка Пушкина» и контекст, взятые вместе. Лорнет – «складные очки в оправе». В принципе он может быть, как указывает В. И. Даль, и с ручкой, и на цепочке. У Грушницкого – на бронзовой цепочке. «Словарь языка Пушкина» утверждает, что у Онегина был двойной лорнет с ручкой (Двойной лорнет, скосясь, наводит На ложи незнакомых дам…). Судить о том, каким двойным лорнетом пользовался Онегин, мы не можем: контекст не дает для этого никаких, даже косвенных, показаний. Цепочка могла быть и у него! А теперь – о том, что в словесном отношении не содержит в себе ничего несовременного, что совершенно понятно и в то же время не позволяет нам до конца и адекватно понять сообщаемое, коль скоро мы не знаем того, что заключено в так называемых «фоновых» долях значения слов, отражающих культурно-исторические факты. У Лермонтова в разбираемом отрывке подобное наблюдается в предложении Сапоги его скрыпели. Оно является не простой констатацией факта скрипения. В противном случае эта фраза была бы лишней. Она имеет второй – очень информативный – план, являясь органической частью описания празднично-франтоватого костюма Грушницкого. Ведь в ней Лермонтов сообщает нам, что у его героя были также (вместе с двойным лорнетом, цепочкой, эполетами) и сапоги со скрипом, т. е. особые щегольские сапоги, по-особому сшитые сапожником, которые обычно надевались по праздникам. Вот что сообщает об этом в своем «Толковом словаре…» В. И.Даль: «Скрып, в сапогах, по заказу давальцев (т. е. заказчиков. – Н. Ш.), лоскутки кожи, вымоченные в уксусе, пересыпанные серой и вложенные меж стельки и подошвы» – и приводит далее характерную пословицу Сапожки со скрыпом, а каша без масла. Как видим, предложение Сапоги его скрыпели – важный штрих в лермонтовском рисунке безвкусно одетого, расфранченного Грушницкого. О двух словах драгунского капитана Этот случайно подслушанный Печориным разговор, имевший роковое значение для Грушницкого, помнят, несомненно, все, кто читал «Героя нашего времени». Вот его начало: Драгунский капитан… ударил по столу кулаком, требуя внимания.

Что же в этом отрывке останавливает нас в стремлении понять его полностью и до конца? Какие слова здесь могут помешать доверительному разговору великого русского писателя с современным читателем? Во-первых, в приведенном отрывке есть лексико-семантический архаизм – существительное свет. Правда, оно – несмотря на свою устарелость – большинству хорошо знакомо по классической литературе; свет – это «светское общество». На память сразу же приходит неоднократное употребление слова в этом значении А. С.Пушкиным в «Евгении Онегине». Два примера: Вот мой Онегин на свободе; Ясно, что здесь Пушкин говорит о появлении Онегина в светском обществе. То же светское общество ы види и в других строчках: Нет: рано чувства в не остыли; Какой же архаизм еще стоит между нами и процитированным текстом? Таким выступает слово слетки. В принципе оно для нас – архаизм собственно лексический, так как существующее сейчас слово слетка (множественное число – слетки) подавляющему большинству людей не известно. И это понятно: оно находится на далекой словарной периферии и является «своим» только для охотников и орнитологов (т. е. ученых, занимающихся изучение птиц). У них слово слетка обозначает молодую птицу, только начинающую вылетать из родительского гнезда. В наше контексте данное птичье имя означает молодого человека. Для слова слетка это переносное значение ныне устарелое, архаическое. Следовательно, предложение «Эти петербургские слетки всегда зазнаются…» почти равно предложению «Эти петербургские молодые люди всегда зазнаются».  Рисунок М. Ю. Лермонтова к роману «Герой нашего времени» «Почти» потому, что слетка – не нейтральное обозначение молодого человека, а пренебрежительное, эмоционально окрашенное. По своему происхождению оно аналогично другим «животным» наименованиям человека с той или иной отрицательной в эмоциональном плане оценкой, таким, как клуша, попугай, сорока, цыпленок, щенок, сосунок, змееныш и т. п. Как пренебрежительное обозначение молодого человека существительное слетка близко по значению словам типа молокосос, сосунок, щенок, мальчишка (ср. у А.П.Чехова в рассказе «Месть»: «Молокосос… – думал он, сердито ломая мелок. – Мальчишка…»). Неясный ропот В современном русском литературном языке существительное ропот неотделимо от глагола роптать. Ведь слово ропот действительно имеет значение «негромкая и невнятная речь недовольства», «речевое выражение отрицательного отношения к чему– или кому-либо». Такое же значение наблюдаем мы у этого слова и в древнерусском языке. Но вот мы вновь раскрываем роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова:

И (если мы не скользим по тексту, а действительно его читаем) натыкаемся на ропот… похвал! Что это такое? Те, кто слушал пение княжны Мери (кроме Печорина), когда она кончила, стали ее хвалить. Значит? Значит, у слова ропот в лермонтовском употреблении здесь иное значение. Его можно определить как «шум, гул; слова, говор». Вокруг Мери раздались (искренние или неискренние – неважно) слова похвалы. Аналогичное значение имеет это слово у Лермонтова и в дальнейшем изложении: «Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости». Как объяснить такое непривычное для нас использование слова ропот Лермонтовым? Ошибка это? Или его индивидуально-авторский неологизм? Как показывают данные древнерусского языка, ни то, ни другое. Писатель использовал здесь слово ропот в том значении, которое было известно издавна. Правда, он все же свое личное «я» здесь высказал: оно выразилось в расширении им сочетаемостных границ существительного ропот. Поэт смело поставил рядом со словом ропот отвлеченное существительное в родительном падеже (похвал, недоверчивости), тогда как обычно за этим словом следует (точно в том же падеже) существительное конкретное. Последнее встречается и у Лермонтова. Так, например, слово ропот в значении «неясный гул, шум» мы встречаем в «Тамани»: «Передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напоминал мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу»; «Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны». Синонимическое слову ропот существительное роптанье как производное от глагола роптать ожидает нас и в поэме «Демон»: … И стихло все; издалека О двух строчках из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта» «Лермонтовская строчка Угас, как светоч, дивный гений хорошо всем знакома. Вот ее непосредственное словесное окружение из замечательного стихотворения, написанного поэтом на смерть А. С.Пушкина: Что ж? веселитесь… он мучений Перед нами четверостишие, заканчивающее первую часть горького и гневного поэтического некролога, произнесенного М. Ю. Лермонтовым во весь голос поэта и гражданина и на всю читательскую Россию того времени. В этой части наша строчка выделяется тем, что она содержит единственное образное сравнение данного произведения – как светоч. Обращали ли вы внимание на выразительность, поэтический характер и лиричность этого сравнения? Ведь в строчке, его заключающей, в слове светоч просвечивает его прежняя семантика, близкая к этимологически исходному значению, а вовсе не та, которую оно имеет сейчас. В настоящее время существительное светоч значит «носитель» и в своем употреблении является фразеологически связанным. Как определенная лексическая единица со значением «носитель» оно реализуется лишь с родительным падежом немногих абстрактных существительных положительной семантики (мир, прогресс, свобода, правда и т. д.): светоч мира, светоч правды и пр. В лермонтовском сравнении тоже есть светоч, но это, как говорят, Федот, да не тот. В нем этому слову свойственно старое, ныне уже архаическое значение «свеча, лучина, факел» – «все то, что, горя, освещает». Благодаря этому в строчке Угас, как светоч, дивный гений глагол угас, имеющий в качестве факта традиционно-поэтической лексики переносное значение «умер» (ср. у Пушкина в стихотворении «Была пора: наш праздник молодой…»: И на скале изгнанником забвенным, Всему чужой, угас (= «умер») Наполеон), как бы получает также и свое исходное, прямое значение «потух, перестал гореть». Возникшее в результате сравнения (как светоч) двойное содержание глагола угас позволяет Лермонтову снять со строчки налет поэтической условности и дать зрительно очень яркую и выразительную картину, воскрешающую в памяти образы народных песен (ср.: Догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я…; Словно свечка восковая угасает жизнь моя и т. д.). Правда, по всей вероятности, разбираемая нами строчка не восходит непосредственно к фольклору, а представляет собой творческую трансформу элегического словоупотребления предшественников. Вспомните, например, отрывок из поэмы «Кавказский пленник» А. С. Пушкина: И гасну я, как пламень дымный, Подобного характера и соответствующие строчки из его элегии «Я видел смерть…» (1816): Уж гаснет пламень мой, Заметим, что и в следующей строчке стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта» глагол имеет аналогичную семантику (увял = «умер»), так же совмещенную с прямой и исходной (увял = «засох»): увял торжественный венок. Подобное оживление метафорической сущности слова увял, причем развернутое в целый образ, на котором строится все стихотворение, находим у Пушкина, ср. заключительные строчки «Цветка» (1828): И жив ли тот, и та жива ли? Строчки Угас, как светоч, дивный гений, Увял торжественный венок образуют единое целое и в смысловом, и в образном отношении, выступая в виде конструкций с синонимическими глаголами (угас, увял), в которых одновременно – благодаря сравнению как светоч и метонимии торжественный венок – выступают и их исходные, прямые значения. Заключая первую скорбную часть стихотворения, они осознаются как последний и наиболее выразительный аккорд, подытоживающий тот синонимический ряд обозначений смерти поэта, на котором, собственно говоря, вся эта часть стихотворения и строится (погиб… пал… убит…).  Беловой автограф «Смерти Поэта» (без заключительных строк). С пометой В. Ф. Одоевского В заключение следует сказать, что обе разобранные строчки из стихотворения «Смерть Поэта» (как и многое другое, что в нем содержится), несомненно, являются очень своеобразным и самобытным «переплавом» пушкинских строк (ср.: И он убит – и взят могилой, Как тот певец, неведомый, но милый, Добыча ревности глухой, Воспетый им с такою чудной силой, Сраженный, как и он, безжалостной рукой) о Ленском (гл. VI): Дохнула буря, цвет прекрасный Слова цвет прекрасный увял транспонируются в увял торжественный венок, а сочетание потух огонь на алтаре дает жизнь строчке Угас, как светоч, дивный гений. Наконец, несколько слов о слове светоч в словообразовательно-этимологическом аспекте. Это существительное в своем прямом значении («то, что, горя, освещает; факел, свеча, лучина») возникло, как и слово свеча, в качестве суффиксального производного от слова свет. Правда, первоначально в нем выделялся не суффикс– оч-, как сейчас, а суффикс – ыч-. Как видим, лингвистический анализ слова светоч и его соседей позволяет правильнее и глубже понять образную структуру и художественные особенности начальной части «Смерти Поэта». Рассмотрение под лингвистическим микроскопом существительных суд и правда и их производных (судия и праведная), а также окружающих их слов имеет еще большее значение, так как помогает уже понять истинное содержание последней части стихотворения и установить ее подлинный текст. А это ведь пока толкуется лермонтоведами по-разному. И в тексте стихотворения то мы встречаемся с трехкратным употреблением слова суд, то рядом с ним в третий раз появляется уже слово судия. Но об этом читайте уже в следующей заметке. Грозный суд или грозный судия? В различных изданиях сочинений Лермонтова одна из строк заключительной части «Смерти Поэта» дается по-разному. То мы читаем: Есть грозный судия: он ждет (см., например: Лермонтов М.Ю. Полн. собр. соч. М., 1947. Т. 1. С. 20), то находим: Есть грозный суд: он ждет (см. хотя бы: Лермонтов М.Ю. Собр. соч. М., 1964. Т. 1. С. 23). Эти разночтения существуют, конечно, прежде всего потому, что автограф последней части стихотворения не сохранился и текст печатается по спискам и воспоминаниям. А списки и воспоминания могут быть разные: и по достоверности, и по качеству. Однако думается, что указанные разночтения объясняются также и другими причинами: самим контекстом позднейшего дополнения к первоначальному варианту стихотворения и его различным чтением (а значит, и толкованием). Особенно четко и наглядно это можно наблюдать в комментарии разбираемого стихотворения М. Ю. Лермонтова И. Л. Андрониковым. Им принимается чтение соответствующего отрывка с сочетанием грозный суд: Но есть и Божий суд, наперсники разврата, По его мнению, сочетание грозный суд, известное в списках, меняет смысл заключительных строк: грозный судия после Божьего суда ассоциировался с судией небесным. Получалось, что палачей свободы должен покарать Бог, что их ждет загробная кара. Грозный суд, о котором говорит Лермонтов, – это суд истории. Такой смысл подтверждает текст стихотворения П. Гвоздева, написавшего свой ответ на лермонтовское стихотворение 22 февраля 1837 г.: Не ты ль сказал: «есть грозный суд!» И этот суд есть суд потомства (см.: Лермонтов М.Ю. Собр. соч. М., 1964. Т. 1. С. 563). Приводимые доказательства в защиту сочетания грозный суд (а не грозный судия), как видим, носят внетекстовой характер и целиком опираются не на внимательное чтение заключительных шестнадцати строк «Смерти Поэта» и учет характерных для Лермонтова поэтических формул и употреблений, а на сторонние для произведения факты (вроде списков и риторического вопроса в стихотворении П. Гвоздева) и их предвзятое и субъективное истолкование, а поэтому доказательными аргументами на самом деле не являются. Перечитаем только что приведенную цитату из рассуждений И. Л. Андроникова. Весь их смысл сводится к тому, что в том случае, если мы примем чтение грозный судия, а не грозный суд, то получится (?!), что палачей Свободы, Гения и Славы должен покарать Бог, а этого (упаси Боже!) Лермонтов никак сказать не мог. Почему? Да потому, что грозный суд, о котором говорит Лермонтов, – это суд истории. Не верите? Так посмотрите стихотворение юнкера П. Гвоздева: оно точно цитирует соответствующее место и не менее точно передает его смысл. Правда, некоторые литературоведы считают гвоздевскую интерпретацию стихотворения поэта вольной и неверной, поскольку она была «не на высоте лермонтовской идеи», отодвигала «в неопределенность то, что у Лермонтова происходит (или произойдет!) на наших глазах, – вот сейчас свершится или уже совершается. Лермонтов не случайно избежал слова потомство – оно затягивало и растягивало отмщение» (Архипов Вл. М. Ю. Лермонтов. Поэзия познания и действия. М., 1965. С. 297–298). Но это неважно. Надо, чтобы получился тот смысл, который хочется видеть. Кстати, совершенно непонятно, почему И. Л. Андроников считает, что Божий суд (Но есть и Божий суд!) является обязательно символом только загробной кары. Вл. Архипов (другое дело – насколько основательно) смотрит на это совершенно иначе: «Здесь, вне сомнения, образ Божества выступает лишь как облачение идеи революции… Это мы встретим и у Радищева, и у поэтов-декабристов, а равно и у Некрасова. Сознание своего права на восстание еще нуждается в высшей санкции, в санкции Божества». Последнее появляется у Лермонтова «как неотъемлемый элемент народной психологии, народных представлений. Это – менее всего религиозный Бог, карающий непослушных рабов, требующий смирения и подчинения высшим. Это – Бог восставших. Бог поднимающихся рабов, ищущих справедливого возмездия за все свои страдания и муки…». Неясно также и то, почему (придавая почти решающее значение в данном вопросе стихотворению П. Гвоздева) И. Л. Андроников не учитывает очень важные для нас объяснения, которые давал С. А. Раевский на судебном допросе, когда появилось дело о «непозволительных стихах». К больному Лермонтову пришел его родственник камер-юнкер Н. А. Столыпин. Разговор зашел о смерти Пушкина. Столыпин всячески защищал Дантеса. Лермонтов горячился и негодовал. «Разговор шел жарче, молодой камер-юнкер Столыпин сообщил, что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от внешних законов, что Дантес и Геккерен, будучи знатными иностранцами, не подлежат ни законам, ни суду русскому. Разговор принял было юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах: «если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, то есть Божий суд». Разговор прекратился, а вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова и известное прибавление, в котором явно выражался весь спор» (цит. по кн.: Розанов И. Н. Лермонтов – мастер стиха. М., 1942. С.102). Но достаточно литературоведческих цитаций, вернемся к лермонтовскому «железному стиху», «облитому горечью и злостью». Прочтем еще раз внимательно заключительные строки «Смерти Поэта» и заглянем в произведения Лермонтова более раннего времени, в их лексический и образный фонд. Тогда мы увидим, что текстологическое решение И. Л. Андроникова принять нельзя: оно противоречит и логике текста, и логике лермонтовской поэтики. Начнем с второстепенного, но тем не менее обращающего на себя внимание факта. Строчка в виде Есть грозный суд: он ждет явно и недвусмысленно выпадает из метрической системы. Силлаботонический ряд Есть грозный суд: он ждет диссонирует со всеми остальными, поскольку он оказывается короче на два слога даже тех, которые неразрывно связаны с ним и по смыслу, и версификационно. Что же касается чтения Есть грозный судия: он ждет, то оно не только органически «симфонирует» первой строчке (А вы, надменные потомки) и непосредственно следующей (Он не доступен звону злата), но и полностью метрически повторяется в последних рифмующихся строчках стихотворения (Оно вам не поможет вновь – Поэта праведную кровь!). Но главное – строчка мысли и дела он знает наперед: наперед все может знать только Бог (ср.: Бог ему судья). В гостях у архаической лексики поэмы «Руслан и Людмила» А теперь, «друзья Людмилы и Руслана», обратимся к тексту замечательной пушкинской поэмы «Руслан и Людмила», открывшей читательской общественности великого русского поэта. Эту поэму читают уже в раннем детстве, «проходят» на первом этапе школьной жизни. И язык ее представляется многим очень простым и ясным. В целом так оно и есть. Однако если глубоко окунуться в языковую стихию поэмы, то сразу видно, что «там чудеса» и на многих страницах постоянно встречаются «следы невиданных или неведомых» слов. Несколько примеров. Вот мы читаем наставление старца Руслану: «Вперед! Мечом и грудью смелой Свой путь на полночь пробивай». В приведенном предложении нам встречается лексико-семантический архаизм на полночь – «на север». Вспомните пушкинские строчки из «Воспоминаний в Царском Селе»: «Не се ль Элизиум полнощные Прекрасный царскосельский сад», т. е. «Не это ли северный рай – прекрасный царскосельский сад». Читайте поэму «Руслан и Людмила» дальше: там то же прилагательное входит в сопутствующую перифразу, уточняющую как приложение врага Руслана Черномора: Узнай, Руслан: твой оскорбитель То же по значению слово полнощный встречается нам в поэме и позднее: «Уж утро хладное сияло На темени полнощных гор». Следуем дальше. Перед нами авторские слова: Довольно… благо, мне не надо Здесь мы сталкиваемся с архаизмом предупредила, вместо которого мы бы использовали в настоящее время глаголы «упредила» или «опередила». А вот как будто известное (довольно часто, во всяком случае, виденное) слово супостат: В кровавых битвах супостата В этом отрывке оно имеет значение «противник» и стилистически совершенно нейтрально. А ведь в современном языке оно является просторечным и бранным словом и очень экспрессивно. Читаем описание А. С. Пушкиным пребывания Ратмира в замке «на скалах»: Я вижу терем отдаленный, Здесь есть несколько лексических архаизмов, но они вам более или менее знакомы, коль скоро вы хоть изредка читаете стихи: эти слова мелькают как дань поэтическому прошлому и в произведениях современных поэтов. К ним относятся чело – «лоб», ланиты – «щеки», уста – «губы», лобзанье – «поцелуй», покровы – «одежда». Понятна и характерна для Пушкина перифраза вкушает одинокий сон – «спит один». Галстук и галстух Читаем повесть «Невский проспект» и вместе с Н. В. Гоголем совершаем экскурсию по Невскому проспекту, «всемогущему Невскому проспекту», этой «всеобщей коммуникации Петербурга». Самые разнообразные и удивительные картины рисует нам писатель. На третьей странице наше внимание невольно останавливают две фразы, в которых дается описание внешности и одежды различных прохожих. Уж очень странны – с точки зрения нашей смысловой системы – встречающиеся здесь сочетания слов с существительным галстук. Вот они: «В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, – никто этого не заметит»; «Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь…» Действительно, как могут высунуться из галстука воротнички? В самом деле, как можно («с необыкновенным и изумительным искусством»!) пропустить под галстук бакенбарды? Ведь галстук завязывается и лежит под воротником рубахи! Может быть, это какая-то словесная нелепица у Гоголя? Ничего подобного. Все у него правильно. А вводит нас в заблуждение… современный ленточный галстук, который сейчас носим мы. Фактически галстук, о котором пишет здесь Гоголь, весьма отдаленно напоминает наш и галстуком в нашем представлении не является. Ленточные галстуки современного типа появляются только в 60-е гг. XIX в. Во времена Гоголя, как и вообще в первой половине XIX в., галстук представлял собой шейный платок, своеобразную деталь костюма в виде косынки или шарфа вокруг шеи. В 17-томном академическом «Словаре современного русского литературного языка» в качестве иллюстрации употребления слова галстук в современном значении приводится пример из романа И. А.Гончарова «Обломов»: «Обломов всегда ходил дома без галстуха и без жилета, потому что любил простор и приволье» (часть I, глава 1). Пример приводится неверно, так как первая часть романа писалась в 1846–1849 гг. Наше слово называет у И. А. Гончарова так же, как и в романе «Обрыв» («Уже сели за стол, когда пришел Николай Васильевич, одетый в коротенький сюртук, с безукоризненно завязанным галстухом…»), галстук «платкового» типа и имеет тем самым старое значение – «шейный платок». О шейном платке говорится, естественно, в романах М. Ю. Лермонтова «Княгиня Лиговская» («Дипломат вынул из-за галстуха лорнет, прищурился, наводил его в разных направлениях на темный холст и заключил тем, что это, должно быть, копия с Рембрандта или Мюрилла») и И. С.Тургенева «Отцы и дети» («…В это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют (костюм. – Н. Ш.), модный низенький галстух и лаковые полусапожки»). Ведь эти романы создавались соответственно в 1836–1838 гг. и в 1860–1861 гг. Между прочим, в таком же значении слово галстук приводится и в «Толковом словаре…» В. И.Даля. Вы, наверное, обратили уже внимание, что в приведенных примерах из романов Гончарова, Лермонтова и Тургенева – в отличие от Гоголя – наше слово пишется (а значит, и произносится) с х – галстух. Наряду с галстук, эту форму как параллельную указывает и В. И.Даль. Обе формы встречаются и у Пушкина, и у всех названных писателей. Ныне уже устаревшая форма галстух для рассматриваемого слова является первоначальной и, более того, этимологически абсолютно правильной, поскольку данное существительное было заимствовано (в XVIII в.) из немецкого языка. Оно точно передает немецкое Halstuch не только в фонетическом отношении, но и в смысловом (Halstuch является сложением слов Hals – «шея» и Tuch – «платок»). Современное слово галстук с к на конце появилось (как и фартук < нем. Vortuch – «передник»; vor – «перед», Tuch – «платок») в результате контаминации различных вариантов этого заимствования (ср. употреблявшуюся в конце XVIII в. форму галздук голландского происхождения). Приведем еще один очень интересный пример из романа «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева, где Гедеоновский выступает перед нами сразу в… двух галстуках: «Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках – одном черном сверху, другом белом снизу». В XIX в. наряду со словом галстук в том же старом значении «шейный платок» широко употребляется также и фразеологический оборот шейный платок, который является такой же калькой (т. е. точным переводом по частям слова) соответствующего немецкого слова, как фразеологизмы типа детский сад (< Kindergarten – Kinder – «дети», Garten – «сад») и т. п. Так, у И. С. Тургенева в романе «Дворянское гнездо» читаем: «Он надел коротенький табачного цвета фрак с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом». В повести К. М. Станюковича «Севастопольский мальчик» мы встречаем пример употребления выражения шейный платок – «галстук косыночного или «шарфного» типа» еще более интересный: как и у Гоголя, в этом предложении говорится о галстуке и выступающих из-под него (!) воротничках: «Он (Нахимов. – Н. Ш.) был в потертом сюртуке с адмиральскими эполетами, с большим белым георгиевским крестом на шее. Из-под черного шейного платка белели «лиселя», как называли черноморские моряки воротнички сорочки, которые выставляли, несмотря на строгую форму николаевского времени, запрещавшую показывать воротнички». Что такое пальто? М ы начинаем читать «Обрыв» И. А. Гончарова. Писатель неторопливо рассказывает нам о своих героях – Борисе Павловиче Райском и Иване Ивановиче Аянове. Остановимся на пятом абзаце: «Райский одет был в домашнее серенькое пальто, сидел с ногами на диване. Иван Иванович был, напротив, во фраке». Не правда ли, первое предложение, если задуматься, довольно странное? С одной стороны, не совсем понятно поведение светского Райского, сидящего в комнате в пальто «с ногами на диване». С другой стороны, при медленном чтении обращает на себя внимание сочетание домашнее пальто. Ведь для нас пальто – «верхняя одежда для улицы». Еще более настораживает первая «персонажная» фраза в романе, произнесенная Аяновым («Не пора ли одеваться: четверть пятого!») и следующее далее авторское предложение: «Райский стал одеваться». Ведь Райский как будто предстает перед нами одетым: в пальто уже. Правда, пальто – домашнее. В чем же здесь, наконец, дело?  Дело все в том, что домашнее пальто – вовсе не пальто. Во времена Гончарова «французское весьма неудобное для нас», как говорил в «Толковом словаре…» В. И.Даль, слово пальто могло называть и мужскую домашнюю одежду типа халата. Поэтому-то Райский, не нарушая нормы приличия, и мог сидеть в домашнем пальто (т. е. в халате) с ногами на диване! И ему, конечно, идя в гости, надо было одеваться. Как видим, в существительном пальто выступает перед нами «коварный» знакомец – слово, постоянно употребляемое и нами, но имеющее здесь устаревшее, неактуальное сейчас значение. Совсем о другом пальто говорит (в гостях у Пахотиных) Аянов Николаю Васильевичу: «Вы напрасно рискуете. Я в теплом пальто озяб». Речь уже идет о том пальто, которое как верхняя одежда есть у каждого из нас. И слово пальто тут имеет наше, современное, привычное всем значение. Заметим, что у Гончарова слово пальто (и в старом, и в нынешнем смысле) относится, как и у нас, по правилам русской грамматики к существительным среднего рода. У некоторых писателей в XIX в. оно встречается и в иной форме, передавая мужской род слова paletot, заимствованного нашим языком из французского языка: «На мне был теплый пальто и теплые калоши» (Герцен А. И. Былое и думы). Этот исходный мужской род у слова пальто не сохранился: оно подверглось аналогичному воздействию исконных существительных на – о типа стекло, окно и т. д. Еще об одном названии одежды «Читая рассказ «Попрыгунья» А. П. Чехова, мы не испытываем, по существу, никаких языковых затруднений: таким по-чеховски ясным, простым и современным языком он написан. И все же и в нем попадаются единичные случаи, могущие поставить нас в тупик. Пусть (если мы читаем серьезно и замедленно) ненадолго. Вот одно из таких мест:

Что же, кроме шляпы, в своем возбужденном состоянии не сняла – вопреки обычаю – Ольга Ивановна? Вероятно, пальто. Но какое? Не прибегая к словарям, вспомним предшествующие события. Пятый раздел рассказа начинается так:

И далее:

Из этого логично сделать предположение, что, уезжая с художниками на Волгу, «попрыгунья» захватила с собой дождевик, т. е. непромокаемое пальто. Значит, ватерпруф обозначает «непромокаемое пальто», или «плащ». Наше предположение сразу же превратится в уверенность, если мы занимаемся английским языком, так как water по-английски значит «вода», а proof – «выдерживающий испытание». Англ. water-proof буквально – «выдерживающий испытание водой». Впроче, наша догадка (и без знания английского языка) ведет нас по этому пути, если мы припомним известные нам слова с ватер-, в которых ватер нам хорошо известно как синоним слова вода (ср. ватерлиния, ватерполо). Таким образом, Ольга Ивановна и в гостиной, и в столовой не сняла «непромокаемого пальто». С этим же словом мы встречаемся, читая роман «Воскресенье» Л. Н. Толстого: