|

||||

|

|

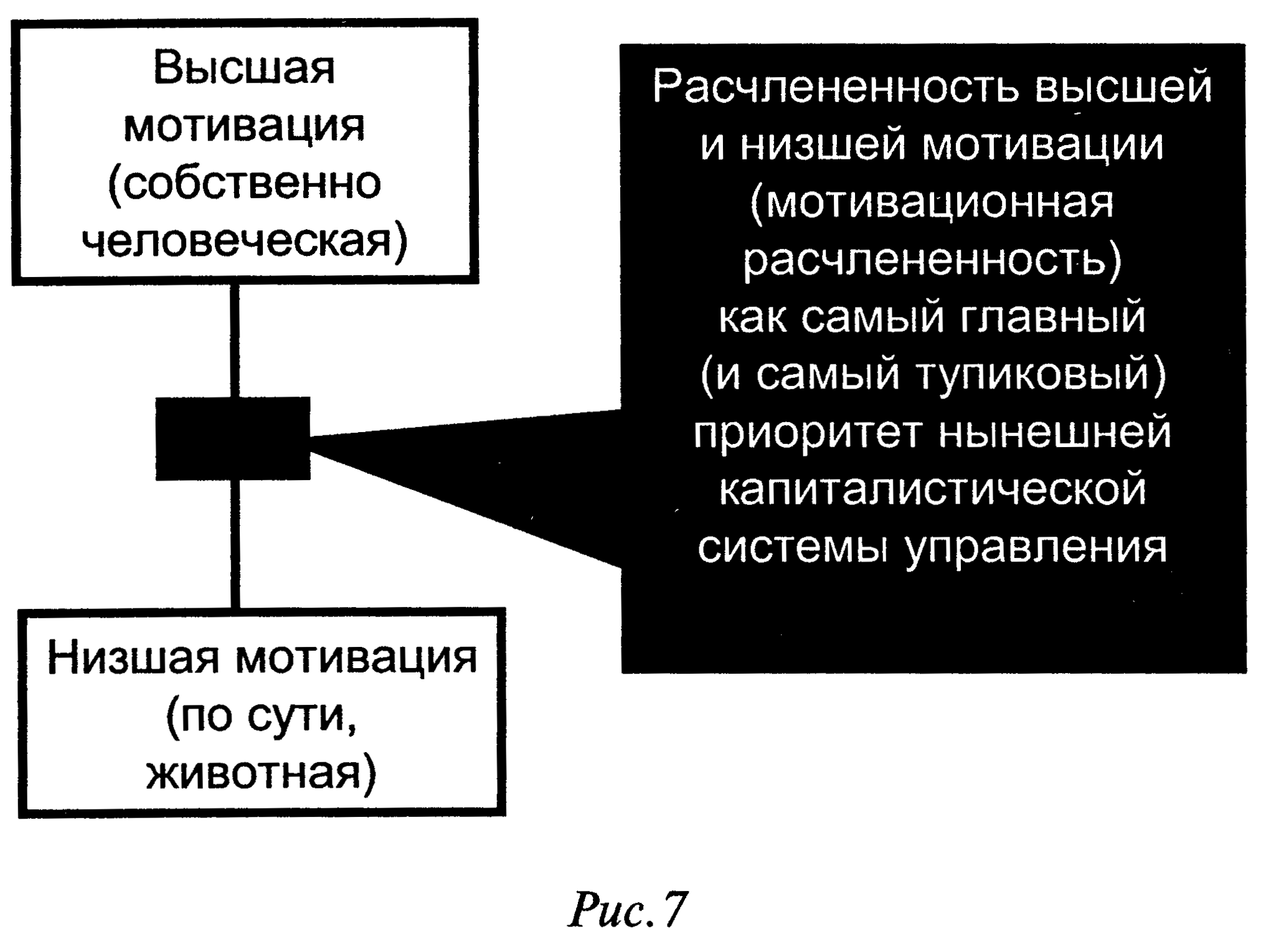

Огонь и «консенсус данности» Между тем в докапиталистическую эпоху трансцендентное присутствовало в имманентном просто в виде религиозного огня. И это очевидно. А в Новое время оно присутствовало в имманентном в виде идеологического огня. Этот огонь известен. Он жарко пылал в эпоху Великой Французской революции. Да и после нее тоже. Когда он начал остывать, именно эту «огненную эстафету» перехватили коммунисты. Не зря большевики грезили «революционным Конвентом». Не зря через слово апеллировали к этой традиции. Когда огонь большевизма начал сильно пугать – в виде встречного огня (клин клином вышибают) был применен фашизм. Это значило, что капитализму пришлось позвать феодальное себе на помощь. А когда оно начало сжирать позвавшего – оказалось нужным как-то присоседиться к коммунистическому огню. Что такое реальная история Второй мировой войны вне этой трансцендентальной диалектики? Но после Второй мировой войны началось не разбирательство с желанными и нежеланными типами огня. Началось изгнание огня вообще. Началось (под видом борьбы с тоталитаризмом) поношение всего высшего, героического. Капитализм поставил перед собой задачу создать «внеогневую» культуру жизни. И он эту задачу решил. Точнее, какое-то время казалось, что он ее действительно решил. В чем и состояла иллюзия так называемого «конца истории»: «Мол, у нас огня нет. Коммунистического огня нет. Вообще огня нет. И ведь живем! Значит, конец истории». 11 сентября 2001 года показали, что другой-то огонь есть. Но тот, кому это показали, не стал тратить силы на поиск своего огня. Вот в чем генезис будущего фиаско. Тот, кому показали огонь, начал, так сказать, «безогневую» борьбу с огнем. Такая борьба обречена на поражение. Но позвать альтернативный огонь капитализм не может. Во-первых, он боится. Во-вторых, у него этого огня нет. Как жить без огня? Ноу-хау капитализма – «безогневая» жизнь в рамках «общества двух машин». Что значит позвать огонь? Это значит выйти за рамки. Вроде бы нельзя не выйти. Но и выйти нельзя. Точнее, есть очень серьезные основания для того, чтобы не выходить за эти рамки. Основания таковы. Уход от «общества двух машин» к «обществу высшего смысла» чреват серьезными издержками в части всего, что касается социальной, политической, культурной стабильности. Опыт СССР показал, сколь велики эти издержки. В какой-то степени, именно ими и задан крах СССР. Поддерживать огонь очень трудно. Делать ставку на «человека огня» очень рискованно. Управлять «огненным обществом» очень сложно и очень издержечно. Увы, тут многое противоречит глубокой человеческой органике. Есть, есть антропологическая проблема! Нельзя ее решать вне концепции нового человека и нового гуманизма. А эти решения (буде даже они возможны) оказывают совсем уж стрессовое давление на всю мировую «традицию управления». Тогда уж не на капиталистическую, а именно на всю. Уход от «общества двух машин» к «обществу огня» (или «обществу высшего смысла, проникающего в ткань деятельности», «обществу трансцендентного, проникающего в имманентное») неизбежно повлечет за собой глубокую трансформацию элиты и власти. Капитализм-то уж, по крайней мере, не знает, как управлять «обществом огня» (обществом качества, а не количества, обществом символа, а не числа). Но он хорошо знает, как управлять «обществом двух машин». Он, по сути, и создал это «общество двух машин» («машины комфорта» и «машины страха») как орудие убиения огня. Но, создав его, он под него «подписался». Он все построил под это: тип элит, тип культуры, схемы управления... Все! Легче умереть, чем всего этого в одночасье лишиться и начать чем-то заменять. Есть требования времени, а есть интересы, противоречащие этим требованиям. Такие интересы способны отбрасывать требования или подчинять эти требования себе. Капиталист вам скажет: «Начнешь уходить от «общества двух машин» к чему-то высшему, тут тебе и поставят подножку разные там посткапиталистические интеллектуальные классы. Тут-то они и подкопаются под твой уклад и твои интересы. И то ведь – «меритократия», «нетократия», «посткапитализм», «новые культурные элиты», «символический капитал»... Тьфу, гадость! Нет, уж лучше наше, проверенное. Иначе черт-те с кем делиться придется. Да и вообще проблематично – сохранишь ли хоть какую-то власть?» Кто-то назовет требования времени «неумолимыми историческими законами». Это и так, и не так. Весь XX век прошел под флагом превращения неумолимых исторических законов в требования времени, которым можно уступать, а можно и противостоять достаточно искусными способами. Общество не материальное тело. Общество рефлексивно. Если Маркс даже и правильно описал некие исторические законы, описав их, он уже превратил неумолимость в вариативность. Маркса читали не только в ЦК КПСС. Его читали и в капиталистическом «политбюро». Причем гораздо более внимательно и глубоко. И под одним углом зрения – как сделать так, чтобы все произошло не по Марксу. Сказать, что подобный метод прочтения не дал практических результатов, – значит отрицать очевидное. Но какая-то неумолимость остается при любых рефлексивных манипуляциях. И сейчас она, так сказать, вступает в свои права. Запад не может ответить на новые вызовы, сохраняя «общество двух машин». Если «общество двух машин» синонимично капитализму, то Запад не может спасти себя, оставаясь капиталистическим. Западу для спасения нужен этот самый огонь. Глубина нынешнего кризиса капитализма полностью определяется отсутствием огня. Глобализация капитализма лишь обостряет эту коллизию. Обостряет ее и распад СССР. Рано или поздно придется признать: с распадом СССР и демонтажем коммунистической системы возникла настолько новая реальность, что без огня с ней не справиться. А огонь добыть труднее, чем когда бы то ни было. Но добывать огонь надо, потому что справиться с ситуацией с помощью двух имеющихся методов управления («с жиру» и «быть бы живу») невозможно. А других методов нет. И любой другой метод потребует все того же огня. Если у Запада будет выбор между капитализмом и огнем, то спастись он может только выбрав огонь. Я не утверждаю, что коллизия именно такова. Я лишь оговариваю, что придется делать в случае, если она такова. И я считаю, что настало время, когда вместо пустых сладких слов об успехах (а то и триумфах) Запада нужно ребром ставить вопрос о том, можно ли спасти Запад и если да, то за счет чего. У радикальных исламистов культовой фигурой является Сейид Кутб, которому уже в середине XX века было ясно, что Запад не может добыть огонь и обречен на гибель. Сейид Кутб констатировал это с радостью. Потому что ему совершенно не нужен был Запад с огнем. Для него хороший Запад – это мертвый Запад. Путь к смерти Запада – остывание, исчезновение огня. И Сейид Кутб с ликованием констатировал: Запад необратимо движется этим путем. Я, во-первых, констатирую это не с ликованием, а с болью. Потому что я люблю Запад – конечно, Запад огненный, а не остывший. И для меня вне этого Запада нет человечества. Я, во-вторых, не считаю процесс необратимым. Я, в-третьих, буду бороться за западный огонь, а не смотреть, как кто-то радостно потирает ладони: дескать, огонек-то... того... исчез. Но вторить хору лживых голосов, воспевающих западный триумф, я не буду. Это пошло, подло и отвратительно. Нужно честно признать, что имеет место расчлененность высшей (трансцендентной) и низшей (имманентной) мотиваций как базовая антропологическая предпосылка существующего устройства западного (капиталистического – какого еще?) современного общества (рис.7).  Расчлененность мотиваций – это не подход к построению идеологии и даже не способ управления. Это антропологическая модель. Можно ли сказать, что эта модель лежит в основе капиталистического уклада? Наверное, это будет не вполне точно. В начальный период капиталистический уклад пользовался моделью (очень обобщенно назовем ее протестантской), в которой такая расчлененность и существует, и преодолевается. Она существует и почти фатальна, поскольку Бог оставил мир, Трансцендентное покинуло Имманентное. Модель, о которой я говорю, может быть вкратце сведена к следующему (условному) заявлению: «Наша обыденность полностью лишена божественного присутствия. Это освобождает нас для любых воздействий на эту обыденность. Мы, оперируя в Имманентном, не должны бояться задеть размещенное в нем Трансцендентное. Потому что оно изъято из Имманентного. Ив этом основа нашей тоски, несопричастности и свободы. Свобода ограничена земным законом. Бог бросил нашу обыденность и предоставил ее нашему усмотрению. Мы должны ее обустроить без Него. Но Бог бросил обыденность, а не нас. Если мы, оперируя обыденностью по своему усмотрению, добьемся определенного результата (успешности), то, в зависимости от степени успешности, Бог может вновь нас заметить. И соединиться... но не с человечеством, а с конкретным человеком». Итак, спасение индивидуально. Формула спасения – успех как возможность быть замеченным Богом. Успех – цель. Средство – эксплуатация повседневности. Повседневность (или обыденность) можно эксплуатировать как угодно жестоко. Допустимо любое насилие по отношению к этой повседневности. Лишь бы это насилие вело к успеху. Однако поскольку нужны равные права всех индивидуумов на достижение успеха, то ограничение насилия над повседневностью задано следующей формулой: «Твое насилие не должно мешать чужому насилию. Другой имеет такое же право добиваться успеха, как и ты». Равные права на эксплуатацию повседневности ради успеха формируют законы. Добиваться успеха ты должен в рамках закона. Но это единственные рамки. Других нет. Ранний капитализм, который Вебер называет «протестантским», еще оперировал таким способом прорыва из Имманентного в Трансцендентное, из повседневности в идеальное. В рамках этого способа исторически присутствовали разные модификации. Кто-то считал, что Бог изначально избрал определенных людей и потому дарует им успех в повседневности. Здесь успех – это только свидетельство богоизбранности. А кто-то считал, что Бог наблюдает за всеми, а соединяется с теми, кто добился успеха. Желание соединиться с Богом диктовало напряженность деятельности. Ранний капиталист не вожделел благ земных и не напрягался под давлением земных страхов. Он исступленно действовал, надеясь через это спастись. Поэтому в раннем капитализме рассматриваемая мною антропологическая модель присутствовала не в виде фатума, а в виде предельного вызова. Мотивация была разорвана. Это было страшно. Задано высшей волей. И почти непреодолимо. Но избранные сильные особи могли попытаться это преодолеть, встав на путь тиранической эксплуатации повседневности (Имманентного) во имя достижения связи с идеальным (Трансцендентным). Ужас оставленности и мечта по ее преодолению толкали ранних капиталистов на высшее трудовое усилие. Но в формуле уже было задано: это усилие почти безнадежно, и оно является уделом лишь избранных. То есть тех, кто рискнул и смог стать эксплуататором. Эксплуатируемые были лишены связи с Богом, и для них приведенная мною антропологическая модель была справедлива и в эпоху раннего капитализма. Позднее эта модель стала всеобщей. И потому можно говорить, что капитализм почти полностью основан на мотивационной расчлененности. А это «почти» относится только к раннему капитализму, да и то как небольшая поправка. С этой оговоркой можно сказать, что капитализм – это «общество двух машин». А у этого типа общества есть не только идеологические, но и антропологические концептуальные предпосылки. В свою очередь, «общество двух машин» устойчиво потому, что оно не только использует, но и ежечасно формирует (развивает и закрепляет) свои антропологические предпосылки, свою, так сказать, «антропологическую модель». Налицо как бы триада: антропологическая модель – «общество двух машин» – «консенсус данности». Признав, что это так, нужно думать, что с этим делать. Иначе говоря, как, имея подобный «старт», спасти такую цивилизацию. Совсем нетрудно доказать, что спасти ее от нынешних и грядущих угроз с помощью секьюритизации невозможно. Спасти ее можно только призвав огонь, а значит, нарушив «консенсус данности». Ибо «консенсус данности» (иначе – или «с жиру», или «быть бы живу») означает табу на отмену «мотивационной расчлененности». То есть табу на апелляцию к смыслам в диалоге с простыми гражданами своего общества (которые должны или вожделеть, или бояться, или вожделеть и бояться одновременно). То есть табу на политику, воскрешающую в обычных людях высшее смысловое жизнесозидающее (последнее важнее всего) начало. Начало, не просто позволяющее трансцендентному как-то существовать, а допускающее и требующее присутствия трансцендентного в имманентном. Пока такие табу не сняты – путь к спасению перекрыт. |

|

||